- iPhone 17 Proのカメラは、15/16 Proと比べて本当に良くなったのか

- 倍率が下がったのに画質が上がった理由

- 動画と写真のどちらが「買い替える決め手」になるのか

目 次

比較してこそわかる改善点

なぜ単体評価では本質が見えないのか

iPhone 17 Proのカメラを語るとき、カタログ上の数字や単体レビューだけを見ても、実際の改善点は見えにくい。

画素数やズーム倍率といった仕様は一見わかりやすいが、それだけでは「どう良くなったのか」を体感的に理解することはできない。

カメラ性能の実力は、

- レンズ設計

- センサーの感度

- 画像処理エンジンの演算

- ノイズの抑制

- オートフォーカス制御

など、複数の要素が相互に関係して決まるからだ。

そこで、非常に意味を持ってくるのが、前世代機との実際の比較だ。

15Pro、16Proと比べることで初めて、

- 暗所での階調の粘り

- ズーム時の色味の統一感

- オートフォーカスの安定性

といった見えない部分の改善が浮かび上がってくる。

つまり、数字ではなく実写と挙動を並べて比較することこそ、17Proの進化を理解するための有力な方法なのだ。

比較対象と評価軸(画質・望遠実用性・ワークフロー・歩留まり)

本稿では、比較対象を 15 Proと16 Pro とする。これらは直近のハイエンド機であり、多くの読者が乗り換え可能性を想定しやすい。

そして、評価基準は以下の四つを軸とする:

- 画質:ディテール・色再現・ノイズ・HDR耐性

- 望遠実用性:ズーム画角・倍率・画質崩れの抑制

- ワークフロー:撮影後処理/動画編集適性(RAW/Log 対応など)

- 歩留まり:使える画を残せる割合、失敗率の低さ

この四軸を通じて、

- 17 Proはどこでどう良くなったか?

- 残る制約は何か?

を読者が明確に理解できるよう構成する。

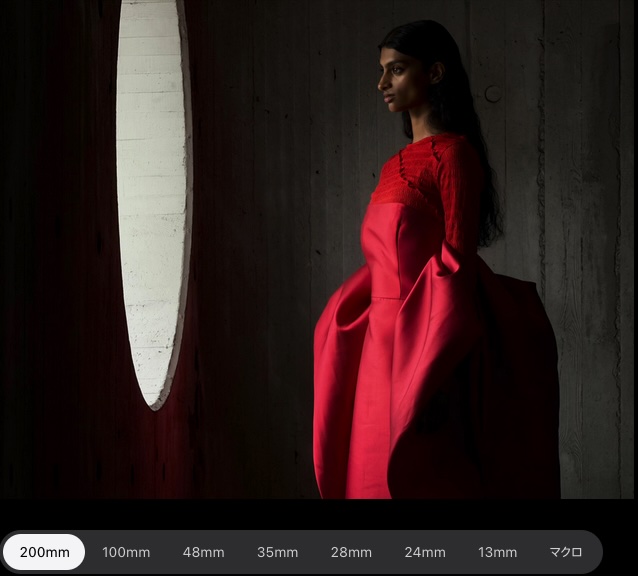

望遠の核心:4倍100ミリと200ミリ光学級の実力

前章で述べたように、iPhone 17 Proの進化は数字の羅列では見えてこない。

ここからは実際に、15Pro・16Proと比べてどこがどう変わったのかを具体的に見ていく。まずはもっとも注目度の高い望遠カメラからだ。

48メガピクセル望遠とセンサー大型化、新テトラプリズムの構造

iPhoneの望遠カメラは、15Pro、16Pro、そして17Proで方向性が明確に異なる。

- 15Pro:3倍77ミリで明瞭さを重視

- 16Pro:5倍120ミリで距離を重視

- 17Pro:4倍100ミリで描写精度と安定性を最優先した

そう感じたかも知れないが、倍率という数値を下げてでも得られるだけの成果がある。その理由を、ここから具体的に見ていこう。

新しい望遠モジュールは四十八メガピクセルの高解像センサーを搭載し、センサー自体もひとまわり大型化された。

つまり、記録できる情報量が増えただけでなく、光を受け取る面積も広がったということだ。

この組み合わせ効果で、明るい場所ではより精密に描写でき、暗い場所でもノイズを抑えて階調を保ちやすくなった。

さらに、光を四段に反射させてセンサーに導く改良型テトラプリズムが採用され、光量を損なわずに焦点距離を確保している。

これらの改良によって、筐体を薄く保ちながらも光学性能を引き上げることが可能になったのだ。

倍率の数字よりも「使える画質」を重視した設計

確かに倍率の数値だけを見れば、16Proの5倍120ミリに比べて短くなっているので、「遠くを拡大できなくなったのでは」と感じる人もいるだろう。

しかし、17Proでは48メガピクセルという高解像の強みを生かし、撮影後に中央部分を切り出しても細部を保てるようになった。

言い換えれば、焦点距離を短くしても、高精細なデータ量で不足分を補う設計になっているのだ。

この結果、デジタルズームでも二百ミリ相当の「光学級」拡大が実現し、従来よりも自然な画質で遠方を捉えることができる。

つまり、15Proから16Proが「より遠くを狙う進化」だったのに対し、17Proは「どんな環境でも確実に描写する進化」へと軸を移した。

数値上の倍率競争を離れ、実際に「使える画質」を最優先したこの方向転換は、比較してこそ理解できる17Proの望遠進化である。

4倍100ミリと5倍120ミリ 解像・暗所・オートフォーカスの相対差

15 Pro Maxと16 Proは5倍120ミリの純光学ズームを搭載しており、遠景を切り取る力では明確な強みを持っていた。

ただし、搭載スペースの制約からセンサーサイズが小さく、受け取れる光の量が限られていたため、暗い環境ではノイズが出やすく、被写体の追従も不安定になりやすかった。

一方17 Proでは、倍率を4倍100ミリに抑えた代わりにセンサーを大型化し、1画素あたりが拾う光の量を増やしている。

そのうえで48メガピクセルの高精細データを生かし、ズーム後の切り出しでも細部を維持できる構造になった。

これにより、単純な焦点距離の短縮を解像力で補い、暗所でも階調を保ちながらブレを抑えることができる。更に、オートフォーカス制御も新世代のエンジンにより反応が速く、動く被写体でも焦点を外しにくい。

結果として、17 Proの望遠は「遠くを拡大するためのレンズ」から「どんな光環境でも安定して撮れるレンズ」へと進化したと言える。

200ミリ光学級ズームの成立条件と限界

17 Proは、48メガピクセル望遠の中央部だけを高精度に切り出すことで、200ミリ相当の光学級ズームを実現しているが、これはレンズを物理的に伸ばすのではなく、センサーの細かな情報量を生かして拡大する仕組みだ。

屋外の明るい環境では、200ミリ相当まで拡大しても解像の損失はほとんど確認できない。

被写体の輪郭や質感がしっかり残り、撮影結果を見ただけでは光学ズームと区別がつかないほどだ。これは単なるデジタル補間ではなく、48メガピクセルの高密度情報をもとに実像を再構成しているためである。

光が十分にある条件下では、一般的な光学ズームと比較しても遜色のない写りを実現しており、Appleが「光学級」と称した理由がここにある。

一方で、夜景や逆光など光が不足する状況では、センサーが拾える情報量が減り、わずかにノイズが増える。

とは言え、従来のデジタルズームのような粗さは見られず、撮影条件さえ整えば、純光学ズームと比べても遜色ない描写力を維持する。

実写での歩留まり比較(15 Pro/16 Pro/17 Pro)

複数の実写レビューを見比べると、17 Proの望遠カメラは前世代よりも明らかに成功率が高い。

15 Proでは暗所や中望遠域でブレやノイズが起きやすく、16 Proでは5倍域の解像度は優秀だったものの、4倍以下でレンズ切り替え時に色味が変化することがあった。

17 Proでは100ミリから200ミリまでを1枚の大型センサーで処理するため、ズームの途中で色や質感が変わりにくい。

同じ被写体を追いながら連続撮影しても、全カットが安定した描写を保つという点で大きな進化がある。

実際の撮影では、手ブレや光量不足による失敗が減り、編集時に「使える写真」を選別する手間も少なくなった。

数値上の倍率よりも、撮ったうちのどれだけが作品として残せるかという観点で見れば、17 Proの望遠は15 Proや16 Proより確実に上回っている。

広角の進化:出力解像と処理改善が見える違いに変わる瞬間

15 Pro・16 Proからの継承点と17 Proの48メガピクセルFusion最適化

15 Proや16 Proの広角カメラはすでに高性能だったが、48メガピクセル化されていたのは一部のレンズに限られていた。

17 Proでは構成が一新され、広角・望遠・超広角すべての背面カメラが48メガピクセル化された。

つまり、どの焦点距離でも同一の高精細情報を扱えるようになり、全体の画像処理を一貫して最適化できるようになったのである。

この新構成では、センサーが捉えた情報を単純に取り出すのではなく、撮影後に画素単位で解析と再構成を行うFusion処理を採用している。

膨大な画素データの中から光量や被写体の質感に最も適した情報を選び、統合して最終画像を生成する仕組みだ。

この最適化は、撮影結果に対し明確に効果を付与できる。暗い場所ではノイズを抑えつつ階調を自然に残し、強い光が当たる場面でも色の破綻を防ぐ。

従来の15 Proや16 Proでは、光条件が難しい場面ではディテールが失われやすかったが、17 Proでは細部まで綺麗に描写される。

同じ構図を三機種で撮り比べると、17 Proだけが被写体の輪郭と背景の明暗を両立させており、結果としてより完成度の高い写真を残しやすい。

これが、全レンズ48メガピクセル化とFusion最適化がもたらした最大の相対的進化である。

24メガピクセルと48メガピクセル出力の違いがもたらす構図自由度

17 Proでは前述の通り、背面の全カメラが48メガピクセルセンサーを搭載している。ただし、常に48メガピクセルで記録しているわけではない。

通常撮影では処理速度とファイル容量のバランスを取るため、センサー内部で情報を統合し、24メガピクセルとして出力する。

必要に応じて設定を切り替えることで、48メガピクセルのフル解像度出力も選択できる設計だ。(もし希望するなら常時48メガピクセル設定も可能)

この二つの出力を切り替えられることが、撮影後の構図自由度に直結する。

24メガピクセルでは軽快な処理と自然な発色を得られ、日常の撮影に向く。一方で48メガピクセルを選べば、撮影後に構図を大胆にトリミングしても細部の情報を失わず、被写体の質感を保ったまま再構成できる。

色再現・HDR処理・肌トーンの連続性

第三者の検証でも、17 Proの広角カメラは安定した評価を得ている。

DXOMARKのテストでは、色再現の正確さ、ダイナミックレンジの広さ、露出の精度が特に高く評価された。

海外メディアのレビューでも、色の自然さや階調の滑らかさが指摘されており、人工的なコントラスト処理が少ないと報告されている。

肌トーンの再現においても改良が見られ、16 Proまで見られたズーム切り替え時の色味のズレが軽減された。

広角から望遠への移行時でも色と明るさのつながりが保たれ、被写体の質感が連続して感じられる。

つまり17 Proの広角は、単に高精細になっただけでなく、全焦点域で色と階調が揃うことで、撮影体験そのものが一段上の自然さに近づいたといえる。

数値上の性能ではなく、撮れた画像全体の「調和」で違いを実感できるカメラに仕上がっているのだ。

DXOMARKとは?

DXOMARKは、フランスを拠点とするカメラ・オーディオ機器の性能評価機関。スマートフォンやデジタルカメラを実写テストし、画質や音質を数値化して公表している。

超広角の再評価:劇的ではないが確実に使いやすくなった

物理モジュール継承と処理系の最適化

17 Proの超広角カメラは、焦点距離や絞り値など主要な光学構成を16 Proから引き継いでおり、見た目のスペック上は大きな変化がない。

しかし、画像処理の基盤であるFusionエンジンが大幅に更新され、センサー出力から最終画像生成までの演算精度が一段と高まっている。

特に、広角端で発生しやすかった周辺の歪みや色収差を抑える補正アルゴリズムが最適化され、建物の直線や水平線がより自然に表現されるようになった。

PetaPixelのレビューでは、ハードウェア構成は継承ながら「処理系の改善で超広角の品質が安定した」と評価されている。

つまり、派手な仕様変更ではなく、実際の撮影現場で破綻の少ない画像を得られる方向に進化したということだ。

これは、15 Proや16 Proが持っていた「広角では端が甘くなる」という弱点を抑え、安定した画を残せるようになったという意味で、実用性の進化である。

PetaPixelとは?

PetaPixelは、アメリカのカメラ専門メディア。機材レビューや撮影技術の検証を中心に、国際的な写真家や映像制作者が参照する評価サイトとして知られている。

24メガピクセル出力解放の意義:端部ディテールとトリミング耐性

従来の超広角カメラは12メガピクセル出力が上限で、広い画角を活かせる反面、細部の情報が失われやすかった。

17 Proでは、超広角も48メガピクセルセンサーを搭載し、その豊富な情報を統合したうえで24メガピクセル出力を行う設計に改められている。

つまり、単に解像度を倍にしたのではなく、48メガピクセル分のデータを解析して最も精度の高い画素情報を組み合わせることで、画面全体の描写を均一化しているのである。

この構造により、端部のディテールが崩れにくくなり、トリミングを行っても質感が残りやすい。

広く撮ってから切り出す撮影スタイルでも画質の低下がほとんどなく、編集時に構図を調整しやすくなった。

これまでのモデルでは画角を大きく修正すると解像の粗さが目立ったが、17 Proではフレームのどの位置を使っても均一な精細感を保てる。

この改善は、単に画素数を増やしただけの変化ということではない。

高解像センサーの情報を活かす処理最適化によって、構図の自由度と後処理の柔軟性が格段に高まったのだ。

15 Proや16 Proで「超広角は撮り直しが必要になることが多い」と言われていた状況を、17 Proはほぼ解消している。

安心して撮ってから構図を決められるという点で、日常撮影における実用性は明確に一段上へ進んだと言える。

マクロ域の安定と16 Pro比の体感差

もう一つの改良点が近距離撮影の安定性だ。

超広角はマクロ撮影も兼ねており、被写体に極端に近づくとピントが迷いやすかった。17 Proではフォーカス制御と露出調整の演算が滑らかになり、距離変化に対して焦点を保ちやすくなっている。

特に屋内で小物や料理などを撮影する際、照明の反射や明暗差が大きくても露出が安定し、素材感がしっかり残る。

この近接性能の改善は、カタログ上では目立たないが、使うほどに実感できる。

16 Proでは撮影距離によってピントの合い方が変わる場面があったが、17 Proでは一連の動作が自然で、フレーミングに集中できる。

派手な進化ではなくとも、撮影現場での失敗を減らすという意味で、確実な前進を果たしている。

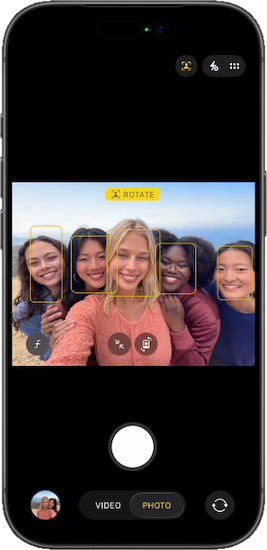

前面カメラ18メガピクセルの意味:配信と自撮りの質を変える相対的進化

被写界深度とオートフォーカス追従そしてセンターステージの自然さ

17 Proの前面カメラは、新しい18メガピクセルセンサーを採用し、従来よりも立体感と精細さが向上した。

焦点距離や絞り値は前世代とほぼ同等だが、センサーの受光面積が広がり、画素配置が最適化されたことで、被写界深度の表現が自然になった。

背景のボケが柔らかく、人物の輪郭が人工的に切り抜かれたように見えない。また、オートフォーカス制御の反応速度が上がり、被写体が前後に動いても焦点が滑らかに追従する。

センターステージとの連携も進化しており、フレーム内で人が動いてもカメラの追尾が唐突にならなくなった。

16 Proまで見られた「追いかけ過ぎる」挙動が抑えられ、動きに人間的な間合いが生まれている。

ビデオ会議やライブ配信でも、常に目線と表情が自然に映り込み、カメラを意識せずに話せる映像が得られるようになった。

15 Pro・16 Proからの移行ベネフィット(会議とVlog)

15 Proの前面カメラは画質の基本性能は高かったが、暗い場所ではノイズと発色の乱れが目立った。一方、16 Proでは処理速度が改善したものの、センサー構造自体は据え置きだった。

この点、17 Proになると新センサーの広いダイナミックレンジによって、室内照明や夜間でも肌の色が破綻しにくくなっている。

発光体の反射を滑らかに処理し、白飛びを抑えながら目元や髪の細部を保つ描写が可能になった。

ビデオ会議では、照明環境を気にせずに自然なトーンを維持できる。またVlog撮影では、手持ちで歩きながら撮ってもピントが安定し、背景との距離感が保たれる。

これまで背面カメラでなければ得られなかった画質が、17 Proでは前面でもほぼ同等に再現できるようになった。

つまり、前面でも十分に作品性のある映像を残せるようになったということであり、実用上、おおきな飛躍が起きている。

結果として17 Proの前面カメラは、単に画素数を増やしただけではなく、光の処理と追従制御を統合的に洗練されたのである。

これは15 Proや16 Proと比較することで、はっきり実感できる進化であり、「前面はサブ」という旧来の位置づけを変える段階に入ったと言える。

動画は飛躍:外部SSD接続でProRes 4K120fps撮影が可能に

17 Proの動画機能は、ついにスマートフォンの域を越えた。なぜなら、外部ストレージ接続を接続することで4K120フレーム毎秒のProRes録画が可能になったからである。

まず整理しておくと、17 ProではProResを使わない通常撮影なら、内部ストレージで4K120fps録画が可能だ。

だが、ProResをオンにすると話は変わる。

Appleの高ビットレートコーデックであるProResでは、膨大なデータを毎秒数百メガバイト単位で書き出すため、本体内部のストレージでは書き込み速度と発熱が追いつかない。

このため、ProRes LogやHDRを選択した瞬間に、外部SSD接続が必須となる。iPhoneのカメラアプリでも、外部ストレージが接続されていない場合は警告が表示され、撮影自体ができない。

一方15 Proや16 Proはどうであったか?

15 Proや16 ProもProRes撮影には対応していたが、4K60fpsが上限であり、記録先は内部ストレージに限定されていた。その上、長時間の撮影では熱制御が働いて停止することが多く、安定した高品質収録には向かなかった。

また、外部SSDを接続しても書き込み先としては認識されず、外部記録という運用自体がそもそも想定されていなかった。

ACESカラーマネジメントに対応した:プロ制作との距離を詰めた進化

17 Proは、業務映像の標準規格であるACESカラーマネジメントに対応した。

これにより、シネマカメラや編集用ワークステーションとの色再現差が大幅に縮まり、異なる機材で撮影した素材を同一の基準で扱えるようになった。

その結果、iPhoneで撮影したProRes映像をそのままプロダクションのタイムラインに配置しても、

色合わせや調整の手間がほとんど生じない。

従来の15 Proや16 Proでは補助カメラとしてしか使えなかったが、17 Proではメインの制作機材としてワークフローに直接組み込める水準に達している。

マルチカメラ同期と編集耐性の変化

17 Proは新たにゲンロックに対応し、複数台のカメラを同一の時間コードで同期させられる。

従来はポストプロダクションで手作業による同期合わせが必要だったが、リアルタイムで信号を一致させることで、編集工程が大幅に短縮される。

音楽ライブ、ドキュメンタリー、スポーツ中継など、複数アングルを同時に扱う撮影では、後処理の効率が飛躍的に向上する。

実際に米国メジャーリーグ中継で17 Proが試験導入され、放送用シネマカメラとの混在でも色と階調の違和感がないことが確認された。

さらに、Log2収録の採用によりダイナミックレンジの拡張幅が広がり、露出の誤差にも強くなった。素材を後処理で追い込む余地が広がり、撮影現場での判断をより自由にできるようになっている。

Log2

Log2とは、映像の明暗や色の情報をあえて平坦な状態で記録するプロファイルの一種だ。

通常撮影では明るい部分が白く飛んだり、暗い部分が黒くつぶれたりしやすいが、Log2で記録するとその明暗の細かな段階までデータとして残すことができる。

これにより、撮影後のグレーディング時に自由度を確保できる。

15 Pro・16 Proでの制約と17 Proで解消されたボトルネック

15 ProではProRes撮影が可能だったが、4K60フレームが上限で、長時間撮影では熱による制限が避けられなかった。

16 Proは冷却効率を改善したものの、記録方式が内部保存に限られ、プロ仕様の運用には届かなかった。

17 Proはこの二つの壁を同時に越え、外部SSDへの高ビットレートProRes RAW出力を安定して行えるようになった。

処理負荷を本体から切り離すことで、熱や容量を気にせず長時間の高品質撮影が可能となったのである。

加えてLog2記録によって階調表現が拡張され、露出や色補正の自由度が大きく向上した。

15 Pro・16 Proでは「映像をどう活かすか」を編集段階で制限される場面が多かったが、17 Proでは素材段階からプロダクション仕様の柔軟性を備える。

これはスペックの更新というよりも、もはや、iPhoneが制作現場で「使えるカメラ」に到達したことを意味する。

実写レビューの読み方:比較で見える強みと弱み

望遠ズームの連続性と動画評価

各国メディアの実写比較では、17 Proの望遠カメラが総じて高い評価を受けている。

Tom’s Guideのレビューでは、4倍から8倍相当までの画質が安定しており、ズーム切り替え時の色調や明るさの変化が小さいと報告されている。

15 Proは5倍以降で彩度の低下が見られ、16 Proではズーム段階によって露出が揺らぐ傾向があった。17 Proは同一センサーで処理を統一したことで、焦点距離を変えても描写の一貫性が保たれている。

動画性能については、DXOMARKが露出の安定性とオートフォーカスの追従精度を特に高く評価している。

ProResやLog2を使用しない通常撮影モードでも、明暗差の大きい場面で白飛びやちらつきが起きにくく、被写体の動きに合わせたピントの追従が滑らかになった。

ただ一方で、ズーム操作を最速にした際の段階的な切り替わりや、光量が不足した環境での望遠ノイズは依然として課題とされている。

それでも総合的に見れば、望遠撮影と動画品質の両面で最も完成度が高い世代に達したといえる。

明所・低照度の描写傾向とアーティファクト管理

明るい環境では、17 Proの露出制御が最も安定している。

15 Proでは逆光で黒つぶれが起きやすく、16 Proはハイライト復元を優先するあまりコントラストが弱く見えることがあった。

その点、17 ProはHDR処理のバランスを見直し、明暗の境界を自然に保っている。

暗所では、センサーの大型化とノイズリダクションの改良が効果を発揮している。

特に100ミリ望遠と広角の切り替え時に、影の部分の色が崩れにくくなった。夜景でも被写体の立体感が残り、歩留まりが明確に向上している。

発売初期に報告された照明条件下でのアーティファクトは、iOS26.0.1の更新でほぼ解消されている。処理系の安定化によって、現在の実写品質は大きく底上げされた。

アーティファクトとは?

ここでいう「アーティファクト」とは、写真や動画の処理過程で生じる不自然な映像の乱れや欠陥のことを指す。

つまり、撮影時ではなく画像処理アルゴリズムの副作用として生じる「画質のゆがみ」を指す語である。

超広角と前面カメラ:地味だが確実な改善

多くのレビューは望遠や動画機能を中心に語るが、超広角と前面カメラも見逃せない。

超広角では周辺部のディテール保持が改善され、建築や風景の歪み補正がより自然になった。特にマクロ撮影時のピント挙動が滑らかで、被写体の輪郭を掴みやすい。

前面カメラでは18メガピクセル化の効果が大きく、肌の階調や髪の細部描写が安定している。DXOMARKのセルフィ評価でも、16 Proを上回るスコアを記録し、露出の安定と色再現の精度が高く評価されている。

これらの改良は派手ではないが、実際の使用での失敗を減らす方向に直結している。撮影を繰り返すほどに、17 Proが信頼して使えるカメラへ成熟したことを実感できる。

初期不具合と現状整理:評価への影響と立ち位置

特定照明下で発生した撮影異常とその修正

発売直後、一部のユーザーやレビュアーが、特定の照明環境で撮影した写真に異常な模様や色ムラが生じると報告した。

蛍光灯やLED照明など、人工光源が複数混在する環境で、センサー処理が誤作動し、波紋のようなノイズが出るケースが確認されていた。

Appleはこの現象を認め、iOS26.0.1の更新で修正を実施した。

リリースノートには、特定のライティング条件下で撮影された写真に予期せぬノイズが発生する不具合を修正した旨が明記されている。

同アップデートでは、Wi-FiやBluetooth接続の安定性改善と並んでカメラ関連の異常も修正対象となった。

その後の報告では、同様のアーティファクトはほぼ再現されておらず、アップデート適用後の機体では「撮影異常が解消された」との評価が大勢を占めている。

発売初期の周辺トラブルと現在の安定度

発売当初は、カメラ以外にも通信関連の不具合が多数報告された。

Wi-FiやBluetoothの断続、セルラーネットワークの接続不安定などが17シリーズ全体で確認され、カメラ評価にも影響を与えた。

iOS26.0.1の配信後、これらの多くは修正対象として告知され、実際に改善が報告されている。

ただし一部の利用者からは、アップデート後もカメラの一部で解像感の低下や縁のぼやけが残るといった軽微な問題が指摘されている。

総じて言えば、発売初期の不具合はソフトウェア的な要因が中心であり、現行の最新版では重大な問題はほぼ解消されたと見られる。

評価を行う際は、使用しているOSが最新であることを前提に比較するのが妥当である。

Q & A

Q & Aを通して記事を振り返る。

Q1:15 Proや16 Proから買い替える価値はありますか?

A:撮影目的によって評価が分かれる。望遠と動画を重視する人にとっては明確な進化がある。

15 Proは暗所の望遠に弱く、16 Proはズーム切り替えで色味が変わる傾向があったが、17 Proではその両方を改善し、色と解像の一貫性が高くなった。さらにProRes RAW、Log2、ゲンロック対応によって動画編集の自由度が広がった。

一方で、広角や超広角中心の撮影しかしない人にとっては買い替える必要はないだろう。

Q2:倍率が5倍から4倍になったのは退化では?

A:数値上は小さく見えるが、実際には異なる。

17 Proは48メガピクセルセンサーを搭載し、受光面積が拡大した。

これにより100ミリ域での画質が向上し、200ミリ相当まで光学級の描写を得られる。

焦点距離が短くなった分、室内や人物撮影など中距離の場面で使いやすくなった。

Q3:超広角は本当に変わったのですか?

A:レンズ構造は16 Proと近いが、処理エンジンと出力解像が進化した。

24メガピクセル出力によって周辺部のディテール保持が向上し、

撮影後のトリミングでも崩れにくい。

劇的な変化ではないが、失敗率が下がり日常撮影が安定した。

Q4:動画機能はどんな人に向いている?

A:映像制作やVlogを行うユーザーにとって大きな価値がある。

外部SSDを接続すればProRes 4K120fps録画が可能で、Log2を使えば後処理の自由度が広がる。

短いクリップしか撮らない一般ユーザーにとっては過剰性能かもしれないが、制作志向の人にとっては明確な転換点である。

Q5:前面カメラの改善は体感できますか?

A:ある。

18メガピクセル化で肌や髪の描写が自然になり、センターステージの追従も滑らかになった。

照明条件を選ばず安定した露出を維持できるため、オンライン会議や配信で印象が良くなる。

Q6:初期不具合は今も残っていますか?

A:発売初期に報告された照明条件によるノイズや通信の不安定は、iOS26.0.1で修正されている。

現在の環境では不具合再現例がほとんどなく、安定した動作が確認されている。

Q7:結局どんな人に良くなったと言えますか?

A:写真を確実に残したい人、動画を制作レベルで扱う人にとって明確な進化がある。

特に望遠と動画の両立を求める層に最も適している。

一方、広角中心で撮る人にとっては「撮影が失敗しにくくなった」という堅実な進化にとどまる。

Q8:総括するとiPhone 17 Proのカメラは本当に良くなったのですか?

A:誇張ではなく、よくなった!

進化の方向が倍率や新機能の派手さではなく、撮像系の品質向上と処理の安定化に向けられた。

結果として、写真も動画も失敗率が下がり、素材としての信頼性が高まった。

数字よりも実際の使い勝手で良くなったと感じられる世代である。