目 次

アプリをインストール/アンインストールする手間

Macアプリのインストール/アンインストールをもうちょっと簡単にしたいという話です。

アプリのインストール

たとえば、配布形式が「.dmg(ディスクイメージ)」の場合、アプリを展開してから「アプリケーション」フォルダへドラッグして配置するのが一般的ですが、最近ではインストーラー形式(.pkg)で自動的に導入されるものもあり、手順はアプリごとにまちまちです。

どちらにしても、都度マウントや確認を行う必要があり、やや面倒ではないでしょうか。

アプリのアンインストール

不要になったアプリを単に「ゴミ箱」に入れて削除しただけでは、そのアプリが生成した・・

- 設定ファイル

- キャッシュ

- ライブラリ内の補助データ

などが残ったままになります。

これらのデータは、すでに役割を終えているにもかかわらずシステム内に留まり続けるため、アプリの再インストール時に設定の不整合を起こしたり、他のアプリの挙動に影響を及ぼすことがあります。

つまり、「もう使わないはずのデータ」を放置して蓄積していくことは、Mac管理の上では望ましくありません。

**

このように、アプリのインストールや削除を手作業で行うのは、面倒であったり、残存ファイルを残してしまったりと、必ずしもスマートであるとは言えないのです。

そこで、こういった問題を解消するために役に立つ3つのツールを紹介します。これらを活用すれば、よりスムーズで確実なインストールとアンインストールが行えます。

何故HomebrewとRapidmg?

Macのアプリには大きく分けて三つの入手方法があります。

- App Storeから直接インストールするもの、

- Webサイトなどから配布されるディスクイメージ(DMG)やインストーラー形式(PKG)のもの

- ターミナルを使ってコマンドで導入するタイプ

App Store経由のアプリは誰でも簡単に導入できますが、それ以外の形式のアプリはインストールがまあまあ面倒です。

この面倒さを解消し、より統一的にアプリを導入・管理できるようにするのが、今回紹介する

- Homebrew

- Rapidmg

の2つです。

Macでアプリを「ダウンロード→展開→配置」をほぼ自動で処理できる実運用レベルのツールは実際ごくわずかで、今回紹介する2つが代表格といえます。

対象となるアプリが違うので、両方を揃えておくと盤石です。

Homebrewは、コマンド一行でインストール・更新・削除が完結するパッケージ管理システムです。

対応範囲が広く、開発ツールやユーティリティなども一括管理できますが、反面、ターミナル操作が前提となるため、コマンドに不慣れな人にはやや敷居が高い面かもしれません。

Rapidmgは、コマンドは使わないけれど、アプリを起動して使うタイプでもなく、Finderから直接呼び出して動作するGUIツールです。

また、RapidmgはDMGやPKG形式といったHomebrewでは扱えない配布形式のアプリを取り扱うので、先にも述べた通り、Homebrewとともにあると便利です。

Homebrew:Macのアプリ管理を自動化する強力なツール

まず最初に紹介するのが「Homebrew」です。

Homebrewは、ターミナル上でコマンドを入力するだけで、アプリの導入や更新、削除を自動で行ってくれるツールです。

なので、ターミナルを触ったことがない人は拒絶反応が出るかもしれません。が、ご安心ください。ド素人の私でも使えました。

誰もが理解し安心して使えるようにご説明をしていきます。

Homebrewとは何か

Homebrewは「パッケージマネージャ」と呼ばれる種類のソフトウェアです。つまり、ターミナルに「アプリを自動管理する機能」を追加する拡張ツールです。

導入し、ターミナルにコマンドを打つことで、以下のような操作ができるようになります。

- コマンド:brew install google-chrome アプリを自動インストール

- コマンド:brew uninstall google-chrome アプリを削除

- コマンド:brew update インストール済みアプリをまとめて更新

導入手順

ここでは、利用できるようになるまでの手順を紹介します。

ターミナルと縁がなかった方には取っ付きが悪いでしょうが、作業を進めてみると、以外に難しくありません。出来てしまえば「便利さ」が出迎えてくれます。

1. ターミナルを開く

そして、ターミナル画面の最後の行が、

のように表示されていれば入力待ちの状態です。

2.コマンドをコピーして貼り付けReturnキーを押す

以下の1行をコピーし、ターミナルに貼り付けます。

- /bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)”

貼り付けたら Returnキー(Enterキー) を押す

- パスワードを求められたらMacのログインパスワードを入力して Returnキー を押す。入力しても何も表示されないが正常だ。

- 「Password:」が表示されない場合はそのまま処理が進む。

途中で、

- Press RETURN/ENTER to continue or any other key to abort

と表示されたら、もう一度 Returnキー を押します。次に、

- Installing Command Line Tools for Xcode〜

と表示される場合は、

必要な開発ツールを自動で導入している段階です。数分かかりますが、何も入力せずそのまま待ちましょう。

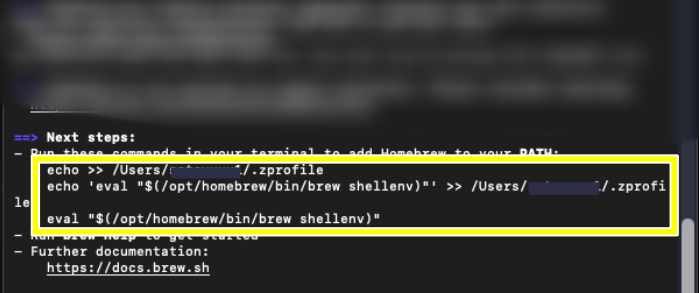

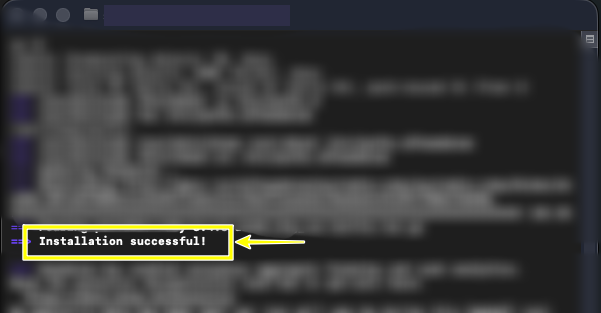

3.インストール完了後の設定

最後に、

と表示されたらHomebrew本体は導入完了です。

インストールが完了すると、画面の最後に「Next steps」という案内が表示され、そこには、次にあなたが実行するための3つの指示文(コマンド)が書かれています。

この3行を、上から順に1行ずつコピーしてターミナルに貼り付け、Returnキーを押して実行してください。

3行とも実行し終えると、Homebrewが次回以降も正しく使えるようになります。(ここが一番わかりにくいかもしれない)

1行ずつコピーするコマンドは以下のとおりです。

- echo >> /Users/あなたのユーザー名/.zprofile

- echo ‘eval “$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)”‘ >> /Users/あなたのユーザー名/.zprofile

- eval “$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)”

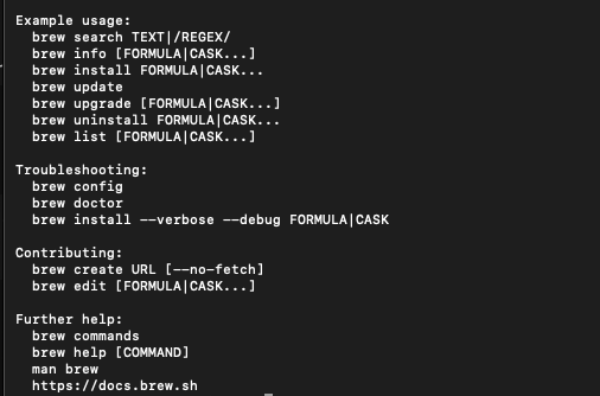

すべて完了したら、次のコマンドを打って確認作業を行います。

- brew help

コマンド一覧が表示されれば、Homebrewの導入は大成功です。

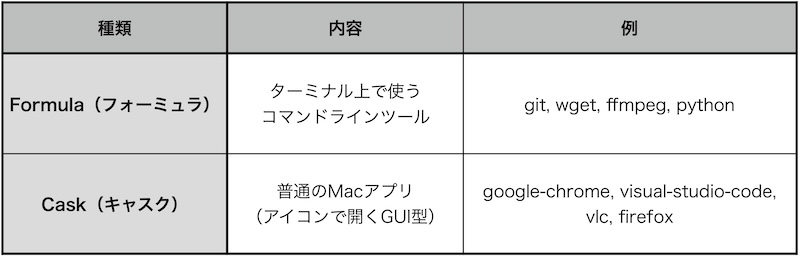

インストールできるアプリの種類

Homebrewで扱えるアプリに関する説明をします。以下の表のように2種類あります。

Homebrewでは、アプリの種類によって扱い方が少し違います。

「Formula」はターミナルで使う専門的なツールで、開発者が利用するもので、一方、「Cask」は私たちが普段使う一般的なアプリを指します。

Caskでインストールしたアプリは、一般的なアプリと同様に「アプリケーション」フォルダに入り同じように使えます。

Homebrewで入れたアプリの保存場所と仕組み

Homebrewは「/opt/homebrew/Caskroom」という場所にアプリを一時的に展開し、そこから「アプリケーション」フォルダへコピーまたはリンクを作成します。

だから、他のアプリと同様に認識し使うことが出来るのです。

ただ、Homebrewは、そのアプリのインストール情報を内部で追跡しており、更新や削除を自動で制御できるようになっています。

これがどういう意味を持つかは次に説明します。

削除の仕組みとAppCleanerとの関係

AppCleanerとは

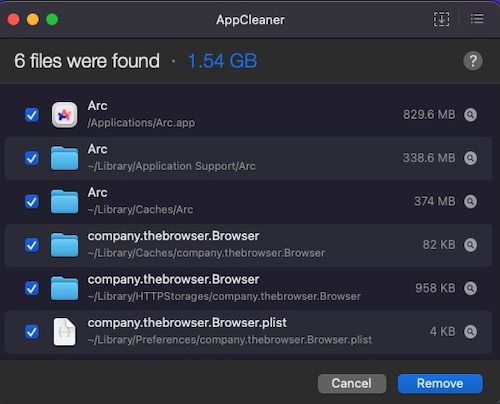

AppCleanerは後で再度紹介しますが、Macで不要になったアプリを関連データごと一気に削除できる超定番ツールです。

アプリをドラッグ&ドロップするだけで、設定ファイルやキャッシュなど「~/Library」以下に散らばる関連データまで一括で削除してくれます。

Homebrew経由のアプリにはAppCleanerは原則使えない

ただし、HomebrewでインストールしたアプリにはAppCleanerは原則として対応していません。

先に説明しましたように、見た目は通常のアプリと同じように「アプリケーション」フォルダに入っていますが、実際の管理はHomebrewの内部構造にあります。

Homebrewは一度「/opt/homebrew/Caskroom」というフォルダにアプリを展開し、そこからリンクまたはコピーの形で「アプリケーション」フォルダに配置します。

このため、AppCleanerが監視している実体とHomebrewの管理情報が一致せず、アプリを検出できない、または削除しても整合が崩れる場合があるのです。

Homebrewで入れたアプリを削除する正しい手順

Homebrew経由で入れたアプリを安全に、かつ完全に削除するには、以下の順序で操作するのがもっとも確実です。

- AppCleanerにアプリのアイコンをドラッグ&ドロップする。→ 関連ファイルが一覧で表示される。

- 一覧からアプリ本体(.app)を除外し、残りの関連ファイルだけを削除する。→ 設定やキャッシュなどの不要データを整理できる。

- 最後にターミナルで以下のコマンドを実行してアプリ本体を削除する。

brew uninstall –cask アプリ名

→ Homebrewの管理情報とアプリ本体を正しく削除し整合性を保つ。

Homebrewが付属ファイルを削除できないわけ

HomebrewはUNIX系の哲学に基づき、「ユーザーが作成したデータは削除しない」ことを原則としており、これはシステムを壊さないという意味を持っている。

Rapidmg:GUI派にも嬉しいDMGインストール自動化ツール

次に紹介するのは Rapidmg。

第1章でお話ししたように、Homebrewでは扱えないアプリがあり、そういったアプリをダウンロードできるのがRapidmgの大きな特徴です。

App Storeで入手できるアプリは、特別な作業をしなくても自動的に「アプリケーション」フォルダに収まります。

しかし、それ以外の多くのアプリは、ディスクイメージ(DMG)をマウントし、アプリを「アプリケーション」フォルダへドラッグして配置し、最後にアンマウントする・・といった手順を踏む必要があります。

Rapidmgは、こうしたDMG形式アプリの導入手順を自動化し、ダウンロードから配置、マウント解除までを一度の操作で完了してくれます。

導入と基本操作

多くのアプリと根本的に違うのは、Rapidmg自体を起動して操作するタイプではなく、事前設定によりDMGファイルを処理するための補助ツールである点です。

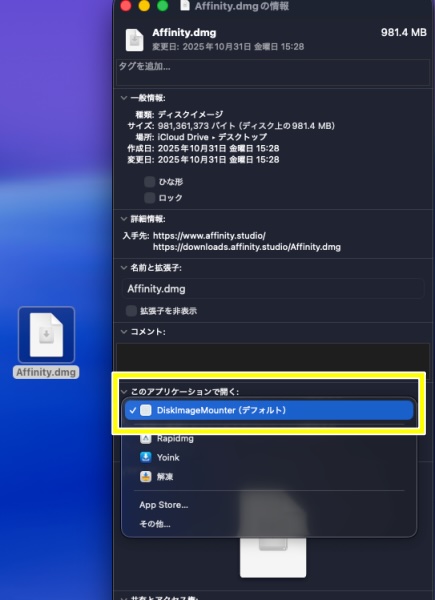

- RapidmgをMac App Storeからダウンロードする。

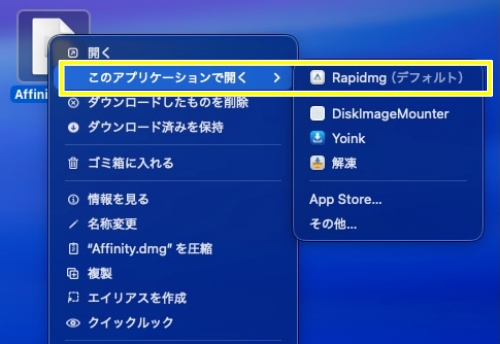

- 次に、今DLしたRapidmg.dmgファイルを右クリックして「情報を見る」を開き

- 「このアプリケーションで開く」の中の選択肢を「Rapidmg」に変更する。

- 続いてその下の「すべてを変更」をクリックしておくと、以後すべてのDMGがRapidmgで開くようになる。

- 再度Rapidmg.dmgを右クリックして「このアプリケーションで開く」にカーソルを持ってくると、選択肢の一番上にRapidmg(デフォルト)と表示されるのでクリックする。

以上で、事前準備は完了です。

さらに便利にする設定

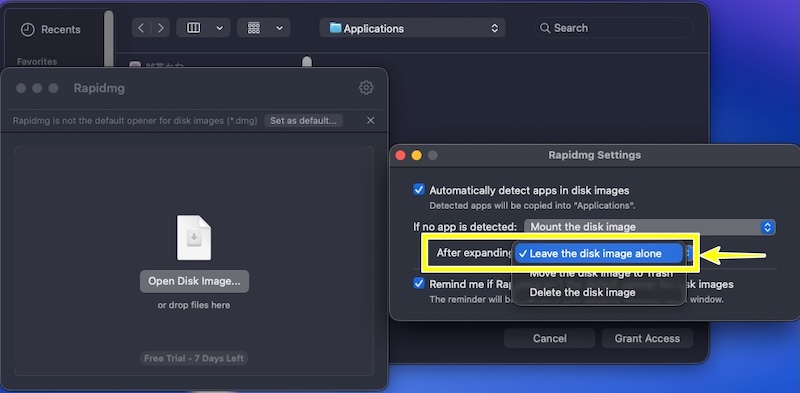

アプリとしてRapidmgを起動し、右上の歯車アイコンから「設定」を開きます。

「After Expanding(展開後の動作)」の項目で「Delete the disk image(ディスクイメージを削除する)」を選んでおくと、アプリインストール後に自動的にdmgファイルを削除できるようになります。

この設定をしておけば、ダウンロードフォルダがで散らかることもありません。

実行しよう

これでご案内の通り、自動で全て行われます、つまり・・・

- dmgファイルをダブルクリックする

- Rapidmgが自動的に起動する

- アプリを「アプリケーション」フォルダへ自動コピーする

- dmgファイルのマウント解除を解除する

- 不要なdmgファイルを削除する

まで一挙に一括で行います。

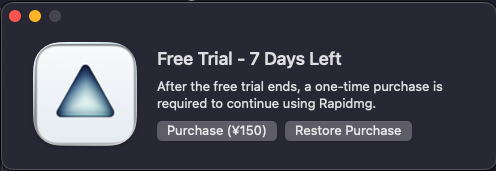

料金と導入形態

RapidmgはMac App Storeで無料ダウンロードできますが、試用期間は1週間。その後も継続利用する場合は、約1ドル(150円程度)の買い切り課金が必要です。

AppCleaner:アンインストールの「残りカス」も全部削除するツール

Macで不要になったアプリを削除する際、多くの人は、そのアプリを「ゴミ箱に入れるだけ」で済ませてしまいます。

しかし、これではアプリ本体しか消えず、キャッシュや設定ファイルなどがMac内に残ったままになります。

AppCleanerは、そうした見えない残りカスを検出して、関連ファイルごときれいに削除してくれるツールです。

実は、インストールアプリとは違い、アンインストール系アプリはほかにも多数存在します。

- CleanMyMac

- AppDelete

- TrashMe

など、同様の機能をうたうツールはいくつもありますが、その多くは有料、あるいはシステムへの常駐が前提となるものです。

その点、AppCleanerは完全無料で、動作も軽く、目的が「削除のみに特化」しているという明確な強みがあります。これが一推しの理由です。

AppCleanerの概要

AppCleanerは、Mac専用のアンインストーラーで、対応OSはmacOS 10.13以降(Appleシリコンにも対応)。

公式サイトfreemacsoftから無料でダウンロードできます。

特徴は、アプリ本体に加えて、その周辺に散らばる関連ファイルをすべて削除できる点。Finderでは見えないLibraryフォルダ内の設定やキャッシュも検出して、まとめて処理します。

二通りの削除方法

1.手動モード

- AppCleanerを起動し、削除したいアプリをウインドウにドラッグ&ドロップします。

- AppCleanerが関連ファイルをリストアップする

- 内容を確認して右下の「Remove」をクリック。

- 最後にゴミ箱を空にすれば完了。

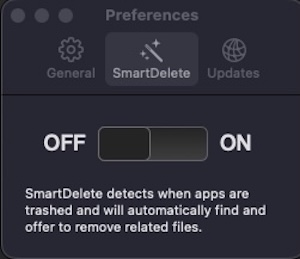

2.SmartDeleteモード

以下のように設定をしておく

これで、以後はAppCleanerを立ち上げていなくても、Finderでアプリをゴミ箱へ移動した瞬間にAppCleanerが裏で関連ファイルを検索してくれます。

好みの問題?

手動モードを使うかSmartDeleteモードを使うか、はたまた、場合に応じて使い分けるか?

決定的に抜きん出て合理的な選択肢はないと思うので、好きな方法を使えばいいのではないでしょうか?

私は、どんな場合も、AlfredのショートカットでAppCleanerを立ち上げて削除しています。

注意点

AppCleanerは非常に強力ですが、削除リストの内容をよく確認せずに実行すると、設定ファイルやライセンス情報など、再インストール時に必要なデータまで消してしまう可能性があります。

削除前には十分に注意してリストをよく見直すことが必要です。

使い始めの頃、私は結構感動しましたよ。

この記事で以下のことがわかります。