- M5で実際にどんな作業が「体感レベルで」変わるのか

- 11インチと13インチ、どちらを選ぶべきかの明確な判断基準

- 数年先を見据えた最適な構成(メモリ・ストレージ・通信)の決め方

目 次

- 1 まず結論:誰が今M5を買うべきか

- 2 M5の進化を3行で把握(CPU/GPU/AI・iPadOS 26・無線N1の要点)

- 3 ベンチマークを生活目線で読む:体感差が出る作業/出にくい作業

- 4 用途別の実用比較

- 5 11インチと13インチの選び方(重さ・画面・可搬性・視認性)

- 6 構成の決め方:メモリ/ストレージ/セルラーの最適点

- 7 Q & A

- 7.1 Q1. M5はM4からどれくらい性能が上がったのですか?

- 7.2 Q2. どんな人がM5に買い替えるべきですか?

- 7.3 Q3. M5を選ぶとき、11インチと13インチのどちらが良いですか?

- 7.4 Q4. メモリやストレージはどの構成を選べばよいでしょうか?

- 7.5 Q5. 新しいPencil ProやMagic Keyboardは買い直しが必要ですか?

- 7.6 Q6. M5はスマートホームや無線環境でも違いがありますか?

- 7.7 Q7. M5を買うなら、どのくらいの期間使えると思いますか?

- 7.8 Q8. まとめると、M5は“買い”ですか?

- 7.9 Q9. 最後に、M5を選ぶ上で一番大切な考え方は?

まず結論:誰が今M5を買うべきか

新しいiPad Pro M5が登場し、

と迷っている人が多いのではないでしょうか? が、結論から言えば、今M5を選ぶべき人は限られています。

ただし、その少数のユーザーにとっては、M5こそが「仕事効率」と「将来性」の両方を担保する一台になる可能性があるのです。

今すぐ買うべき人:AI・グラフィック・長期運用を重視する層

今回のM5チップは、CPU性能こそM4比で約一割程度の伸びに留まりますが、GPUとAI処理能力(Neural Engine)は大幅に進化しています。

このため、次のような用途に当てはまる人は、確実にM5の恩恵を受けます。

- 生成AIや画像生成アプリ(Adobe Firefly、Runway、Luminarなど)を使う人

- 4K以上の動画編集をモバイル環境で行う人

- Apple Pencil Proや外部SSD・外部ディスプレイを活用してプロ用途で使う人

- 5年以上の長期運用を前提に、iPadをメインマシンとして扱う人

M5では、GPUの効率化によってProRes素材の再生や書き出しが安定し、外部SSDとの連携時の発熱も抑えられています。

また、AIワークロードをiPad単体で完結できる点は、今後のアプリ進化を考えれば大きな価値です。

待つべき人:ライトユーザー、M4/M2所有者

一方で、「ノートアプリやブラウジングが中心」「動画見専門」という層にとっては、M5の進化を体感する機会はほとんどありません。

M4やM2モデルを所有しているなら、買い替えは明確な体感差が生まれるまで待っても十分です。

特に、M4モデルでもすでにiPadOS 26のAI機能が利用可能なため、日常使用の快適さに差は感じにくいでしょう。

M5はあくまで、次世代の「AI最適化プラットフォーム」としての位置付けに近く、軽作業主体のユーザーには過剰スペックとなる場面が多いです。

境界にいる人:仕事効率と将来性のバランスを取る層

もっとも迷いやすいのが、「M2を使っていて少し重い」「M4の価格が下がっていて悩む」という層です。この場合は、用途ごとに判断するのが賢明です。

- 動画編集やデザイン用途なら、GPU強化の恩恵が大きいためM5が有利。

- ビジネス書類やプレゼン用途なら、M4で十分。

- スマートホーム連携やWi-Fi 7運用を見据えるならM5を検討する価値あり。

ここで多くの人が陥るのが、「次のM6を待つべきか?」という迷いです。

確かに、M6では2ナノメートルプロセスが採用され、消費電力と発熱の面で大きな進化が期待されています。

しかし・・この「次を待つ」思考に終わりはありません。どの世代にも「もう少し待てば」と感じる要素は必ずあり、待つほどに買う機会を失います。

つまり、自分の作業が現状でストレスを感じているなら、それが“買い替えの最適タイミング”です。

逆に、不満がなければM6を待つ価値はある。将来技術の進化は避けられない以上、今の不満度こそが判断基準になります。

M5の進化を3行で把握(CPU/GPU/AI・iPadOS 26・無線N1の要点)

まずは3行で要約

- CPU性能は約10%前後の向上、加えて発熱と効率が確実に改善

- GPUとAI処理能力(Neural Engine)は大幅強化、生成系タスクが軽くなる

- N1チップ搭載によりWi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread対応、通信と連携が次世代化

M5の特徴は、単なる「速さ」の追求ではなく、「AI時代に備えた基盤設計」と「ネットワーク統合」です。では、それぞれを具体的に見ていきましょう。

CPU:性能微増、安定性と省電力性の向上

M5のCPUは、基本構成こそM4を踏襲していますが、動作効率が改善され、発熱や電力消費が抑えられています。

そのため、長時間のレンダリングや外部ストレージ接続時でもパフォーマンス低下が少なく、処理の安定感が増しています。

ベンチマーク上はM4比、約1.1倍前後の向上にとどまりますが、熱制御の改善による持続性能は体感としてM4以上です。

つまり、ピーク性能よりも「作業中に落ちない安定さ」がM5の本質といえます。

GPUとAI:進化の中心はここ

M5で最も変わったのはGPUとNeural Engine(AI処理部)です。

GPUはレンダリング効率が約30%向上し、4K動画や3Dオブジェクト、Procreate・LumaFusion・DaVinci Resolveなどでのプレビュー動作が明確に軽くなります。

Neural EngineはM4比で2倍近い処理能力を持ち、画像生成・自動補正・ライブ翻訳などAIワークロードをローカルでこなせるようになりました。

この「ローカルAI処理」こそが、iPadOS 26との連携で最も効く部分です。

iPadOS 26:M5で生きる新基盤

iPadOS 26は、M5を前提に最適化されたOSといえます。

Visual Intelligenceによる画像解析、ライブ翻訳、Apple Intelligenceによる文書要約・提案など、AI依存の新機能が複数搭載されています。

これらの機能はM4以前のモデルでも動作しますが、M5では処理が途切れず、レスポンスが明らかに滑らかです。

「M5はOSの新時代を支えるための設計」であり、つまり、ハード性能アップに加え、ソフトウエアの最適化により動作全体が高速化しています。

N1チップ:無線規格が一新される意味

M5で地味ながら重要なのが、新しいN1チップの搭載です。

これはWi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread(スマートホーム向け通信規格)を統合管理するモジュールで、通信速度だけでなく、遅延の低減と接続の安定性が大きく改善されています。

Wi-Fi 7では4K動画のワイヤレス転送や外部ディスプレイ接続がほぼ遅延なしで行え、Thread対応により、iPadがスマートホームの「中核ノード」として機能するようになります。

たとえばHomeKitデバイスの制御や自動化が、より高速で安定するというわけです。

ベンチマークを生活目線で読む:体感差が出る作業/出にくい作業

ベンチマークのスコアは確かに便利ではありますが、iPadのようなツールで重要なのは「数字」ではなく「体感」です。

M5はGeekbenchやGFXBenchのような指標で確実に上位を示しますが、日常の作業においては、その差が一律に感じられるわけではありません。

ここでは、M4との比較を中心に、実際に「違いを感じる場面」と「感じにくい場面」を、生活目線で整理します。

CPUベンチの読み方:数字より「安定性」で見る

M5のCPUスコアは、シングルスレッドで約1.1倍、マルチスレッドで約1.15倍前後の向上。一見わずかな差ですが、注目すべきはピーク性能ではなく「持続性能」です。

M4では長時間のレンダリングや外部SSD利用中に熱制御が働き、処理速度が落ちることがありました。

その点、M5は冷却効率が改善されており、同じ作業を長く続けてもパフォーマンスが安定します。

つまり、CPU性能は「瞬間的な速さ」よりも「長時間の安定性」で進化しているのです。動画を書き出す、アプリを並行で動かす、PDFを大量に開くといった作業では、地味ながらM5が確実に優位です。

GPUベンチ:数値が体感に直結する分野

GPUは、数値と体感がもっともリンクする分野です。

M5では描画効率が3割前後向上し、4K動画編集・3D描画・ゲーム・高解像度キャンバスでの作業が滑らかになります。

特に、LumaFusionやDaVinci Resolveでのプレビュー再生は、M4でわずかにカクついた場面がM5ではほぼ解消されています。

また、ProcreateやAffinity PhotoなどGPU依存のアプリでは、ブラシストロークの追従性が上がり、重ね塗り時のラグが減少。

つまり、「M5は静止画の美しさよりも、動作の滑らかさで違いを感じる」モデルと言えます。

AI処理ベンチ:短時間タスクの待ち時間を消す

AI関連ベンチでは、Neural EngineがM4比で約2倍に。この差は、文書要約・画像生成・音声認識など、短時間のAIタスクで顕著に体感されます。

iPadOS 26で導入されたApple Intelligence機能(要約、提案、ライブ翻訳など)はM5で最適化されており、M4では一拍あった処理待ちが、M5ではほぼリアルタイムで完結します。

これは、AIを「使うかどうか」ではなく、「使ってもテンポが崩れない」ことが重要で、作業リズムが保たれるという点で生産性への寄与が大きいのです。

体感差が出る作業

- 動画編集・カラーグレーディング:4K/60p素材を扱う際、プレビュー・書き出し速度が向上

- 画像生成・AI補正:生成処理の速度と安定性が大幅に改善

- 3Dアプリ・CAD系:レンダリング中のフリーズが減り、視点移動が滑らか

- マルチタスク環境:複数アプリを並行起動しても、遅延が少ない

- 外部ストレージ/モニタ運用:高帯域通信と発熱抑制で安定した動作

これらの分野では、M5のアーキテクチャ改善が直接「作業ストレスの軽減」に結びつきます。

体感差が出にくい作業

一方で、以下のような用途ではM4との違いを実感することはほぼありません。

- メモ、ノートアプリ、PDF閲覧

- ウェブブラウズ、動画視聴、SNS

- Word/Excel/Keynoteなどの軽作業

- 電子書籍・ノベルリーダー用途

この層では、ベンチマーク上の差はほぼ意味を持たず、M4でも十分に対応可能です。M5のポテンシャルを感じる場面は、重負荷や長時間作業に限定されます。

用途別の実用比較

M5の進化を最大限に感じられるかどうかは、「何に使うか」でまったく異なります。

ベンチマークの数値では表せない部分・・作業中のレスポンス、安定性、発熱、接続性などを、ここでは4つの主要な用途に分けて検証します。

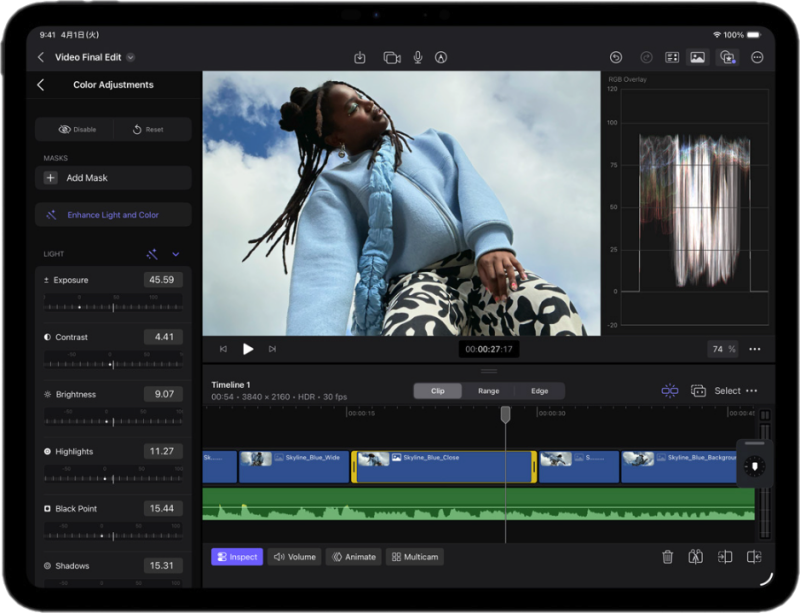

動画編集(4K/ProRes/外部SSD運用)

動画編集は、M5が最も得意とする分野のひとつです。

GPU性能の向上により、4K ProRes素材のリアルタイム再生が安定し、LumaFusionやDaVinci Resolveではプレビューのカクつきがほぼ消えました。

特に、外部SSD接続時のパフォーマンスが向上しており、転送速度だけでなく熱による処理落ちが起きにくくなっています。

M4では長時間のレンダリングや高解像度タイムラインを扱うと、筐体温度が上がり、書き出し中にクロックが下がることがありました。

M5はこの点で明確な改善が見られ、安定した速度で最後まで出力できる点が実務では大きな差になります。

また、iPadOS 26との組み合わせにより、AIによる自動カラー補正や被写体認識も高速化。編集者にとって“アプリを閉じずに完結できる一貫作業環境が整った印象です。

写真・イラスト(生成AI/重ブラシ/レイヤー負荷)

M5のGPUとNeural Engineの強化は、イラストレーターや写真編集者にとっても恩恵があります。

ProcreateやAffinity Photo、LightroomのようなGPU依存アプリでは、大キャンバスや多レイヤーでも筆圧反応が滑らかになり、筆運びに遅延が出にくくなりました。

特にProcreateの「ブラシの重ね塗り」や「高解像度キャンバス上でのぼかし処理」では、M4との差が顕著です。

また、生成AI機能(例:背景除去やノイズリダクション)を多用する写真編集では、M5のNeural Engineが処理時間を大幅に短縮します。

AIの介入が増える今後の制作環境では、M5が作業のテンポを支える重要な基盤となるでしょう。

外部ディスプレイでの色管理も安定しており、USB4/Thunderbolt接続でHDRモニターを扱う際の遅延が軽減。現場確認やレタッチ作業における精度が向上しています。

ノート・資料作成(マルチタスク/外部ディスプレイ)

先に、PDF閲覧やプレゼン資料作成、ノート取りといった単独作業ではM4で十分と述べましたが、これらを同時に行うマルチタスク環境ではM5の安定性が際立ちます。

M5のCPU性能とメモリ効率改善は、軽作業でもじわりと効いてきます。

PDF閲覧、プレゼン資料作成、ブラウズ、メール、ノート取り・・これらを同時に行っても、M5ではアプリ切り替えが滑らかで、待たされる瞬間がほとんどありません。

特にiPadOS 26ではマルチウィンドウ機能が強化され、外部ディスプレイ接続時にはmacOSに近い操作感を得られます。

ウィンドウを左右に並べての資料比較、GoodNotesやNotabilityでの手書きノート取り、Safariでの情報検索など、複数アプリをまたぐ作業でのテンポがM4よりも明確に向上。

さらに、Apple Pencil Proの筆圧精度が安定しているため、会議メモやアイデアスケッチの書き味も良好です。

M5はオーバースペックに見えても、仕事のテンポを崩さないという意味では地味に効く存在です。

音楽制作・ライブ用途(遅延・I/O・電源設計)

音楽制作やライブ配信の現場でも、M5の改良は見逃せません。

Audio UnitsやGarageBand、Cubasisなどを利用する際、オーディオ遅延(レイテンシ)がM4比でさらに短縮されています。

これは内部バス構造の効率化と、N1チップによる無線処理負荷の分離によるものです。

外部オーディオI/FをUSB4で接続しても安定して動作し、24bit/96kHzでの録音でもドロップがほとんど発生しません。

また、M5は発熱管理が向上したため、長時間のライブ収録や舞台照明下でもサーマルスロットリングが起きにくく、電源供給の安定性がライブ現場の安心感に直結しています。

一方で、音源制作だけならM4でも十分対応可能です。

M5の真価は、外部機器を併用する制作環境、例えば、MIDIキーボード・マイク・モニター・配信用デバイスなどを接続しながら、外部モニターで編集を行うような現場で発揮されます。

用途が明確な人ほどM5の進化を実感できる

M5は、汎用性の高いタブレットというよりも、明確な目的を持つユーザーに応える「専用機的な完成度」を持っています。

動画・デザイン・音楽など、ひとつの領域に深く踏み込む人ほど、その違いを「仕事が軽くなった」と感じるはずです。

M5の価値は、どれだけ重い作業を、どれだけ安定して続けられるかという一点に集約されます。

11インチと13インチの選び方(重さ・画面・可搬性・視認性)

iPad Pro M5では、サイズが今までと同様に11インチと13インチの2モデル構成です。

スペックの差はほとんどありませんが、日常の使い心地はまったく別物です。どちらを選ぶかで、iPadの使い道そのものが変わるといっても過言ではありません。

ここでは、性能ではなく「体験」と「使い勝手」の観点から整理します。

重さと可搬性:11インチは毎日持ち歩くiPad

11インチモデルの最大の利点は、持ち歩くことに迷いがない軽さです。M5では筐体設計がさらに薄くなり、11インチは約440g前後。

キーボードを付けても1kgを切り、MacBook Airより軽い。バッグの中でいつも持っていけるサイズ感という点では、11インチが圧倒的です。

通勤・通学、外出先のカフェ作業、ベッドやソファでの読書など・・「取り出すのが面倒にならない」ことが、11インチを長く使う上での最大の価値です。

M5の性能を活かす機会が多いのも、常に手元にある11インチの方でしょう。

画面サイズ:13インチは作業に没入できるiPad

13インチモデルは、表示領域が単純に広いだけでなく、作業のテンポを変えるサイズです。

PDF資料を2ページ見開きで表示しても読みやすく、動画編集やデザイン作業ではタイムラインが一画面で見渡せます。

外部ディスプレイをつながなくても、単体で作業が完結する・・これこそが13インチの強みです。

特にLumaFusionやProcreate、Notionなど「情報を一覧で扱うアプリ」では、画面の広さがそのまま作業効率に直結します。

M5の描画性能と組み合わせると、まさにクリエイティブ専用機と呼べる完成度になります。

視認性と作業時間:目の負担を考えると13インチが有利

長時間の作業になると、目の疲労度は画面サイズに反比例します。

13インチは文字が大きく、表示倍率を落とさずに広い領域を確保できるため、長文の執筆や資料作成、動画視聴などでは視認性の高さ=集中力の持続につながります。

特に液晶がUltra Retina XDR(OLED)になったM5では、発色とコントラストが優れており、画面サイズの差がそのまま表示の豊かさとして感じられます。

13インチの方が消費電力はやや高いものの、11インチモデルと比較しても発熱は抑えられており、電池持ちの実用差は小さい範囲に収まっています。

実際の持ち運び環境で考える

- カフェや外出先での資料確認が多い → 11インチが軽く立ったままでも扱いやすい。

- 自宅やオフィスで腰を据えて作業する → 13インチの作業効率が圧倒的。

- 出張や旅行でも映像編集・デザインを行う → 13インチでもM5の軽量化で持ち出し可能。

- ペン入力やノート用途中心 → 11インチの取り回しが自然で腕への負担が少ない。

つまり、「どこで開くか」「どれくらいの時間作業するか」で最適解が変わります。ハードウェアの性能は同じでも、使う場所と姿勢が違えば最適サイズは変わるのです。

11インチは「いつでも使う」、13インチは「本気で使う」

- 11インチは「軽快さ」が最大の魅力で、持ち歩いてこそ価値が出るモデル。

- 13インチは「生産性と没入感」に優れ、デスク上で主力マシンとしての完成度が高い。

どちらが正解かは、あなたの1日の中でiPadをどこで、どんな姿勢で使うかに尽きます。M5では両者の性能差がないからこそ、ライフスタイルの違いこそが決定要因になります。

構成の決め方:メモリ/ストレージ/セルラーの最適点

同じM5チップを搭載していても、構成の選び方で使い勝手は大きく変わります。

- メモリ容量

- ストレージ容量

- Wi-Fiモデル or セルラーモデル

この3つを上手に組み合わせて、あなたの作業効率にフィットさせることが非常に大切です。

メモリ:ユーザーが選べる仕様ではない

まず押さえておきたいのは、iPadのメモリは購入時に選択できないという点です。ストレージ容量に応じてメモリが自動的に割り当てられるのです。

- 256GB/512GBモデル:12GB RAM

- 1TB/2TBモデル:16GB RAM

この仕様はカスタマイズ不可です。したがって「メモリを増やしておこう」と考える場合は、上位のストレージ構成を選ぶ必要があります。

実際の使い方で見ると、12GB構成でも一般的なマルチタスクや資料作成、ノートアプリの使用には十分です。

しかし、4K動画編集やAI生成、3Dモデリングなど、負荷の高い作業を想定するなら16GB構成(1TB以上)が安心です。

メモリは後から増設できません。将来を見据えて、「いずれ重い作業をするかどうか」で判断すると後悔がありません。

ストレージ:容量は作業データの性格で決まる

ストレージ容量は256GBから2TBまで用意されています。

もちろん、容量は多いほど余裕があり、将来を考えれば安心です。しかし、使い方によっては上位構成がオーバースペックになることもあるし、なによりiPad Pro自体が高価です。

なので、あなたがどのような作業をするかを見極めて、必要な範囲で最適な容量を選ぶことが大切です。

256GB〜512GB

ノートアプリやPDF資料の管理、写真整理、プレゼン資料の作成など、一般的な学習や仕事用途であれば、この容量で長期間困ることはありません。

仮に容量が少なくなってきても、外部SSDの接続やクラウドストレージの活用で簡単に補えるため、運用の柔軟性も高い構成です。

拡張ポート

外部SSD接続のためのポートは一つで以下に対応している。

- Thunderbolt 3(最大40Gb/s)

- USB 4(最大40Gb/s)

- USB 3(最大10Gb/s)

1TB以上

大量のRAWデータや4K素材をiPad内で直接扱う人向け。特に、動画編集・写真現像・音楽制作など、「その場で完結させたい」ユーザーに適しています。

加えて、この上位構成ではメモリも16GBになるため、安定性の面でも余裕が生まれます。

セルラー:自由度とコストの天秤

セルラーモデルを選ぶかどうかは、外出先での通信をどこまで求めるかで決まります。あれば、以下のように非常に便利です。

- 即時通信の安心感:出先でiCloudファイルやクラウド素材にアクセスできる。

- テザリング不要:iPhone経由の接続より安定し遅延が少ない。

- 位置情報精度が高い:セルラーモデルはGPSを内蔵し地図アプリや撮影アプリでの精度が上がる。

現場撮影・出張・出先編集が多い人は重宝するでしょう。特にeSIM対応によって、海外でも現地通信プランを柔軟に利用できる点は大きな強みです。

一方で、通信契約やSIM維持費が発生します。

もし自宅や職場のWi-Fi利用が中心で、外出時はiPhoneのテザリングで済むなら、Wi-Fiモデルで十分です。

迷ったときは「使う場所とデータの重さ」で決める

構成選びで迷ったら、スペックではなく「自分の使い方」で考えましょう。たとえば次のような基準です。

- 自宅やオフィスでの軽作業中心:256GB/512GB(12GB RAM)+Wi-Fi

- 映像制作やAI活用など重作業を想定:1TB(16GB RAM)+Wi-Fiまたはセルラー

- 出張・ロケ・海外利用が多い:1TB〜2TB(16GB RAM)+セルラー

M5では、メモリとストレージが表裏一体の構成です。

だからこそ、どんな作業を、どこで、どれくらいの期間続けるかを基準に考えることが、最もコストパフォーマンスの良い選び方といえるでしょう。

Q & A

この記事をQ&A形式で振り返り、これまでに登場した重要なポイントを整理していきましょう。

「結局どのモデルを選ぶべきか」「買い替える価値はあるのか」「どの構成が最適なのか」などなど・・ここでは、あなたの疑問に答える形で要点をもう一度確認し、読後に迷いが残らないように最終判断のためのヒントをまとめます。

Q1. M5はM4からどれくらい性能が上がったのですか?

A. 数値上のCPU性能はおよそ1割、GPU性能は2〜3割の向上です。

ただし、M5ではAI処理(Neural Engine)が倍増し、Wi-Fi 7やThread対応など通信系が刷新されています。

したがって、単なる「速さ」よりも「安定性と拡張性」が進化したモデルと捉えるのが正確です。

Q2. どんな人がM5に買い替えるべきですか?

A. 動画編集・イラスト制作・AI生成・音楽制作といった重い処理を日常的に行う人です。

M1やM2世代のユーザーなら性能と機能の両面で体感差が出ます。

一方、ノート・ブラウズ中心の軽作業ユーザーは、M4を使い続けても問題ありません。

Q3. M5を選ぶとき、11インチと13インチのどちらが良いですか?

A. 持ち歩きたい人は11インチ、腰を据えて作業したい人は13インチ。

性能差はなく、決め手はライフスタイルです。

11インチは軽くてどこでも開ける携帯性、13インチは作業効率と視認性。

自宅メインなら13インチ、外出メインなら11インチが後悔のない選択です。

Q4. メモリやストレージはどの構成を選べばよいでしょうか?

A. 一般的な基準は以下の通りです。

- 軽作業中心 → 8GB/512GB

- クリエイティブ作業中心 → 16GB/1TB

- 長期運用・動画収録・AI用途 → 24GB/1〜2TB

iPadはメモリやストレージを後から増設できないため、数年後の使い方を想定して選ぶことが大切です。

Q5. 新しいPencil ProやMagic Keyboardは買い直しが必要ですか?

A. はい。Pencil Proと新Magic KeyboardはM5専用設計です。

旧アクセサリ(第2世代Pencilや旧Magic Keyboard)は非対応。

特にキーボードは打鍵感や操作性が大幅に向上しているため、本体とセットで更新する価値があります。

Q6. M5はスマートホームや無線環境でも違いがありますか?

A. あります。M5のN1チップはWi-Fi 7/Bluetooth 6/Threadに対応しており、

通信遅延が減ってAirPlayやクラウド転送が安定します。

Thread対応機器を使えば、iPad自体が“スマートホームのハブ”として機能します。

Q7. M5を買うなら、どのくらいの期間使えると思いますか?

A. iPad Proシリーズのライフサイクルを踏まえると、5年以上の使用に十分耐える設計です。

AI処理性能と新無線規格の採用により、数年後のアプリ環境にも対応できる見込みです。

逆に、今後M6で導入される2nm世代の性能を待つという選択もありますが、

「今すぐ快適に使いたい」ならM5で十分満足できるでしょう。

Q8. まとめると、M5は“買い”ですか?

A. 結論として、**M1・M2世代ユーザーにとっては「買い」**です。

M4ユーザーはまだ待ってよい段階。

M5は“体感速度の向上”というよりも、“次の時代に耐える基盤”として完成度が高いモデルです。

もし今の作業にストレスを感じているなら、それが最適な買い替え時期です。

Q9. 最後に、M5を選ぶ上で一番大切な考え方は?

A. 迷ったときは、「どんな作業を、どんな場所で、どれだけ続けたいか」を基準にしてください。

M5は万能ではありませんが、**“やりたいことを止めない安定性”**においては最高レベルです。

つまり、買う理由は性能ではなく、“未来を見据えた快適さ”を手に入れるためです。

このQ&Aで、本記事のポイントを振り返るとともに、

あなた自身の使い方に即した判断軸が見えてくるはずです。

M5は、単なる新型ではなく、次の5年を支えるiPadの完成形に近い存在です。