Macユーザーのビジネス実務はなぜ不安視されるのか?

Windows前提社会とOfficeの牙城

現在のビジネスシーンは、圧倒的にWindowsとMicrosoft Officeを中心に回っています。

社内資料、顧客への報告書、見積書、契約書、プレゼン資料・・あらゆる文書作成業務の標準フォーマットが、Word・Excel・PowerPointに依存しているのが現実です。

たとえMacを好んで使っていたとしても、社内外でやりとりするデータがOffice前提である以上、Mac標準のiWork(Numbers/Pages/Keynote)のままで業務を完結させるには困難がつきまといます。

「NumbersってExcelなの?」と聞かれる違和感

ビジネスの現場で、Macユーザーが作成した「Numbersファイル」を送ると、相手から「これ開けない」「Excelじゃないの?」と返信されることがあります。

これはMacユーザーにとって日常的なストレスとなっています。

NumbersはExcelと似た表計算ソフトであるにもかかわらず、そもそも互換性があること自体を知らないWindowsユーザーが多いのです。

仮に互換性があると理解している相手であっても、尚、戸惑う可能性はあります。

両者の仕様は異なるため、変換時に数式が壊れたり、セルの配置や罫線が崩れるといったトラブルがしばしば発生するからです。

こうした「形式は似ているが、結果は違う」という状況が、Numbersのビジネス利用における難しさを物語っています。

Pages・Keynoteが「趣味用途」と誤解される現実

Apple製アプリは見た目も美しく、直感的な操作性で知られています。

しかし、PagesやKeynoteといった文書・プレゼン系アプリに関しては、ビジネス現場で「実用に向かない」「デザイン優先の趣味ツール」と見なされる場面も少なくありません。

特にPagesでは、Word形式に変換した際に、レイアウトが崩れる、文字化けする、改ページがずれるといった問題が起きやすく、

「互換性があるようでいて、細部では大きく異なる」という現象が頻発します。これは納品後の信用にも関わる深刻なリスクです。

Keynoteに関しても、印象は似ています。

Macユーザーが「この資料、Keynoteで作ったんだ」と言った瞬間に、「じゃあPPTXで送って」と返される。

これはKeynoteそのものの性能とは無関係に、現場の前提が「Windows+PowerPoint」で固定されていることを象徴しています。

***

Mac標準アプリは、決して性能が劣っているわけではありませんが、「周囲との互換性」や「ファイル形式の期待値」といった現実的な壁が、Macユーザーにとっての見えない足かせになっているのです。

では、具体的に各アプリがどの程度までビジネス実務に対応可能なのか。そして、どのポイントで限界が露呈するのか。

次章ではまず、Excelの代替としての「Numbers」について、実務レベルでの検証と課題を掘り下げていきます。

Numbersの実力と限界:Excel互換はどこまで使えるか

基本操作は直感的だが関数に落とし穴

Numbersは、Appleらしい洗練されたUIとドラッグ&ドロップによる操作性が魅力です。

空白のキャンバスに自由に表やテキスト、図形を配置でき、複数の表を1シートに置ける構造は、Excelとは発想そのものが異なります。

ただし、この柔軟性はそのまま「構造の違い」に繋がり、Excel形式への変換時に意図しない形で表が分割されたり、位置がずれたりすることがあります。

また、行列の固定やセルのスタイル保持にも制限があるため、「そのまま出せばOK」という感覚では危険です。

「VLOOKUP」や「IF関数」の互換性は?

関数の互換性については、Numbersは主要な関数を一通り備えています。SUM、AVERAGE、COUNTIFなど基本的なものは問題ありません。

しかし、VLOOKUPやXLOOKUPといった「検索系関数」には差異があり、特にネストされた関数や動的配列などは非対応または変換時に壊れるリスクがあります。

たとえば、Excelで、、

- =IF(AND(A1>0,B1<5),VLOOKUP(C1,…),”なし”)

のような式を作成してNumbersで再現しようとすると、途中で構文エラーや値の不正解釈が起きることがあります。

変換の往復が必要な環境では、こうした非互換のリスクを事前に把握しておくことが不可欠です。

グラフ・表のズレはどの程度起きるのか

Numbersで作成したグラフは、視覚的に非常に美しく、レイアウトも柔軟です。

ただし、Excel形式で出力した際、以下のようなズレが発生しやすくなります:

- ラベルの位置がずれる

- 線グラフの凡例が消える/変わる

- セル内改行が崩れる

- 表が1つのシートにまとめられてしまう

このような変換ミスは、納品先で「開いたら見づらい」「再調整が必要」などの不満に直結します。

特に、図表を含む報告書や提案書をExcelで渡す必要がある場合、見た目の美しさではなく「相手の環境で崩れないこと」が優先されるという現実を認識すべきです。

想定される納品トラブル

ここまで、NumbersとExcelの互換性について、主に構造面や機能面の違いを見てきました。

では実際の業務でそれがどう表面化するのか? 以下は、ここまでの説明内容を踏まえたうえでの想定されるトラブル事例です。

あるフリーランス案件を想定してみましょう。

- クライアント:Windows+Office365利用

- 制作者:Mac+Numbers利用

- 資料内容:売上推移+分類別比較表

Numbersで資料を作成し、Excel形式でエクスポートして納品。ところが、クライアントからの反応は以下のようなものでした。

- 文字がはみ出て読めない

- 円グラフが意味不明になっている

- 項目ごとの罫線が全く反映されていない

このようなトラブルは、決して特殊なケースではありません。

数式や表の構造、レイアウトに互換性のズレがあるため、Numbersでの見え方とExcelでの見え方が一致しないのです。

修正のために、結局Office for Macを導入し、元データをExcelで再構築する羽目になる・・というのも、多くのMacユーザーが一度は通る“あるある”な対応策です。

このようなリスクを回避するには、Numbersからのエクスポート後に、変換ファイルを必ずOfficeで開いて事前確認するなど、変換後の精査を「前提のプロセス」として組み込んでおくことが欠かせません。

**

Numbersは、見た目の美しさや直感的な操作性という点では優れていますが、一方、ビジネスの現場で求められるのは「正確性と互換性」です。

その意味で、Numbers単体でビジネス実務を完結させるには、慎重な設計と変換チェックが不可欠です。

次章では、同様の視点から「Wordの代替となるか?」という問いをもとに、Pagesの実力と課題に踏み込んでいきます。

PagesでWord文書はどこまで代替できるか?

シンプルで美しいUIの功罪

Pagesは、Macらしい洗練されたインターフェースが際立つ文書作成アプリです。

テンプレートも美しく、直感的なレイアウト操作が可能で、初めて触れたユーザーでも即座に「映える資料」を作成できます。

しかしその一方で、「ビジネス実務で求められる細かな文書制御」には、Pagesの思想そのものが噛み合わない場面が多々あるのも事実です。

特に段組み、改ページ、目次の自動生成、脚注・注釈の運用など、Wordが備える高度な制御機能とはアプローチが大きく異なり、再現性に課題を残します。

フォント・段落・目次のズレ問題

Pagesで作成した文書をWord形式(.docx)に変換すると、以下のような問題が頻発します。

- 指定フォントがWindows環境に存在せず、全体の印象が変わる

- 段落間のスペースが広がる/詰まる

- 自動目次が「ただのテキスト」に変換される

- 図や写真の回り込みが崩れる

これは単なる見た目の問題ではありません。

たとえば、契約書や見積書などで1ページに収める必要がある書類が、勝手に2ページに渡ってしまうといった致命的なトラブルに発展することもあります。

複雑な段組・差し込み印刷には不向き

Wordには、請求書の自動作成や宛名の差し込み印刷など、事務作業を効率化する機能が多数存在します。

しかし、Pagesではこうした「業務処理型」の用途に向いた機能は乏しく、基本的に手作業の範囲を出ないのが現状です。

また、Wordが備えるスタイルの一括制御機能(見出し・本文・脚注などの統一調整)も、Pagesでは限定的。

テンプレートから外れた独自設計をするほど、再調整や手直しに手間がかかります。

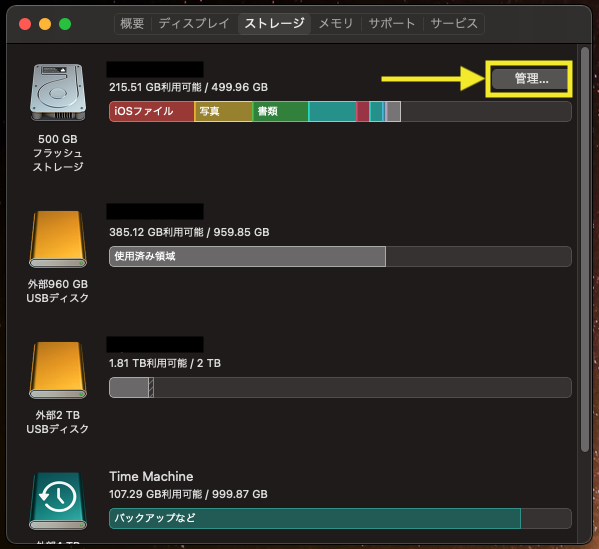

Word形式保存とPDF保存はどちらが正解?

Pagesは、Word形式(.docx)でのエクスポートに対応していますが、上記のようなズレが起きるリスクがあるため、外部納品にはPDF形式を併用するのが鉄則です。

以下のような運用が現実的です:

- Word形式で渡す場合:必ずWindows環境で開いて確認する

- 見た目重視の場合:PDFで渡す(編集不可前提)

- 修正を受ける場合:テンプレだけWord形式で共有し、内容は手動で入力

とくに「デザイン性を求められる報告書」や「文字位置が厳密な申請書類」などは、WordではなくPDFで渡すほうが無難です。

トラブル回避のテンプレ構築法

Pagesを使い続けたい場合、次のような対策が有効です

- Word納品を前提に最初からWord形式のレイアウトに寄せて作る

- 相手先のフォント環境を事前に把握する(例:ヒラギノ→MS明朝/MSゴシック)

- 改ページやインデントは見た目ではなく「正確な数値入力」で制御する

- 過去にトラブルが起きた書類は「変換後の再編集用テンプレ」として保存しておく

このように、「Pagesで作っても問題ない仕事」は確かに存在しますが、本格的な業務文書をやり取りする場合は、Pages単体では不足する機能があることを前提にした運用設計が不可欠です。

**

Pagesは「見た目の美しさ」と「作りやすさ」において優れたアプリですが、Wordとの完全互換を期待するのは誤りです。

特に、細かい書式設定が重視される実務文書では、変換のズレが信用問題に直結することもあるため、PDFでの納品やテンプレ設計の工夫が必要です。

次章では、Apple製アプリの中でも特に評価が分かれる「Keynote」について掘り下げていきます。

プレゼンテーション用途で強力な魅力を持つ一方、PPTXとの互換性で起きる問題も少なくありません。

KeynoteはPowerPointを超えられるか?

アニメーションと美しさは段違い

Keynoteが多くのMacユーザーに支持される理由は、その洗練されたデザイン性と直感的なアニメーション機能にあります。

スライドの遷移効果やオブジェクトの動き、文字の出現演出などは、PowerPointよりも視覚的に滑らかで、美しく感じられるケースが多いのが実感です。

特にプレゼン慣れしていないユーザーにとって、Keynoteのテンプレートは「何もしなくても美しい」設計になっており、短時間でクオリティの高いスライドを完成させられるのは明確な利点です。

しかし、それは「Keynoteのまま使う場合」に限るという前提での話です。

だがビジネス会議では「PPTXで出して」が現実

日本のビジネス現場では、プレゼンテーションのファイル形式にPPTX(PowerPoint形式)を要求されることが圧倒的に多いです。

社内会議、顧客説明、外部セミナー、ほとんどの場面で「Keynoteファイルをそのまま送る」ことはできません。

たとえスライドの内容が完成度の高いものであっても、「.key」形式は開けない環境が多く、受け取り手から「PPTXで再送してください」と依頼されるのが現実です。

この時点で変換作業によるリスクが発生します。

図版やフォントの崩れはどこで起こるか?

KeynoteからPowerPointへのエクスポートは、Appleが公式にサポートしており、基本的な構成は維持されます。

が、実際には次のような崩れがよく起きます:

- フォントが自動置換され、デザインが大きく変わる

- 図形がグループ化されていない状態になる

- アニメーションが無効化され、静的な表示になる

- 画像の位置や比率がわずかにズレる

- 表やチャートが再編集不能な「画像オブジェクト」になることがある

これらは、軽微に見えても「顧客の画面で違って見える」「印象が変わる」という点で致命的なトラブルを引き起こしかねません。

特にアニメーション依存型のプレゼンでは、変換後に「すべて静止スライドになった」という悲劇も起こりえます。

PowerPoint化する前提で作る方法とは

Keynoteで作成したスライドをPowerPoint形式で納品する必要があると分かっている場合、あらかじめ以下の対策を講じるのが現実的です:

- フォントは「Arial」「Times New Roman」など汎用フォントを使用

- 動きに依存せず静的な情報構成で完結させる

- グラフ・図表はKeynote内でなく画像化して貼り込む

- スライドサイズ(4:3か16:9)を事前に相手とすり合わせておく

- テキストボックスの位置やサイズを絶対値で調整しておく

また、変換後はPowerPointで必ず内容チェックと再修正を行い、「崩れたまま送ってしまう」リスクを回避すべきです。

スライド内容の完成度が高くても、形式上のトラブルで信頼を損ねるケースがあることを忘れてはなりません。

**

Keynoteは確かに、操作性・ビジュアル面・アニメーションにおいてPowerPointを凌ぐ部分があります。特に「Macでの完結」「自社内での使用」には非常に有効です。

しかし、

- PPTX形式での納品

- PowerPoint環境での再編集

- アニメーションの再現性

といった実務要求に直面したとき、Keynoteだけで完結させるのは困難であり、適切な変換戦略と再チェック体制が不可欠です。

次章では、こうした個別アプリの話を踏まえたうえで、2024〜2025年のiWork(Numbers/Pages/Keynote)全体の進化ポイントと、現在どこまでビジネス用途に対応してきているのかを総合的に見ていきます。

Numbers・Pages・Keynoteの進化ポイント(2024〜2025年版)

Numbers:関数アシストとリアルタイム共同作業の改善

2024年以降のNumbersでは、関数アシストの強化が目立ちます。

関数入力時に候補や構文をリアルタイムで提示する機能が進化し、エラーの回避や初心者の学習支援に役立つようになりました。

特にiPadやiPhoneとの連携強化が進み、複数デバイスでのスムーズな編集が可能になっています。

また、リアルタイム共同作業機能(iCloud経由)も改善され、複数人で同時編集する際の反映遅延が軽減。

これはGoogleスプレッドシートとの差を埋める一歩であり、チーム単位でのMac利用がしやすくなったと言えます。

ただし、依然としてXLOOKUPや高度なマクロ操作、ピボットテーブルの完全な互換は存在せず、「エンタープライズ用途には不十分」という現実も変わっていません。

Pages:AI校正支援機能と共同編集の強化

Pagesでは、Apple独自の機械学習を活用した文法・スタイルの提案機能が段階的に導入されつつあり、特に英語文書では自然言語処理によるリアルタイム添削支援が搭載され始めました(日本語対応は限定的)。

また、Numbersと同様にiCloudを使ったリアルタイム共同編集がスムーズになり、Word的な「コメント」「変更履歴」の機能も強化。

共有URLを通じてブラウザ編集が可能なため、相手がMacユーザーでなくても、ある程度のやりとりは成立します。

しかしながら、やはり高度な差し込み印刷やテンプレート自動生成、企業ロゴを組み込んだ統一フォーマットの大量生成といった用途にはまだ非対応。

機能面は向上しているが、業務フローの代替には至らないのが現状です。

Keynote:ライブビデオ機能とプレゼン共有の柔軟化

Keynoteでは、ライブビデオ挿入機能が拡張され、Web会議での利用や録画付きプレゼンテーションの作成がより柔軟になりました。

スライド内に自分の映像を埋め込めるため、セミナーや営業プレゼンで人の熱量を伝える表現が可能になります。

また、2025年版では、プレゼンのクラウド配信機能(SafariやChromeで視聴可能)も強化され、URL一つで誰でもスライドを閲覧できる手軽さが魅力です。

これはGoogleスライドのようなクラウドプレゼンテーション文化に対するAppleの回答とも言えます。

とはいえ、やはりPPTX互換は完全ではなく、「演出重視の社内使用」には向いていても、「資料共有前提の外部向けプレゼン」には制限が残ります。

Officeとの直接連携機能の現状(iCloud経由含む)

2024年以降、AppleはOfficeファイルとの読み書き互換性の改善に注力しており、特に以下の点で進化が見られます:

- Word/Excel/PowerPoint形式の読み込み速度向上

- エクスポート時のフォント補完処理の精度向上

- iCloud経由でOfficeファイルも編集可能(ブラウザベース)

とはいえ、根本的なレイアウト構造やレンダリングエンジンの違いがあるため、完璧な互換は依然として実現していません。

つまり、「互換性がある」としても常に見た目や動作を再確認する工程が必要であり、これは今後も変わらない前提として受け止める必要があります。

進化しても埋まらない「仕様の壁」はどこにあるか

iWorkの各アプリは、2024〜2025年にかけて確実に進化しています。

しかしその進化は、「Appleらしい快適さとデザイン性」を高める方向であり、「Microsoft Officeとの完全互換」という戦略ではないことは明確です。

そのため、以下のような場面では、今後も限界が表面化します:

- Office独自仕様のテンプレートを共有されたとき

- Windows上でしか動作しないマクロ/VBAが絡むとき

- 複数部門で統一フォーマットを求められる業務フロー

- 受け手側が古いOffice環境を使用している場合

つまり、iWorkが「Officeと同じことをするアプリ」になることはないという事実を前提に、それぞれの強みを見極めて使い分ける姿勢が重要です。

**

iWork(Numbers/Pages/Keynote)は、2024〜2025年にかけて実用性と共同作業性を高めつつあります。

とはいえ、完全なOffice互換ではなく、「Apple的世界観に沿った進化」に留まっており、ビジネス実務で使用するには工夫と割り切りが求められるのが実態です。

次章では、これまでの検証を踏まえ、Macユーザーがビジネス現場でiWorkを安全かつ効果的に使いこなすための5つの戦略を具体的に提示していきます。

実務でMac標準アプリを使いこなす5つの戦略

「Macで完結」は幻想?現実的な落としどころを探せ

Apple製アプリの美しさと使いやすさに惚れ込み、「全部Macでやりたい」と思うのは自然な感情ですが、現実のビジネス環境は、依然としてWindows+Officeが標準仕様です。

したがって、「完全にMac+iWorkで完結させる」ことに固執するのは、業務上のリスクになります。

むしろ重要なのは、どこまでならiWorkで対応でき、どこからがOfficeの領域なのかを冷静に見極めることです。

この線引きを明確にしたうえで、「iWorkを主体に、必要に応じてOfficeと併用する」という現実的な運用設計こそが、Macユーザーにとっての最適解となります。

Office for Macとの併用はどこまで有効か

幸い、現在はMicrosoftがOffice for Mac(Word/Excel/PowerPoint)を正式サポートしており、Apple Silicon対応も含めて安定性・速度ともに実用レベルに達しています。

つまり、NumbersやPagesで下書きを作成し、最終的な整形や確認をOffice for Macで行うという「分業スタイル」が現実的かつ有効です。

たとえば以下のような使い方が考えられます:

- 見積書:下書きはNumbers、仕上げはExcel for Mac

- 提案書:構成はKeynote、納品用PPTはPowerPointで調整

- 契約文書:起案はPages、提出前にWordでレイアウト確認

これは「最初からOfficeでやる」よりもMacの快適性を維持しつつ、互換トラブルも防げるバランスの良い運用方法です。

互換性チェック用に「変換前・後のWチェック」を習慣化

Mac標準アプリで作成したファイルを納品形式に変換する場合、必ず「受け手の視点で確認する」ステップを挟むことが肝心です。

これを怠ると、思わぬレイアウト崩れや関数エラーが起きて信用を落としかねません。

おすすめは、以下のようなWチェック運用です。

- 作成:Numbers/Pages/Keynoteで快適に作成

- 変換:Office形式(.xlsx/.docx/.pptx)でエクスポート

- 確認1:Office for Macで開いて異常がないか確認

- 確認2:可能であればWindows環境でも表示確認

このプロセスをルーチン化すれば、Macらしさとビジネス実務の両立が可能になります。

「PDF納品」「テンプレ逆設計」など現実的な防衛策

互換性に不安がある場合、そもそも編集可能な形式で渡さないという戦略も有効です。

特に「完成物としての提出」「体裁の維持が最優先」という場合は、PDF形式で納品するのが最も安全です。

また、よくあるトラブルとして「Wordで作られたテンプレをMacで再現しようとして崩れる」ことがありますが、これは逆に、最初からそのWordテンプレに合わせてPagesの文書を構成しておくことで回避できます。いわば「テンプレ逆設計」です。

つまり、以下のような選択肢を目的別に使い分けることが、賢い運用です。

- 編集のやりとりがある ⇒ Word/Excel併用

- 提出物としての体裁重視 ⇒ PDF出力

- 相手がMac/iCloud環境 ⇒ Pages/Numbers共有でも可

どうしてもOffice前提ならParallels/VM戦略も検討

どうしても「業務の大半がOffice前提」「取引先が独自マクロ・テンプレを使ってくる」といった状況であれば、いっそParallels DesktopやUTMでWindows環境をMac上に構築するという選択肢もあります。

Apple Silicon上で動作する仮想環境は驚くほど高速で、Macの操作性を維持したまま、Windows+Officeの完全環境を同時に扱えるのは大きな利点です。

この戦略を取る場合でも、「通常業務はiWork」「Officeは必要時のみ起動」といった分業スタイルが有効で、Macをメインに据えながらビジネス実務にフル対応することが可能になります。

**

Mac標準アプリでビジネス書類を扱うには、「自分はMacユーザーだから」という立場から一歩引き、相手の受け取り環境・業務要件を踏まえた使い分け戦略を持つことが不可欠です。

iWork単体では不十分でも、「Office for Mac」「PDF納品」「仮想環境」といった補助的ツールを使えば、Mac派としてのこだわりを保ちながら実務でも通用する仕事が可能になります。

次章では、これまでの章を総括し、MacユーザーはiWorkとどう付き合い、どう使いこなしていくべきか?という総合的な結論を提示していきます。

MacユーザーはNumbers・Pages・Keynoteとどう付き合うべきか?

「Macだけで完結したい」という理想は持っていいけれど

Macを使って仕事をする人にとって、Numbers・Pages・Keynoteは、見た目も操作性も申し分ないツールです。

Appleが提供する美しいテンプレート、シンプルな構成、そしてなによりMacとの親和性は、他のオフィススイートでは代替できない魅力があります。

しかし現実には、「この資料、Wordで送ってください」「Excelで再提出お願いします」「PPTX形式にしてください」という一言が、Macユーザーの理想をあっさりと打ち砕いてきたのではないでしょうか。

それでも、これはMacの非力さではなく、ビジネスの現場がWindowsとOfficeに最適化されているだけの話。

つまり、Macを使う以上、現場との接点の設計を丁寧に行えば、理想と現実は両立できるというのが本章の結論です。

「完璧な互換」は存在しない前提で動く

これまで各章で見てきたように、iWorkとOfficeの間には構造的な違いがあり、見た目・動作・機能面で完全な互換性を実現することはできません。

これは2025年現在でも変わっておらず、今後も劇的に改善される見込みは低いと考えるべきです。

したがって、Macユーザーが取るべき基本姿勢は、次の一点に集約されます。

- 「互換できること」ではなく、「どう使い分けるか」を考える。

つまり、Mac標準アプリを「自分にとって快適な制作ツール」として活かし、最終的な納品や共有はOfficeやPDF形式で対応する。

この棲み分けが自然にできるようになれば、ストレスなく業務を進めることができます。

無理せずツールを使い分けるという発想

たとえば、

- Numbersでざっくり表やグラフを設計し、仕上げだけExcelで行う。

- Pagesで構成を練り、提出前だけWordで整形する。

- Keynoteで魅せるスライドを作り、必要ならPPTXで再チェックする。

これは「妥協」ではありません。むしろ、Macの快適性とOfficeの互換性、両方の強みを取り入れるという高度な戦略です。

このような発想の転換ができれば、Macユーザーは「肩身の狭い異端者」ではなく、ツールを柔軟に使い分ける一段上の実務プレイヤーとして、むしろ優位に立てる場面すら出てくるはずです。

Macユーザーだからこそできる提案力もある

もう一つ見逃してはならないのは、Apple製アプリの「見せ方」への強さです。

たとえば、Keynoteの演出力はPowerPointを圧倒しており、動画や音声、ライブ要素を巧みに使えば、クライアントや社内の空気すら変える力を持っています。

また、Numbersの図表の美しさ、Pagesのタイポグラフィ設計などは、「どうせ見積書でしょ」と思われている書類にすら、魅せる情報としての付加価値を加えられます。

つまり、MacユーザーがMacらしさを押し出すことで、「この人はちょっと違う」と思わせる印象戦略も十分可能だということです。

まとめ:Macユーザーが「仕事で困らない」ために覚えておくべき7つのポイント

Macユーザーがビジネスの現場でNumbers、Pages、Keynoteを活用するうえで、この記事ではさまざまな課題と解決策を見てきました。

最後にもう一度、実務において本当に押さえておくべき要点を7つに整理しておきます。

- 「Macだけで完結」はリスクが高い

たとえ操作に慣れていても、相手の環境がWindows+Officeである限り、iWorkアプリで作ったままのファイルをそのまま渡すのは危険です。納品や共有の時点では、変換後の見え方を基準に判断を。 - Numbersは軽い表計算なら実用範囲だが関数とレイアウトに注意

簡単な計算や見積書レベルなら問題なく対応できます。

ただしVLOOKUPや複雑なネスト関数、グラフ配置などは変換崩れの温床。PDF出力やレイアウト固定が有効な対策に。 - Pagesはデザイン文書に強いが、実務文書ではWordとは別物

フォント崩れや段落ズレ、目次機能の非互換は要注意。正式文書はPDFでの提出が安心です。

見た目は美しくても、印刷や共有における「実用性」を見極めることが大切。 - Keynoteは魅せる力が強いがPPTX変換後の確認は必須

アニメーション・デザイン性は優秀。けれども、納品や共有にはPPTX形式を求められる現実があります。動き重視の資料ほど、事前の変換チェックが欠かせません。 - iWorkは確かに進化したが壁は残っている

リアルタイム共同作業やAI補助など、Apple独自の進化も進んでいます。

しかしOfficeとの構造的な非互換は依然として存在。その事実を知ったうえで、用途を選ぶ姿勢が求められます。 - 作成と納品を分けて考えるべき

iWorkで下書きや設計を行い、仕上げや納品はOffice for Mac、またはPDF形式で対応。Macの快適性と、Officeの互換性を分業させるという視点が重要です。 - 使いこなすとは使い分けること

Numbers・Pages・Keynoteは「万能な代替ツール」ではありません。

しかし、使い分けさえできれば、ビジネスでもMacを主力として使える。大切なのは「自分がどこで何を求められているか」を理解し、それに応じたツール選択ができることです。

Officeを最初から使えばよいのでは?

その意見がもっともであることは、十分理解しています。

けれど、MacユーザーにとってiWorkは、直感的で心地よく、創造的な作業を支えてくれる道具として、日々の仕事に欠かせない存在なのです。

たしかにiWorkとOfficeの間には、構造的な違いと互換性の壁がありますが、それはiWorkの欠点ではなく、「前提が異なる別の道具」であるというだけの話です。

だからこそ必要なのは、iWorkをどう使いこなしどう相手に届けるかという視点です。

本記事は、単にトラブルを避けるマニュアルではなく、iWorkを主軸に据えながらも、現場と折り合いをつけていく・・その柔軟な戦略を提示するための提案です。

「無理筋」と言われれば、そうかもしれませんが・・・