- 「意味がわからない」がなぜ多く発せられるのか・・構造的な要因。

- その頻発がもたらす具体的な弊害・・コミュニケーションの齟齬、信頼・モチベーションの低下、生産性の損失。

- 説明者・聞き手・組織それぞれがとれる具体的行動とルール・・前提共有・表現の明瞭化・心理的安全性の醸成など。

目 次

はじめに

なぜ「意味がわからない」が耳につくのか

会議でも日常会話でも、「意味がわからない」という一言で議論が止まる場面が珍しくありません。これは個人の資質だけでは説明しきれない現象です。

まず、職場の空気として「間違ってもいいから質問してよい」と皆が確信できる状態(心理的安全性)が充分でないと、説明する側も受け手も具体的な問い直しや補足に踏み込めず、結果として乱暴な総括語として「意味がわからない」が出やすくなります。

心理的安全性は、エイミー・エドモンドソンが提唱した概念で、対人リスクをとっても罰せられないという共有信念がチームにある状態を指します。これが低いと、質問や異論が抑制され、建設的なやり取りが途絶します。

日本語会話の特徴が「意味がわからない」と言わせる

次に、日本語の談話文化が、この現象を後押しする側面があります。

日本語は相手への配慮、婉曲な表現、主語や結論の省略を当然とするスタイルが根付いており、「察し」や「場の空気」に頼ることが多いものです。

そうした言い回しの中では、説明者が前提や定義を省略することがあり、聞く側はどこで何が不明なのかを掴みにくくなります。

さらに、ビジネスの現場では、「意味がわからない」が反応としてパターン化する傾向があります。

背景や前提が長く語られ、結論や指示が最後になる話し方が続くと、聞き手は自分が理解できていないと感じやすくなります。

その不安から、話の途中で確認をせず、「意味がわからない」という言葉がとりあえずの返答として使われがちになるのです。

本記事の目的と読みどころ

本記事は、この「意味がわからない」頻発という現象を、感情論ではなく構造として捉え直します。

具体的には、どの場面で起きやすいのか、なぜ起きるのかを分析し、個人・組織・言語文化の三層で原因と影響を描きます。

そのうえで、話し手側/聞き手側それぞれが今日から実践できる代替表現と手順、そして組織として育てたいルールや教育設計まで提言します。

背景には、心理的安全性の確保、談話の明確化(定義・前提・結論の順序)、そして曖昧表現の利点は残しつつも重要局面では具体化へ切り替えるという構想があります。

現象の実態:どのような場面で「意味がわからない」が連発されているか

ビジネス会議・報告・打ち合わせの場面

この言葉が最もよく発せられるのが、「報告」「指示」「提案」の場での説明時です。

たとえば、プロジェクトの目的、進捗、今後の方向性などを報告する立場の人が、抽象度の高い概念を先に話し、具体的な数字や事例に入るのが遅い場合。

あるいは専門用語や業界固有の言葉が前提共有なしに使われることが多く、参加者の一部が「前提を知らない」ため、「結局何を言いたいのかわからない」という印象に至ります。

また、部下や若手が上司に報告する際、「自分が伝えておきたいこと」は頭の中では明確でも、構成を練らずに話し始めてしまうため、結果的に「で、結論は何ですか?」と問い返されることが多い。

これが重なることで、「意味がわからない」が定型句のように使われるようになります。

上司・部下間のコミュニケーション

指示を出す側が「こんな感じで進めておいて」「例を挙げればわかると思う」「適当に調整して」といった表現を使うことがあります。

こうした「ざっくりした指示」「裁量を持たせると見せかけて具体性を欠くコミュニケーション」が、受け手にとって「どこまで期待されているのか」「何をもって成功か」をわかりにくくします。

また、部下が報告する際に「ここがわからない」と言いたくても、上司の反応が怖かったり、「忙しいから」の一言で流されたりすると、あえて曖昧なまま受け流す習慣が生まれ、後で「意味がわからない」と言われる場面が増えていきます。

教育現場・講義・研修の場面

学校や研修の場でも、「先生や講師が講義を進めすぎて、基礎・前提・背景を省略する」ことがあります。

受講者がその分野の素養によって理解度がバラバラであるにもかかわらず、講義の速度や内容が「平均者」を想定した形で進むと、理解のボトルネックが生じます。

さらに、質問しにくい空気、質問をしたら「授業の進行を止めてしまう」という遠慮の感情が受講者にあると、「わからないがわからない部分がどこかもわからない」つまり「意味がわからない」状態に陥ることがあります。

日常会話・SNS・カジュアルなやりとりでの使われ方

家庭・友人・SNS等の軽い場で、「意味がわからない」が気軽に飛び出すケースも増えています。理由としては、

- 話の前提を共有していないまま会話が進むこと

- 会話の相手が「忙しい」「長く説明するのは面倒」と感じる場面が多いため、省略や語尾あいまい表現で済ませようとする

- SNSでは文字だけで伝えるため微妙なニュアンス・背景が抜け落ちやすく、「これどういう意味?」「意味がわからない」と反応されやすい

このような場面では、「意味がわからない」がむしろ会話のスパイス(驚き・違和感を共有するリアクション)として機能する場面もあり、必ずしも悪いことだけではないという側面もあります。

「意味がわからない」が頻発する原因を分析する

現象の実態を描いたところで、「なぜこの言葉がこれほど頻繁に出てしまうのか」を掘り下げます。

ここには個人レベルだけでなく、組織や文化・言語の側面が絡み合っています。あなたが「そうそう、それ!」と思う部分と、「いや、それは違うのでは?」と思う部分を交互に提示しながら進めます。

説明者側の要因

説明者がわかりやすく伝えられない状況には、以下のようなものがあります。

- 前提確認の省略

説明を始める際に、相手がその前段階でどんな知識をもっているかを確認しないこと。これは説明下手の大きな要因です。相手がどこまで知っているかを想定だけで話すと、多くの受け手が「意味がわからない」と混乱します。 - 抽象的/専門的な語彙の多用

専門用語・業界用語・略語・カタカナ言葉などを、前提共有なしに使うと、受け手側が「意味がわからない」となります。知識を持っている側が「当然知っているだろう」と思い込むことも、誤解を生みます。 - 情報の整理がされていない説明構造

論点がどこか定まっていない、結論よりも背景や例が先行しすぎて要点が見えにくい、指示語・抽象語・省略が多いといった説明は、「意味がわからない」を引き出す典型です。

聞き手側の理解の壁

説明される側にも、「意味がわからない」になる要因があります。これを無視すると「説明が悪いだけ」で終わってしまいます。

- 知識や経験の差

説明者が持っている前提知識(専門性・慣れなど)と聞き手のそれが大きく異なると、説明のどこかで理解が途切れます。知識のギャップはそのまま「意味がわからない」につながることが多い。 - 質問しにくい心理的状況

聞き手が「こんなこと聞いたらバカだと思われたらどうしよう」「上司/先生が忙しそうだ」と感じると、疑問をそのままにしてしまう。この、わからないがわからないまま、という状態が続くと、「意味がわからない」が反応として出やすくなります. - 言葉の処理負荷/話の速さ

長い説明、専門語の多用、論点の脱線などで理解が追いつかないと、頭が「整理できていない」という状態になります。この状態では詳細を拾えず、「結局何を言いたかったのか」がぼやけて「意味がわからない」という反応がでます。

社会・文化的・言語的背景

個人同士の問題だけでなく、日本という社会・言語文化の構造も、「意味がわからない」が頻発する土壌を育てています。

- 暗黙の了解と「察しの文化」

「言わなくてもわかる」「前もって説明しなくてもいい」という暗黙の前提が、コミュニケーションの基盤にあること。これが成り立たない人や新しい状況では、認識ずれが起きやすく、「意味がわからない」が発言される原因になります。 - 共通認識の欠如(共通言語・共通前提の不足)

部署間・世代間・専門分野間で「当たり前」が異なる。言葉やルールも暗黙だったり文書化されていなかったりすると、それぞれの理解の基盤が揺らぎ、「意味がわからない」となります。 - 組織文化や教育の影響

質問をすることをためらう風土、疑問を持つことを挑戦や非礼とみなす雰囲気があると、聞き手側が黙る・受け身になる。「説明する側はこうあるべき」という教育も、論理構造や説明技術よりも「結果を出す」「あいまいでも許される」曖昧さに耐える能力を高める方向で行われがちです。

言語的・表現上の要因

「意味がわからない」が出やすい言葉づかいや構造に関して、言語/表現のレベルで具体的な要因があります。

- 抽象語・曖昧語句の多用

「このくらい/ああいう感じ/適当に」など具体性の低い表現は、受け手に解釈の幅を与えてしまい、どの解釈が意図かを把握できない原因になり「意味がわからない」結果となります。 - 指示語・代名詞の過剰使用

「これ」「それ」「あれ」「ところ」などの指示語が多いと、どの「これ」かがわからないという混乱を招き、結局「意味がわからない」こととなります。 - 結論の提示が遅い/要点が曖昧

前提・背景から長く続き、本題や結論がいつ来るかわからない構造は、聞き手の集中を削ぎ、内容を追う意欲をそぎ、結果的に「意味がわからない」ということになります。

どうすればこの現象を減らせるか

「意味がわからない」が頻発する構造的な原因を明らかにしてきました。

しかしこの現象を放置すると、社会や組織の学習能力が低下し、生産性や意思決定力が損なわれることが、心理的安全性に関する研究で実証されています(例:心理的安全性が低いチームはアイデアや懸念を共有できず、ミスが繰り返されがちである)。

だからこそ、ここからは「今すぐできること」と「組織や文化を長期的に変えること」の両面から、実践可能な改善策を提案します。

話し手がとるべき具体的行動

話し手側が意識を変えることで、聞き手の「意味がわからない」を大幅に減らせます。

- 結論を先に示す(BLUF型)

報告・提案・指示などの冒頭で「何を言いたいか/何を決めたいか」を明確に述べる。これにより聞き手が話のゴールを把握でき、後の内容を整理しやすくなります。BLUFの方式が有効。

BLUF(Bottom Line Up Front)とは

BLUFとは「最重要事項を先に述べる」伝え方の方式で、特に軍などで用いられてきた。文章や対話の冒頭ですぐに結論・要点・依頼事項を示すことで、聞き手が全体の目的を最初に把握でき、その後の説明や背景を理解しやすくする。伝えたいことが何かがはっきりしていない説明や、後出しで結論が提示される構成よりも、理解と意思決定が速くなるという利点がある。 - 前提共有を怠らない

相手が持っている前提知識を確認する。「この前の説明は聞きましたか?」「〜についてどれぐらいご存知ですか?」といった一言を入れるだけで理解度が大きく変わる。 - 語彙の選び方を丁寧にする

専門用語・略語・抽象語を使うなら、言い換え・定義・具体例を必ず付け加える。たとえば「このKPI」というなら「売上成長率を測る指標で、月次で見ており・・」というように。 - 情報構造を整理する

話の流れを「背景 → 課題 → 解決策 → 次のステップ」の順に明示する。各段落/各セクションがどんな役割を持つかを意識する。聞き手が「なんでこの話が出てくるのか」「結局何をすればいいのか」が追いやすくなるようにする。 - 具体例・事例を使う

抽象的な概念だけだと理解が難しい。身近な例、成功失敗の具体的なケース、図やグラフを交えるなど、体感できる要素を入れるとよい。 - 聞き手からのフィードバックを促す

説明後に「ここはわかりましたか?どこが曖昧でしたか?」と尋ねる。聞き手に「わからない部分」を具体的に述べてもらうことを奨励する。遠慮のある空気があれば、それを解消する場を作る。

聞き手ができること

聞き手にも工夫の余地があります。聞く姿勢・対応の仕方を変えることで「意味がわからない」の反発的な使い方を減らし、建設的な理解へ促せます。

- 積極的に質問する

わからないと思ったら遠慮せずに、「具体的には?」など具体を問いただす。何が原因で理解が止まっているのかを自分で整理して言葉にする。 - メモを取りながら聞く

聞きながらどこで理解がつまづいたかをメモする。後で尋ねやすくなるし、自分の理解を追いやすくなる。 - 前提を自分から伝える

「この分野は初めてなので」「あまり経験がないので詳しくお願いします」と伝える。こうすることで説明者が説明の深さ・速さを調整できる。 - 受け取る側の態度を改める

聞く姿勢を整える(集中・余計な先入観を排除する)、話の流れを遮らない、非言語的な反応(うなずき等)で興味を示す。

組織・教育・文化についての提言

個人の改善だけでなく、組織文化や教育制度を変えることも大切です。長期的な改善にはこちらが鍵になります。

- 説明・報告のルールを制度化する

報告書やプレゼンのフォーマットを統一し、「結論→理由→アクション」の順をルールにする。報告メモのひな形を作るなど。 - 説明力・伝え方の研修を導入

プレゼンテーション技術、ロジック構築・話の組み立て方、聞き取りやすく話す技術などを体系的に学ぶ場を設ける。 - 心理的安全性を育む文化の醸成

わからないことを言っても否定されない環境をつくる。上司や講師が「質問歓迎」「理解を確認することは大切」という姿勢を明示する。 - 共通前提・共通言語の明文化

部署・組織で共有する用語集、略語・専門語の定義をまとめておく。社内共有資料やマニュアルで、どの言い方が通用するかを決めておく。 - 会議・打ち合わせ設計の見直し

アジェンダを事前配布して「聞き手が予習できる時間をとる」。資料をわかりやすくする(図表・要約スライドなど)。話し手・進行役が「中盤で要点を整理する時間」を入れるなど。

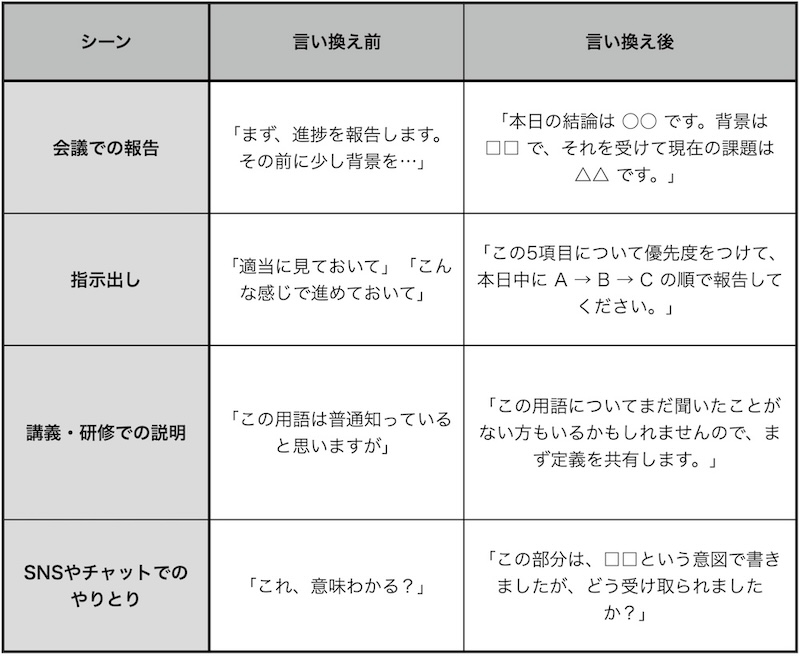

実践例・言い換えの工夫

改善策を日々の場面で使いやすい形でまとめておきます。

話し手・聞き手の目指すべき理想のディテール

これまで現実の問題点と改善策を整理してきました。

ここでは、理想像を明示するとともに、話し手と聞き手のあり方を考え、実践可能な部分とそうではない部分を切り分けてみます。

話し手の理想スタイル

話し手として以下のようなスタイルを身につけられれば、「意味がわからない」を言われる頻度は激減します。

- 会話や報告を始める前に「今日の結論と目的」を短く先に言う。聞き手に「この話はどこに向かっているのか」をつかませる。

- 背景や前提を説明する際、「自分が何を知っている前提で話しているか」を明示する。聞き手がその知識を持っていない可能性を常に念頭に置く。

- 用語、略語、業界固有の言葉を使うなら、簡単な定義や例えを含める。抽象を具体で裏付ける。

- 長くなりすぎず、段落ごとあるいはセクションごとに要点を整理し、聞き手が「ここが肝だ」「今この話のどこか」を見失わない構造を保つ。

- 質問を歓迎する姿勢を明らかにし、説明の合間・終わりに「ここわかりますか」「補足必要なところありますか」と問いかける。

聞き手の理想スタイル

聞き手は以下について気をつければ、話し手との齟齬を減らしつつ、コミュニケーションの質が上がります。

- 自分の理解の前提を明らかに持つ。「この点は前から知っていた」「この用語は初めて聞く」などを自分でも把握しておく。

- わからないと感じたら、できるだけ速やかに、具体的に質問する。「何が」「どの言葉/どの論理/どの順序」でわからなかったか」を明らかに伝える。

- 相手の説明がどのように構造化されているかを聞く。結論・背景・課題・対策の順になっているか、話の流れが見えるかを意識する。

- 難しい言葉や抽象語が出たとき、能動的に「この言葉の意味をこう理解していいですか?」など確認する。

- 相手が話している間、誤解が起きそうな部分を予測し、自分の頭の中で整理する。必要ならメモを取り、あとで再照会できるようにする。

理想の組織・文化

個人の努力だけでは限界があります。組織文化が変わることで、全体として「意味がわからない」が少ないコミュニケーション環境をつくれます。

- リーダーやマネージャーがまず「意味がわからないと言っていい」「誤解を認めて訂正することが大切」というメッセージを発する。心理的安全性を上層部から可視化すること。(日本企業で心理的安全性をミッションの一つに掲げた事例が成果をあげている、という報告がある)

- 社内で共通のコミュニケーション規範を設ける:例えば報告のひな型、用語集、略語の定義書など。「誰が聞いてもある程度意味が通じる言葉」が共有されていること。

- 会議・ミーティングの設計を見直す:アジェンダを事前配布し、聞き手が準備できるようにする。話し手に中間要約や確認の時間を入れる。たとえば会議の途中で「ここまでで疑問ありますか?」を設ける。

- 研修制度を組み込み、説明技術を磨く場を定期的に設ける。説明構造・話し方・語彙・抽象との具体のバランスなどをワークショップ形式で練習する。

- 組織的なフィードバックループを持つ:報告やプレゼンを受けた後、「聞き手にとってわかりにくかった点」を収集・共有し改善につなげる。成功例や改善例を見える形で社内に共有する。

結論と未来への視点

ここまで、「意味がわからない」が多発する現状、その原因、具体的な改善策、そして理想のコミュニケーションのあり方を見てきました。

最後に、この流れを踏まえて結論を整理し、未来の展望を描いておきます。

変化は可能であり且つ必要である

「意味がわからない」の連発は、話し手だけの問題ではなく、聞き手・組織文化・言語習慣など多くの要素が絡んだ構造現象です。

しかし、それはどうしようもないものではありません。改善策は具体性を持たせることが肝要で、個人・小規模なチーム・組織全体といった様々な単位で意識し取り組む必要があります。」

- 話し手だけではなく聞き手にも責任があり、相互作用の中で「意味がわからない」を減らす努力が大切

- 組織としての制度や文化が伴わなければ、個人の改善努力は限定的になりがち。しかし制度があれば持続可能な改善が可能。

- 「意味がわからない」が発言されにくい環境とは、すでに信頼・効率・モチベーションがある組織特徴を備えている状態を指す。こうした環境では、情報や指示が明確であり、メンバー間で共感が生まれ、全員が発言や討議に参加できる雰囲気がある。そして、そのようなコミュニケーションのあり方が、会議の決定速度を上げ、生産性やチームワークの満足度を高める基盤となる。

未来への方向性

今後、未来のコミュニケーションに関する動向と、それが「意味がわからない」を減らす上でどう関与しそうかを見ておきます。

- 心理的安全性の重視拡大

最近、日本でも心理的安全性を経営やマネジメントの柱に据える企業が増えている。MS&AD Insurance や Coca-Cola Japan の例から、ミスがあっても非難されず学びの機会と捉えられる風土は、聞き手が「わからない」ことを言いやすくしている。 - 「共感」と「存在感」の改善を求める風潮

通信技術やリモートワークの普及で「そこにいない相手/離れた場」でのやりとりが増える中で、やりとりの質を重視する動きがある。非言語情報や感情的なつながりを重視するコミュニケーションデザインが今後重要になっていくだろう。 - ウェルビーイング重視と多様な働き方の推進

個人の心と体の健康・働き方の柔軟性が注目される時代。ストレスや過重負荷を減らすこと、メンタルの健全性を保つことが、説明を聞く集中力や意欲にも関わってくる。コミュニケーションの不明瞭さがストレスになるなら、それを軽減することが組織のウェルビーイングにも資することになる。 - 技術の進化とコミュニケーション環境の変化

オンライン/ハイブリッド会議・チャットツール・文書共有ツール・コミュニケーション支援AIなど、技術はますます重要な役割を持つ。技術を単なる手段でなく、「明瞭性を助けるもの」として設計し使いこなすべき。例えば資料の視覚化、要点抽出ツール、実践的な定義共有ツールなど。

あなたにできる第一歩

この記事のまとめとして、あなたが今日から実践できるアクション案を以下に示します。

- 次の報告や説明のときに「結論先出し」を自分で実践してみる。

- 自分が聞き手になる場で、「どの言葉がわからなかったか」を後で自己振り返りしてみる。

- 少人数のチームで、小さな改善の約束をする(例:会議の冒頭で要点を一言、資料は前日配布、異文化や世代の違いを話す時間を設ける等)。

- 職場で「わからないことを言ってもいい」というムードを作るため、自分自身が話す側/聞く側としてオープンになる。