目 次

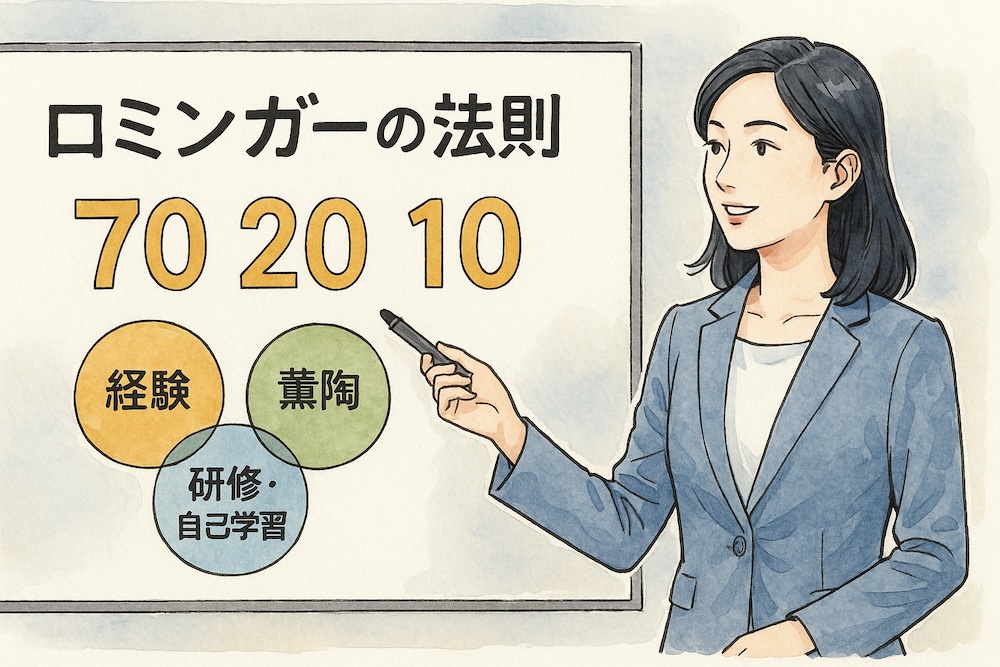

ロミンガーの法則とは:70:20:10モデルの基本と成り立ち

経験から7割、人から2割、研修から1割

ロミンガーの法則は、人材育成の分野で広く知られる「70:20:10モデル」を指します。

これは、人が仕事を通じて成長する割合は

- 業務経験70%

- 他者からの学び20%

- 研修や学習10%

であるという考え方です。

つまり、研修やセミナーといった形式的な学習よりも、実際の仕事経験や上司・同僚からのフィードバックが大きな成長要因になる、という実務的な示唆を含んでいます。

誰が提唱したのか?

この法則は、アメリカの人材開発の研究者であるマイケル・ロムバルドとロバート・アイチンガーが中心となって1980年代に提唱しました。

二人は「ロミンガー・グループ」というコンサルティング会社を設立し、リーダーシップ開発の研究を進める中で、この比率をモデル化しました。

もともとは大規模な経営者調査や管理職のキャリア分析に基づいており、「成功するリーダーはどのように成長してきたか」を数値化したものです。

なぜ注目されたのか?

このシンプルな比率は、企業の人材育成に強いインパクトを与えました。それまでの研修中心の教育から、

- 現場の経験をどう積ませるか?

- メンターや上司の関わりをどう設計するか?

へと、重点が移ったのです。特に日本企業ではOJTを重視する文化があるため、「ロミンガーの法則」はその根拠づけとして広まりました。

ただし「万能ルール」ではない

ここで注意したいのは、70:20:10という比率は絶対的な法則ではなく、傾向を示したモデルにすぎないという点です。

業種・職種・個人の学習スタイルによってバランスは変わります。したがって、このモデルは「学習設計の出発点」として理解するのが正しく、固定的な数字として縛られる必要はありません。

数値の根拠はどこまで本当か:主要な批判と誤用パターン

調査に基づくが科学的な裏付けは弱い

ロミンガーの法則は、1980年代に経営者や管理職への調査をもとにまとめられたモデルです。

成長の要因を振り返ってもらい、その比率を平均化したところ、

- 七割が経験

- 二割が人からの学び

- 一割が研修

という数値が導き出されました。しかし、この比率は大規模な統計的実験から導かれたわけではありません。

研究のサンプル数や調査方法に限界があり、再現性を伴った厳密なデータとは言いがたい点が指摘されています。

比率が独り歩きしてしまう危険性

シンプルで覚えやすい数字であるがゆえに、七二一の比率が絶対的なものとして扱われやすいという問題もあります。

本来は傾向を示すにすぎないのに、実務の現場では「研修は一割だから予算を削ってもよい」といった誤った判断につながることがあります。

あるいは「経験で七割学べるのだから、とにかく現場に放り込めばよい」という短絡的な運用も散見されます。

職種や状況によって変わる最適比率

例えば新入社員や若手の段階では、体系的な基礎研修が重要になるため、一割以上の比率で研修を充てる必要が出てきます。

研究職や専門職では学術的な学習や継続教育が欠かせず、経験だけでは不十分です。

一方で、営業や管理職のように現場での判断力や人との関わりが中心になる職種では、経験と人からの学びが大きな比率を占めやすいといえます。

つまり、比率は固定的な数ではなく、環境やキャリア段階によって大きく変動するものです。

学習設計の視点で捉えることが重要

批判や誤用を踏まえると、ロミンガーの法則を学習理論のように扱うのは不適切です。

むしろ、人が学ぶときにどのような要素が関わっているかを理解し、企業や個人が学習設計をするときの指針として利用するのが正しいといえます。

七二一の数字はあくまで目安であり、育成施策の比率を固定するものではないことを常に意識する必要があります。

七割の経験学習を質で高める

経験は放置すれば学びにならない

ロミンガーの法則で最も大きな割合を占めるのが、日々の業務経験です。しかし、ただ現場に身を置くだけでは十分な成長は得られません。

経験を意識化し、振り返りや挑戦を伴ってはじめて学習効果が高まります。つまり、七割という数値は「経験の量」ではなく「経験の質」を意味すると理解することが重要です。

タフアサインで挑戦機会を設計する

経験を通じて成長するためには、本人にとって負荷の高い課題や未知の状況に取り組む機会が欠かせず、これをタフアサインと呼びます。

新規プロジェクトの立ち上げ、異なる部署との連携、海外との共同作業など、従来の延長線では得られない挑戦が人を伸ばします。

企業には、社員を安全圏にとどめるのではなく、適切なサポートを前提に難度の高い業務を任せる姿勢が求められます。

振り返りで学びを定着させる

経験を積んでも、振り返りをしなければ学習は定着しません。

- 日報や週次のレビュー

- 上司との1on1

- 同僚との対話

等を通じて「何を学んだのか」「次はどう活かすか」を明確に言語化することが重要です。

特に短いサイクルで振り返る仕組みを組み込むことで、経験が単なる消費で終わらず成長資産に変わります。

評価と連動させることで学習意欲を強化する

経験学習を形骸化させないためには、評価制度との連動も有効です。

挑戦した行動や失敗からの学びを評価する仕組みを整えることで、社員は安心して挑戦できます。また、学習したことを成果に結びつける意識が強まり、経験の質がさらに高まります。

二割の薫陶を仕組みにする

人から学ぶ二割の意味

ロミンガーの法則における二割は、上司や先輩、同僚といった他者からの学びを指します。これは単なる助言や指示ではなく、日々のやり取りを通して得られる気づきや視点の変化を含みます。

経験が「実地の舞台」だとすれば、薫陶は「方向づけの灯台」です。

経験だけでは気づけない盲点を、他者のフィードバックや指導が補うことで学習のスピードは大きく加速します。

1on1で成長の方向性を明確にする

定期的な1on1は、経験から得た学びを整理し、次の行動に活かす機会になります。

単なる業務報告にとどめず、本人の挑戦や悩みに耳を傾け、建設的なフィードバックを返すことが重要です。

これにより、経験が漫然と消費されるのを防ぎ、学びが定着します。

メンタリングで長期的な成長を支える

直属の上司だけでなく、異なる部署や先輩がメンターとして関わることで、キャリアの幅広い視点が得られます。

メンタリング制度は、本人の可能性を引き出すと同時に、組織全体の知を循環させる仕組みとしても機能します。

フィードバック文化を組織に根付かせる

薫陶を一部の施策に限定すると、その効果は限定的になってしまう可能性があります。

日常的に上司や同僚が互いにフィードバックをし合う文化を作ることが、二割を確実に活かすための鍵です。

小さな成功を認める、改善点を率直に伝える、質問を歓迎する。こうした習慣が積み重なることで、薫陶は制度から文化へと深化します。

日本でのメンター流行の実態

日本では一時期「メンター制度」が盛んに取り入れられましたが、実際には形骸化する例も多く、相談役の肩書きだけが残るケースが少なくありません。

セミナーでも「メンターがいれば人は育つ」と強調されましたが、現場では十分に機能していないのが実情です。

本当に大切なこと

重要なのは肩書きではなく、信頼に基づいた対話と継続性です。

メンターの資質も大事だが、それと同時に、相手の経験を引き出し、学びを意味づけられる関係性を築くことが非常に大切です。

制度を真似るのではなく、中身を育てる姿勢こそが日本の企業には必要です。

一割の研修と自己学習を軽視しない

研修や学習は「土台」を築く

ロミンガーの法則において研修や自己学習は一割とされています。この数字を理由に、研修を軽んじる傾向が一部にありますが、それは誤解です。

研修は、知識の体系化や基礎スキルの習得といった「土台」を提供します。土台がなければ、経験やフィードバックから得られる学びも断片的になり、成長の速度は鈍化します。

経験や薫陶をつなぐ接着剤としての役割

研修で得た理論や枠組みがあるからこそ、経験やフィードバックの意味づけが可能になります。

例えば、営業研修で顧客心理の基本を学んでいれば、実際の商談での出来事をより深く解釈できます。

また、マネジメント理論を理解していれば、上司からの助言の背景が明確になり、次の行動につなげやすくなります。

研修や学習は、経験学習と薫陶を有機的に結びつける接着剤のような存在です。

eラーニングと実務接続の工夫

現代ではオンライン学習やeラーニングが普及し、学びやすい環境が整っていますが、ただ受講するだけでは効果は限定的です。

事前に学ぶテーマを実務と関連づけたり、学習後に職場で振り返りを行うことで、研修内容が現場に根づきます。

また、マイクロラーニングのように短時間で学べる形式を取り入れると、日常業務と両立しやすくなります。

自律的な学びの姿勢をどう支えるか

自己学習を「個人任せ」にすると、意欲や時間に関して大きな格差が生まれます。

企業としては学習環境を整えるだけでなく、学んだことを評価やキャリアに反映させる仕組みを用意することが重要です。

学習の成果が仕事に還元されると実感できれば、社員は自然と自律的に学び続けるようになります。

日本の人材育成との相性:経産省ガイドライン・人的資本経営との関係

日本企業が抱える課題とロミンガーの法則

日本企業はもともとOJTを重視してきました。そのため七割を占める経験学習との親和性は高いといえます。

しかし現実には、単なる「現場任せ」や「放置OJT」に陥りやすく、必ずしも、成長の質が保証されないという問題があります。

経験を積ませること自体は行われているものの、振り返りやフィードバックが不足し、学びとして定着しにくいという構造的な課題を抱えているのです。

経産省「未来人材ビジョン」との接点

経済産業省が公表した「未来人材ビジョン」では、イノベーション人材の育成に向けて、経験の質を高めるタフアサインや、キャリア自律を促す仕組みが強調されています。

これはまさにロミンガーの法則の七割と二割を意識した取り組みです。

制度的に研修を増やすだけではなく、挑戦的な経験をどう設計し、そこにメンターや上司の関与を組み込むかが重視されている点で、方向性は一致しています。

人的資本経営の観点からの意義

近年、日本でも「人的資本の情報開示」が義務化され、企業は人材育成の取り組みや成果を対外的に示す必要が出てきました。

ここでロミンガーの法則は、単なる教育投資の比率を説明する道具ではなく、経験・薫陶・研修をどのように設計し、人材を成長させているかを語る枠組みとして役立ちます。

比率を鵜呑みにするのではなく、どう組み合わせ、どう質を担保しているかを開示することが、投資家や社会からの評価につながります。

日本的文脈での注意点

日本の場合、長時間労働や属人的な指導文化が残る中で、七割の経験を「ただ現場で耐えること」と誤解しやすい点に注意が必要です。

制度を形だけ導入するのではなく、経験を振り返る機会を組織的に提供し、人から学ぶ文化を意図的に育てることが不可欠です。

また、一割を占める研修や自己学習が日本では軽視されがちですが、キャリア自律の時代には自ら学ぶ姿勢を支援する施策も欠かせません。

職種やキャリア段階での最適比率

一律では通用しない七二一

ロミンガーの法則の七二一という比率は、学びの傾向を示したモデルにすぎません。実際には、職種やキャリアの段階によって、必要とされる学びの比率は大きく変わります。

ここでは典型的な職種やフェーズを例に、その最適化の方向性を考えてみましょう。

営業職:現場経験とフィードバックの比重が大きい

営業は顧客対応や交渉の場数を踏むことで大きく成長するのでえ、七割の経験は極めて重要です。

ただし経験をただ重ねるだけでは成果につながらず、先輩営業や上司からのフィードバック、ロールプレイによる模擬体験といった二割の仕組みが学習効果を左右します。

さらに商品知識や市場情報を補うために、研修や自己学習の一割を強化することも欠かせません。

エンジニアや研究職:研修や自己学習の比重が増える

技術系の職種では、最新の知識や理論を学び続けることが成果に直結するので、研修や自己学習の一割が実質的には二割や三割に相当することもあります。

加えて、チーム開発や共同研究を通じた二割の薫陶が重要な役割を果たします。

経験の七割はもちろん必要ですが、知識をアップデートし続けなければ経験が陳腐化するリスクが高いため、学習設計の比率は営業職とは大きく異なります。

管理職やリーダー層:薫陶の比率を高める

管理職は、単に経験を積むだけでは十分ではありません。

自分の行動が組織全体に波及するため、外部の経営者や異業種の人との対話、メンターやコーチからの助言といった二割の要素が大きな意味を持ちます。

また、研修によるリーダーシップ理論の習得やケーススタディも重要です。経験に偏らず、薫陶と学習の両方を意識的に取り入れることが、質の高いマネジメントを可能にします。

新入社員や若手:基礎学習を厚めにする

キャリアの初期段階では、経験や薫陶に加え、基礎知識を体系的に学ぶ機会を十分に設けることが必要です。

特に業務の背景知識やビジネスマナー、専門スキルの土台は研修で効率的に学ぶべきです。

比率で見れば一割以上を研修や自己学習に充てることが望ましく、これにより経験や薫陶の効果も高まります。

新入社員にはジョブローテーションが効果的だ

新人育成で強い効果を発揮するのがジョブローテーション。

座学や集合研修は一割にあたる基礎学習だが、部署を横断して実務に触れる体験は七割の「経験学習」に近い位置づけ。

複数の部署を経験することで会社の全体像を理解でき、自分の適性も見えてくる。

大切なのは、ただ回すだけでなく、振り返りを組み込んで学びを定着させることだ。

成果をどう測るのか:学習から行動、そして成果へ

学習の効果は意識の変化から始まる

人材育成の取り組みは、導入しただけで満足してしまうと形骸化してしまいます。

ロミンガーの法則を実際に活かすためには、学びがどのように行動に結びつき、さらに成果へとつながっているかを見極める視点が欠かせません。

学習の効果は、まず本人の意識の変化として現れます。研修で学んだ知識を自分の言葉で説明できるようになること、振り返りを通して「次はこうしよう」と前向きに考えられること。

これらはまだ成果の前段階ですが、確かに学びが生まれた証です。

行動の変化を捉えることが鍵

次に注目すべきは行動の変化です。

営業であれば顧客への提案スタイルが具体的に変わったか、管理職であれば部下へのフィードバックの頻度や質が高まったか。

経験や薫陶、学習のすべてが活かされているかどうかは、日常の行動に表れます。

成果は数字だけでは測れない

最終的には、行動の変化が成果にどう結びついているかを見ます。成果は必ずしも売上や利益のような数字だけではありません。

チームの協働がスムーズになった、社員の定着率が向上した、現場の小さな改善が積み重なって生産性が上がった。こうした変化も立派な成果です。

数字に縛られず物語として捉える

日本企業にありがちなのは「成果がすぐに数字で表れないから効果が不明だ」と短絡的に結論づけてしまうことです。

しかし人材育成は時間をかけて実を結ぶものです。数値化できる指標と、数値化しにくい変化の両方をバランスよく捉えることが、育成施策の価値を正しく理解する道筋になります。

ロミンガーの法則は、七二一の比率を守ることが目的ではありません。

その枠組みを使って、経験・薫陶・学習の三つがどのように行動変容を促し、成果へつながるのかを点検することこそが重要です。

数字に縛られるのではなく、数字を手がかりにして育成の物語を描くこと。この発想を持てるかどうかで、法則を生かせるかどうかが決まります。

誤解と落とし穴を避けるために

比率を絶対視する誤解

ロミンガーの法則を学んだ人が最も陥りやすいのは、「七二一の比率を忠実に守ることが正解だ」という誤解です。

実際には、この数字は統計的な法則ではなく、あくまで学習の傾向を示したモデルに過ぎませんし、業種や個人のキャリア段階によって必要なバランスは変わります。

数字を絶対視するのではなく、経験・薫陶・学習をどう設計するかを考えることが本質です。

放任OJTに陥る危険性

七割が経験だからといって、現場に放り込めば勝手に育つという考え方も誤りで、サポートのない挑戦は単なる負担となり、学びには結びつきません。

経験は「タフアサイン」と「振り返り」をセットにして初めて学習効果を発揮します。放任OJTは育成ではなく消耗につながる危険な落とし穴です。

研修を無駄とみなす短絡思考

また「研修は一割しか効果がないのだから、削っても問題ない」という短絡的な判断も散見されますが、研修や自己学習は、経験やフィードバックを意味づける土台です。

この部分を削れば、残りの七割と二割の効果も弱まってしまいます。比率の小ささを理由に切り捨てるのは本末転倒です。

日本的な「制度偏重」の落とし穴

日本では、制度や仕組みを整えること自体が目的化しやすい傾向があります。

メンター制度や研修制度を導入したことで安心し、実態としては活用されていないという状況です。

制度の有無ではなく、実際にどれだけ学びにつながっているのかを点検する姿勢が求められます。

誤解を乗り越えるために

ロミンガーの法則を有効に生かすには、比率に縛られず、経験・薫陶・学習をつなげて設計するという発想に立つことが大切です。

大切なのは「数字を守ること」ではなく「学習を実際に機能させること」です。ここを見誤らなければ、法則は人材育成の強力な道具となります。

Q&Aで振り返るロミンガーの法則

ロミンガーの法則についてここまで見てきましたが、数字の意味や日本的な課題、そして経験・薫陶・学習のそれぞれのポイントは多岐にわたりました。

最後に、読者が抱きやすい疑問をQ&A形式で整理し、記事全体を一気に振り返ってみましょう。

Q1:ロミンガーの法則は科学的に証明された法則なのですか?

A:厳密な意味での科学的法則ではありません。1980年代の調査研究をもとに導かれた学習傾向のモデルであり、数値は目安として理解するのが正しい使い方です。

Q2:七割の経験さえ重視すれば人は育つのは?

A:経験だけでは十分ではありません。挑戦的な業務(タフアサイン)と、振り返りやフィードバックの仕組みを組み合わせることで初めて学びにつながります。放任OJTは育成ではなく消耗に終わる危険があります。

Q3:二割の人からの学びは日本でいう「メンター制度」と同じですか?

A:完全に同じではありません。二割は、上司や先輩、同僚など日常的な関わりを通じて得られる学び全般を含みます。メンター制度はその一部に過ぎません。日本でのメンター制度は形だけに終わる例も多いため、重要なのは仕組みの名称ではなく、信頼できる関係の中で継続的な対話を実現することです。

Q4:一割の研修や自己学習は軽視してもよいのですか?

A:軽視してはいけません。研修や自己学習は経験やフィードバックを意味づける土台であり、全体をつなぐ接着剤のような役割を果たします。削れば七割と二割の効果も弱まります。

Q5:日本企業で活用するときの注意点は何ですか?

A:比率を固定的に運用しないことです。日本ではOJT偏重や制度偏重に陥りがちですが、大切なのは経験・薫陶・学習を有機的に組み合わせること。経産省が示す人的資本経営の流れとも結びつけながら、質の高い学びを設計することが求められます。

コメントを残す