- AffinityがCanvaに統合された経緯と、3アプリ(Designer/Photo/Publisher)が1本化された理由

- 無料で使える範囲と、Canva連携やAI機能など課金が発生する条件

- iPad版や旧ユーザーの扱い、そしてAdobeから乗り換えを検討する際の判断基準

統合の経緯と3アプリの違い

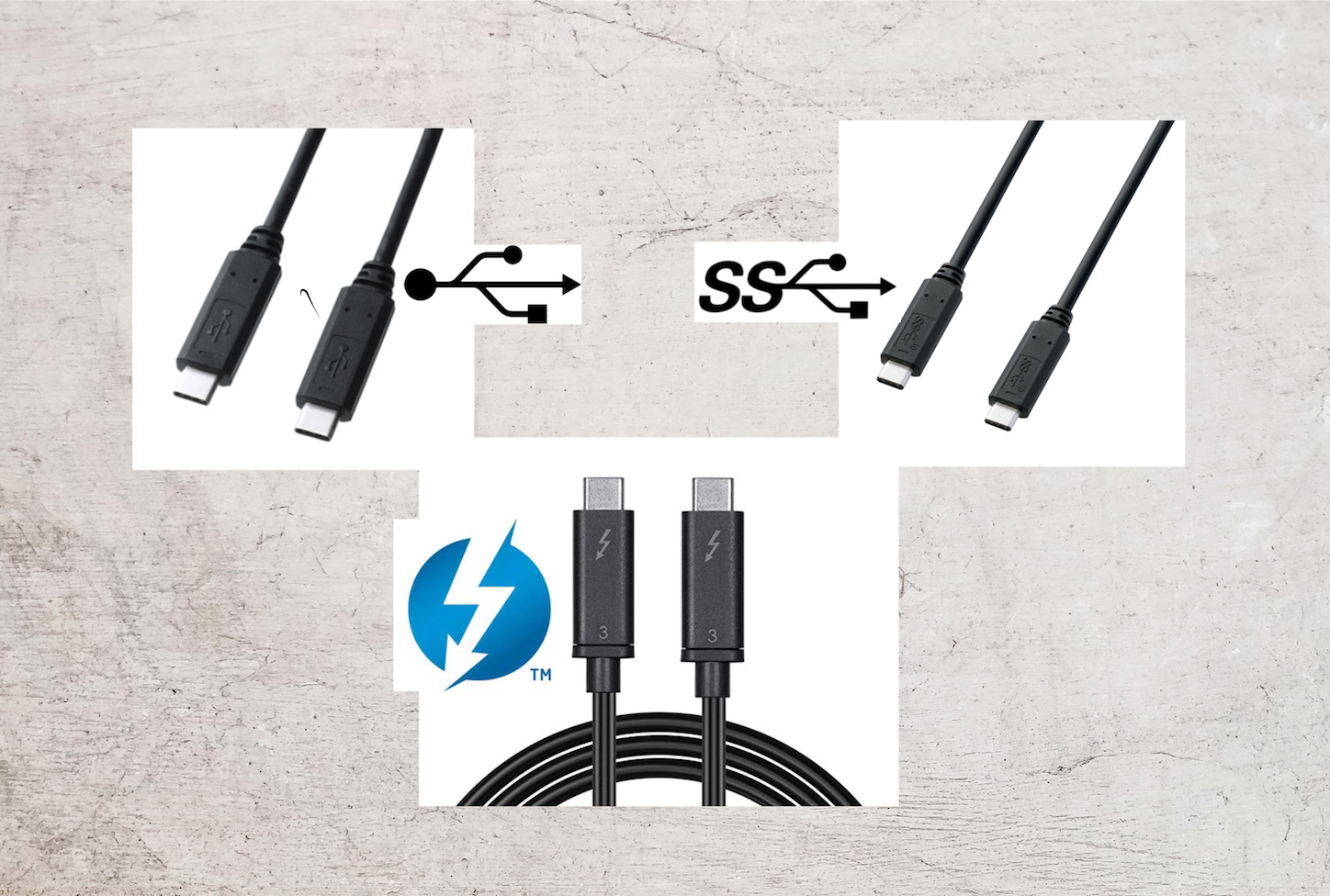

かつてのAffinityは、英国Serif社が開発・販売していた買い切り型の3アプリ構成でした。

- Affinity Designer(ベクター編集)

- Affinity Photo(画像補正・レタッチ)

- Affinity Publisher(レイアウト・組版)

ユーザーは目的に応じてそれぞれを購入し、必要に応じてアプリを切り替えながら作業を行うという分業的なスタイルが基本でした。

2024年、CanvaがSerifを買収。翌2025年秋に発表された「Affinity by Canva」では、これら3アプリが1本の統合アプリとして再構成されました。

現在はMacとWindowsで利用可能で、iPad版は順次提供予定です。

統合後のAffinityでは、

- ベクター(Designer領域)

- ラスター(Photo領域)

- レイアウト(Publisher領域)

これにより、以前のようにアプリをまたいで編集する必要がなく、デザイン作業をひとつの画面でシームレスに完結できます。

たとえばポスターを制作中に画像の露出を調整し、すぐに文字組を修正するといった一連の作業が、同一アプリ上(同一UI上)で連続して行えます。

また、ファイル形式も、

- .afdesign

- .afphoto

- .afpub

といった従来の個別形式がなくなり、ユニバーサル形式として統一。異なる領域の作業を同じデータ上で共有できるようになりました。(後で説明するが、ここは注意すべき点でもある)

UIも整理され、ツールやショートカットが共通化。3アプリの経験者でもすぐに馴染める一貫した操作体系となっています。

さらに、3アプリが1本に統合され、無料で提供される点が今回の最大の変化です。元から安価で多機能であったのに遂に、

3本まとめて無料!!

しかも従来のプロ機能はすべて保持されており、削減や縮小はありません。せこい隠し要求などは一切無し。久々に見る神対応!

Canvaアカウントを登録すれば無償で利用でき、課金が発生するのはCanva連携機能やAIなど一部のクラウド機能のみです。

無料化の実体と実務対応力

無料の範囲はどこまでか

新しいAffinityはfree forever(永続無料)を掲げており、主要機能を期間や制限なしで使用可能です。

- ベクター編集

- 画像補正

- レイアウト制作

といった3つの領域はすべて統合アプリ内に含まれ、アカウント登録さえすればフル機能で利用できます。

無料で使うために必要なのはCanvaアカウント登録だけです。

登録後は、オフライン環境でも通常の作業が可能で、インターネット接続が必要になるのは初回認証とクラウド利用時のみ。

つまり、ローカル完結型の制作であれば、従来と同じように完全オフラインでプロ作業を進められます。

有料になるのはどんな場合か

課金が発生するのは、Canva連携機能やAI処理などクラウド関連の機能を使うときに限られます。

たとえば、

- AffinityのデータをCanva上で共有・共同編集する

- 背景除去や画像生成などAIツールを使う

このような作業を行う場合は、Canva Premiumの契約が必要です。

一方で、従来通りローカルで作品を制作・書き出し・印刷するだけなら、費用は一切かかりません。

実務での使い勝手

無料版でも、従来のAffinityと同じく商用利用が可能です。

印刷向けのCMYK/スポットカラー対応、ICCプロファイル設定、PDF/X書き出しなど、業務に必要な機能がそのまま利用できます。

また、Affinityは、Adobe系ファイル(PSD/AI/IDML)との高い互換性を公式に明言しており、無料版でもそのまま開いて編集ができます。

つまり「無料版は趣味用」というような位置づけではなく、従来のプロ仕様を維持したまま価格だけが無料になったということです。

また、複数人での制作や校正を行う場合には、Canva連携機能を利用することでクラウド経由の共有や確認が可能です。

この部分だけが有料機能に該当しますが、単独作業であれば完全無料のまま仕事を完結できます。

データとプライバシーの扱い

Canvaは、Affinityで作成された作品をAI学習の素材に使用しないと公式に表明しています。

つまり、作成データはユーザーの所有物として保持され、第三者のAIモデルに利用されることはありません。

この点は、近年Adobeなどのツールで懸念されていた作品の自動学習に対する明確な一線として、ユーザーから評価されています。

日本語環境と印刷での注意点

日本語組版の限界

Affinityはもともと欧文圏を中心に設計されたアプリですが、現在では日本語ユーザーも多く、iPadを代表するデザインツールの一つとして広く使われています。

ただし、日本語組版の一部機能(縦書き・ルビ・禁則処理など)は依然として制約があり、InDesignのような高度な組版環境を完全に置き換える段階には至っていません。

このため、日本語文書を主に扱う場合はAdobe環境との併用が現実的です。

- ブログ用のバナー

- Webグラフィック制作

- SNS投稿用のデザイン

など、短文中心の用途なら問題なく運用できます。

印刷ワークフローの差

Affinityは、

- CMYKやスポットカラー

- ICCプロファイル

に対応しており、基本的な印刷出力には十分対応しています。

しかし、印刷所ごとに求められるカラープロファイルやトンボ設定の細かさでは、Adobe製品のほうが安定性が高いのが現状です。

特に、商業印刷で厳密な色再現を求める場合は、入稿前にプリプレス(印刷前工程)での色味確認が必要になります。

Affinityは軽快で高性能ですが、「入稿データの最終調整」部分ではまだ慎重な確認が欠かせません。

フォントと表示の互換性

Affinityで日本語を扱う際は、フォント選びが品質を大きく左右します。

一部の日本語フォントではペアカーニング(文字の間隔調整)が反映されないことがあり、Adobe環境に慣れたユーザーは違和感を覚えるかもしれません。

推奨されているのは、「游明朝」「游ゴシック」などOS標準のOpenTypeフォント、またはAffinityユーザー向けに調整されたえのころフォントやすずめフォントなどです。

総括:日本語と印刷に関しての現実的判断

Affinityは無料化で間口が広がりましたが、和文組版・長文印刷を主軸とするユーザーにとっては、まだAdobeの完全代替とは言い切れません。

一方で、Webグラフィックや写真加工、ロゴデザインなどの領域では十分な完成度を持ち、軽快で安定した動作が高く評価されています。

つまり、「脱Adobe」ではなく「使い分け」こそが現実的な選択です。Affinityを第一線の制作ツールとして導入する場合は、目的を明確にし、得意分野を見極めて活用することが鍵になります。

まとめ

Affinity by Canvaは、コア機能をすべて無料で提供しつつ、必要に応じてCanvaのクラウド機能を有料で追加できるという明確な構造です。

印刷、Webデザイン、写真補正などの作業は無料範囲で完結し、プロの現場でも十分通用します。

ただし、日本語組版や印刷データの最終調整といった一部の専門的な工程では、まだ制限が残ります。

その点を理解して使い分ければ、無料でも実務レベル、課金すればさらに拡張できる。これが今回のAffinity by Canvaの本質です。

iPad版と旧ユーザーの扱い(移行・今後の提供)

iPad版の現状と今後の予定

現在の統合版Affinityは、MacとWindows版から先行配信が始まっています。

iPad版は「coming soon(近日公開)」と公式に案内されており、具体的な日程はまだ発表されていません。

つまり、今の段階では従来のiPad版(Designer 2/Photo 2/Publisher 2)が現役ということになります。

旧iPad版をすでに利用している人は、当面そのまま使用して問題ありません。これらのアプリは引き続き安定して動作しており、統合版のリリースまでは現行環境が最も実用的な選択肢です。

ただし、統合アプリへの移行は自動ではない可能性があり、正式リリース後に個別の移行案内が出る見込みです。

今後のアップデートで、MacやWindowsと同じ統合環境がiPadでも実現する予定ですが、リリース時期や機能差は流動的です。

したがって、現行アプリを保持したまま、次のアップデートを待つのが最も安全な選択です。

旧ユーザー(V1・V2)の扱い

旧Affinity(V1/V2)を利用していたユーザーは、引き続きそのアプリを使うことができます。ただし、新しい統合アプリとの完全互換はありません。

旧形式(.afdesign、.afphoto、.afpub)ファイルは開くことができますが、保存すると新しいユニバーサル形式に変換されるため旧アプリでは再編集できなくなります。

また、V1・V2の販売と新規配布は終了しており、今後の機能更新は新Affinityに一本化されます。

既存ライセンスの権利は維持されますが、OSアップデート後の動作保証やバグ修正などのサポートは限定的です。

長期的に安定して使い続けるには、新しい統合版への移行が推奨されます。

スムーズに移行するための手順

旧ファイルのバックアップ:新形式への変換後は旧アプリで再編集できないため作業中のファイルは複製を取っておく。

カスタム設定のエクスポート:旧アプリで作成したブラシ、マクロ、テンプレート、カラープロファイルなどは手動でエクスポートし、新Affinityでインポートする。

新Affinityの動作確認:環境が安定しているか確認したうえで本格的に制作を移行する。印刷用PDFなど出力ワークフローもテストしておくと安心。

Q&Aで振り返る:Affinity by Canvaの要点整理

ここまでで、統合の経緯から無料化の仕組み、旧ユーザーの扱いまでを見てきました。最後に、よくある疑問をQ&A形式で振り返り、この記事の内容を整理しておきましょう。

Q1:これまでのAffinityと何が違うの?

A:従来の3アプリ(Designer/Photo/Publisher)は現役で使用可能なままです。 それとは別に、無料の統合版(Affinity by Canva)が新たに追加されました。

統合版では、作業中にベクター・画像・レイアウトをボタンひとつで切り替えられるため、従来よりも一貫した制作環境になっています。

Q2:無料になったって本当?

A:はい。主要機能はすべて無料で利用可能です。

登録にCanvaアカウントが必要ですが、体験版ではなく恒久的な無料モデルです。

Q3:どこからが有料になるの?

A:Canvaとのクラウド連携やAI機能を使う場合だけ課金が発生します。

通常の画像編集・レイアウト・印刷データ作成などはすべて無料で完結します。

Q4:商用利用はできる?

A:はい。無料版でも商用利用が認められています。

有料契約をしていなくても、制作物を販売したり、受託案件で使用したりすることが可能です。

Q5:インターネット接続は必要?

A:初回のログイン認証以外は不要です。

オフラインでもフル機能で作業できるため、ネット環境がない場所でも使用できます。

Q6:iPad版はどうなっている?

A:iPad版については、現在Mac/Windows版が先行提供されており、iPad向けの統合版アプリは「近日提供予定」としています。

既存のiPad用有料アプリを購入済みのユーザーについて無償移行の可能性が報じられていますが、公式に条件と時期が確定されたわけではありません。

Q7:旧Affinity(V1/V2)はどうなる?

A:引き続き使用できますが、開発は新アプリへ一本化されています。

旧形式のファイルは新アプリで開けますが、保存すると新形式になり、旧アプリでは再編集できなくなるため注意が必要です。

Q8:データはCanvaに学習されない?

A:Canvaは公式に「Affinityの作品をAI学習に利用しない」と明言しています。

データはユーザーの所有権のままで、第三者に利用されることはありません。

Q9:プロの現場でも通用する?

A:はい。CMYK/スポットカラー対応、ICCプロファイル管理、PDF/X書き出しなど、印刷業務にも対応できる水準です。

無料化しても、プロ向けの基本設計はそのまま維持されています。

Q10:まとめるとどうなる?

A:

- 3本が1本に統合され、操作がシンプルに。

- 基本機能は無料、クラウド連携やAIのみ有料。

- 商用利用OK、オフラインOK。

- iPad版と旧ユーザーの移行にも配慮済み。