目 次

課金をやめたらクラウド上のデータは消えるのか?

課金をやめても、クラウド上のデータは即座には消えません。

しかし、容量超過や長期放置によって、ある日突然すべてが消える可能性があります。これはどのサービスでも例外ではありません。

多くの場合、有料プラン終了後は自動的に無料プランへ移行し、一定期間は既存データが保持されますが、容量超過状態が続くと、新規保存や同期が止まり、やがて削除の対象になります。

たとえばiCloudでは、容量超過になると写真やバックアップの保存が停止し、古いデータから削除される場合があります。

Google Driveでは新規保存ができなくなるだけでなく、GmailやGoogleフォトなど関連サービス全体に制限がかかることがあります。

「すぐには消えない」という安心感と、「放置すれば必ず消えるかもしれない」という危機感は、常にセットで理解してください。

課金をやめると決めた瞬間から、データ保護の準備を始めることが、安全への第一歩です。

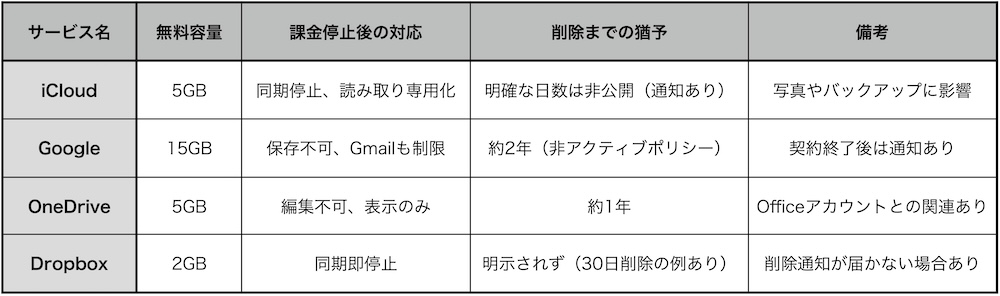

クラウド各社の対応比較:iCloud/Google/OneDrive/Dropbox

課金をやめた後の挙動は、どのクラウドサービスも同じように見えますが、実際には猶予期間の長さや制限のかかり方に大きな違いがあります。ここでは主要4サービスの対応を一覧で比較します。

iCloudとGoogleは比較的猶予が長めですが、Dropboxは短期間で制限が厳しくなります。OneDriveは通知や移行期間が比較的丁寧ですが、容量超過のまま放置すると削除対象になる点は他と同じです。

どのサービスでも共通して言えるのは、「即削除はないが、放置すれば確実に削除に向かう」ということです。

この比較表を参考に、自分が使っているサービスの猶予や制限内容を把握し、解約前の準備計画を立ててください。

削除までの猶予と放置のリスク

課金をやめた直後は、ほとんどのサービスで無料プランにダウングレードされ、一定期間はデータが保持されます。

しかし、この猶予期間はサービスによって異なり、明確に公表されていない場合もあります。しかも、容量超過状態のまま放置すれば、新規保存や編集ができないだけでなく、期限を過ぎた時点で削除対象になります。

「通知が来るから大丈夫」と思うのは危険です。

通知が届かない場合や、迷惑メールに紛れて見逃すケースもあります。その結果、気づかないうちに写真や書類が静かに削除され、取り返しのつかない事態になることがあります。

猶予はあるようでいて実際には不確かです。

課金停止を決めたら、期限を待つのではなく、すぐにデータ移行やバックアップを始めることが安全策です。

解約前にすべき準備とデータ保護術

課金停止を決めたら、猶予期間があるうちにすぐ準備を始めましょう。

準備を後回しにすると、気づかないうちに容量超過や自動削除が進み、取り戻せない損失につながります。以下の3つは必ず実行してください。

- 容量を圧迫する不要ファイルを削除する:古いバックアップや長時間動画は容量を大量に消費する。これらを削除するだけで移行作業が軽くなり、クラウドの制限に余裕が生まれる。

- バックアップを一括保存する:Googleなら「Google Takeout」、iCloudならFinderやWindows経由での手動保存が有効。一括保存をしておけば、削除や移行の際にファイルが欠けるリスクを減らせる。

- 代替保存先を先に確保する:外付けHDDやNASなど、クラウド以外の保存場所を用意しないとデータの一時避難ができまない。保存先が確保されていれば移行作業はスムーズに進む。

これらの準備は、データの命綱を握る行為です。課金停止ボタンを押す前に、必ず終えておきましょう。

これからクラウドサービス課金を考える人へのアドバイス

クラウド課金を始める前に、「やめるときに何が起きるか」を把握しておくことは、後悔しないための第一歩です。次の3点は必ず確認しておきましょう。

- 無料プランに戻った際の制限内容:保存や同期がどう制限されるのか、写真やメールなど他サービスへの影響も含めて確認すること。

- 課金停止後の通知有無:「必ず通知が来る」とは限らない。見逃した場合にどうなるかも考慮しておきく必要あり。

- 別の保存先の確保:NASや外付けHDDなどクラウド以外の保存先を準備しておくことで、いつでも安全に移行できる。

クラウドは非常に便利ですが、唯一の保存場所にするのは大きなリスクです。

写真、共有ファイル、仕事の書類など、用途別に保存方法を分けることで、障害や解約時の影響を最小限にできます。

契約前にこの仕組みを整えておけば、安心してクラウドを活用でき、必要に応じて柔軟に解約や移行ができる環境を作れます。

NASや外付けHDDは代替になるのか?

NASは、クラウドのように複数端末からアクセスできる「自宅クラウド」として機能します。

写真や動画、仕事のデータを家庭内ネットワークや外出先からも利用でき、容量の拡張やユーザーごとのアクセス制限なども可能です。

初期費用はおおむね3万〜10万円程度で、導入時の設定や定期的なメンテナンスにはある程度の知識が求められます。

一方で、もっと手軽な選択肢として外付けHDDがあります。

こちらはUSBケーブルで接続するだけで使え、導入コストも低めです。ただし、物理的な破損や盗難によるデータ消失リスクがあり、長期保管や共有用途ではNASに比べて制限が多くなります。

現実的には、重要なデータはNASに保存して自宅で安全に管理し、それ以外の利便性を重視するデータはクラウドに残すという「併用」が、コストと安全性のバランスに優れた方法です。

こうすれば、クラウド依存のリスクを下げつつ、外出先からのアクセスや共有の利便性も確保できます。

注意:NAS用HDDは安物に手を出さないこと

NASに使うHDDは、24時間稼働や長期連続アクセスに耐えられる設計が必要です。安価なお得用モデルは、耐久性やエラーレートが劣り、数年以内に故障するリスクが高まります。

万一の故障時には、復旧費用が高額になったり、データを完全に失う可能性もあります。必ずNAS対応を明記した信頼性の高い製品を選びましょう。

まとめ:クラウドは「使い続ける」も「やめる」も戦略

クラウド課金をやめても、すぐにデータが削除されることはほとんどありません。しかし、容量超過や長期放置は確実に削除リスクを高めます。

重要なのは、「やめる前にどのデータをどう移すか」を決め、移行先を確保してから解約すること。そして、やめた後もデータの所在や状態を定期的に確認することです。

利用を続ける場合でも、クラウドだけに依存せず、NASや外付けHDDなど別の保存手段を組み合わせることで、サービス障害やアカウント停止といった突発的なリスクに備えられます。

クラウドは便利ですが、万能ではありません。残す・移す・削除するを計画的に行い、「安心して使い続けられる環境」を自分で作ることが、最も確実なデータ保護策です。

よくある質問(Q&A)

最後に復習用としてQ&Aを置きます。

Q1. 課金をやめた瞬間にファイルは消えますか?

いいえ、ほとんどのサービスでは即削除はされません。無料プラン移行後も一定期間は保持されます。ただし、猶予期間はサービスごとに異なるため、必ず事前に確認しましょう。本文の比較表が参考になります。

Q2. 削除される前に通知は来ますか?

来る場合もありますが、必ずではありません。見逃したり迷惑メールに入ることもあるため、「通知が来るまで安心」とは考えず、早めにデータ移行を行うのが安全です。

Q3. GmailやGoogleフォトにも影響はありますか?

はい。Google Oneの容量を複数サービスで共有しているため、容量超過はメール送受信の停止や写真保存不可につながります。解約前に必ず空き容量を確保してください。

Q4. NASの導入は難しいですか?

初心者向けモデルも増えており、基本的な設定は可能です。ただし外部アクセスやセキュリティ設定は慎重に行う必要があります。不安がある場合は、販売店や公式サポートの初期設定サービスを利用すると安心です。

Q5. 複数のクラウドを併用するのは有効ですか?

はい。1つのサービス障害やアカウント停止でも全データを失わないため、複数クラウドとローカル保存の併用は非常に効果的です。これも、長期的にデータを守る最も現実的な方法のひとつです。

Q6. 課金をやめた後、再契約すればデータは戻りますか?

多くの場合、削除前であれば再契約によってデータや機能が復活します。ただし、すでに削除されたデータは復旧できません。復元可能な期間はサービスごとに異なるため、契約再開は早めに判断する必要があります。

さらに、やめる前にやっておくべき準備、NASなどへの移行可能性、クラウド課金を始める前に確認すべきポイントまで、網羅的に紹介します。