「謝らない人」の心理的背景

なぜ「謝らない人」はそのような態度を取るのでしょうか? まずはその内面に潜む心理的な要因を見ていきましょう。

自尊心・プライドの過剰

自分の間違いを認めることに強い抵抗を感じており、失敗しても、

と考えて謝る必要性を感じない。自尊心が高すぎるために「謝ったら自分の負け」と捉えてしまう傾向があります。

こうした傾向は、子どもの頃から「謝ることは弱さ」と刷り込まれた家庭環境や、謝罪を促される機会がなかった育ちによって形成されることもあります。

つまり「謝らない人」の一部は、大人になるまでに「謝る習慣」を育てられなかった人でもあるのです。

責任回避の心理

謝ることは責任を負うことに繋がるため、叱責や処罰を恐れて頑なに謝ろうとしません。

- 自分だけが悪いわけではない

- 環境や他人が悪いのだから自分は謝る必要がない

と考え、責任転嫁するケースもあります。

認知の鈍さ・正義感の偏り

そもそも自分に非があると気付いていなかったり、

と思い込んでいることがあります。

また、本人なりの正義感が強く、『自分は悪くない』と信じて疑わないケースもあります。

結果として、そもそも謝罪すべき状況にあること自体に気づかず、自分が「悪者にされている」という被害意識すら持ってしまう人もいるのです。

防衛機制・心理的弱さ

実は臆病で自分が傷つくことを極度に恐れており、謝罪によって自分の弱みが露呈するのを嫌がる人もいます。

- 謝ったら負け

- 謝ったら自分の立場が危うくなる

という防衛心から、謝罪を拒んで自己正当化に固執する心理状態です。

また、謝罪が極端に苦手な人の中には、発達特性や特定のパーソナリティ傾向を持つ人も含まれている可能性があります。

もちろんすべての「謝らない人」が病気や障害によるものとは限りませんが、職場での関わり方において「単なる性格」との違いを見極める意識も時に必要です。

「謝らない人」の特徴・傾向

「謝らない人」には、共通する心理的な傾向だけでなく、行動や態度に現れる「わかりやすい特徴」があります。

一見すると単なる性格の問題のように見えるかもしれませんが、実際には本人の価値観や育ってきた環境、他者との関わり方のクセが反映された結果であることが多いのです。

特徴の異なる「謝らない人たち」には、ある共通点も存在します。それは、いずれも自己を守ろうとする心理・・すなわち自己防衛の本能が根底にあることです。

ただし、その現れ方は人によってさまざまで、「過剰な自信による拒絶」と「臆病さからくる回避」では、表面上の態度は似ていても、背景にある心の動きは大きく異なります。

ここからは、「謝らない人」に見られる典型的な4つのタイプを紹介し、それぞれがどのような心理構造によって謝ることを避けているのかを具体的に見ていきましょう。

プライドが高く自信過剰

自分は有能でミスをしないと考えており、失敗しても「自分以外に原因がある」と思いがちです。

立場が上だったり成功体験が多い人ほど、このタイプに当てはまります。

自己中心的で他者への配慮に欠ける

常に自分の感情や都合を優先し、周囲の気持ちよりも自分のプライドを守ることを重視します。

他人に迷惑をかけていると分かっていても「謝るのが嫌だから謝らない」という選択をしがちです。

責任を負う勇気がない

責任を取る覚悟や自信がなく、「謝ったらその場で責任をかぶせられるのでは」と不安に感じる人です。

「責任回避の心理」が比較的計算的な逃避であるのに対し、こちらは感情的な弱さに根ざした回避である点が特徴です。

結果として問題から逃げるために謝罪を回避します。

臆病で気が弱い

- 謝って更に怒られたらどうしよう

- 許してもらえなかったらどうしよう

と不安になり、謝罪を先延ばしにするケースです。

自分の弱さを見せたくないあまり虚勢を張り、謝れないまま頑なになることもあります。

職場における影響と問題点

「謝らない人」が職場にいると、感情面でも実務面でも、思いのほか大きな影響を受けます。

ただの「性格の問題」として放置すると、チーム全体の空気が悪化し、業務の円滑な進行にもブレーキがかかることがあります。

ここでは、そうした謝らない人がもたらす具体的な問題点を、感情的なストレスと、業務上の支障の両面から整理してみましょう。

感情面への影響

ストレスの蓄積

謝罪してもらえないことで理不尽さや怒りを感じ、指摘した側や被害を受けた側は強いストレスを抱えます。

「なぜあの人は謝らないのか?」という怒りやモヤモヤが蓄積し、人間関係全体の雰囲気がギスギスする原因になります。

特に真面目に取り組む社員ほど、謝らない同僚や部下に対する不満が精神的負担となりがちです。

士気や信頼関係の低下

誰でも仕事でミスをすることはあります。そして多くの人は、そのことを自覚し、迷惑をかけた相手に対して謝罪をするものです。

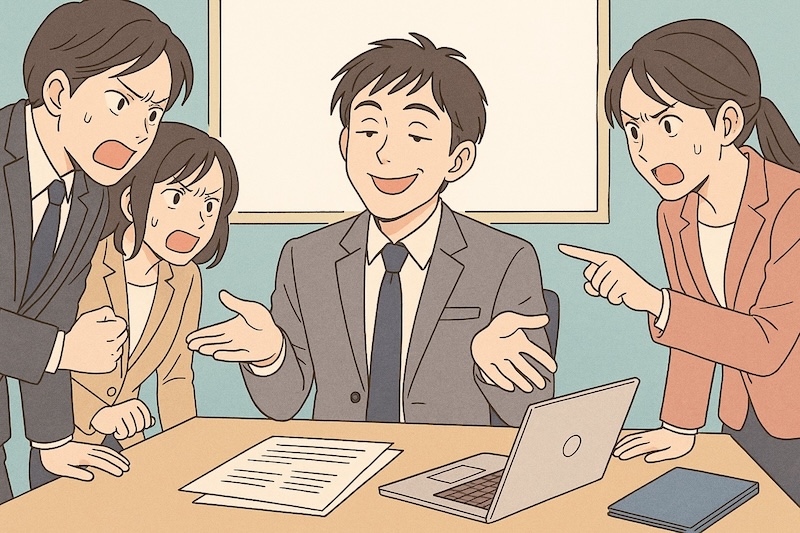

ところが中には、明らかに自分に非があっても謝罪を一切せず、まるで何もなかったかのように振る舞う人がいます。

こうした態度は周囲に強い違和感を与え、次第にその人物に対する「仲間意識」や「同僚としての信頼」が薄れていく原因となります。

結果として、職場全体の公平感やチームワークが損なわれていくのです。

実務面への影響

業務の停滞・生産性低下

ミスや問題が発生した際に、本人が自発的に謝罪しないと、チーム全体としての対応が非常に難しくなります。

日本の職場では、「まずは一言、詫びてから」が自然な流れとされており、それがあることで、問題点の整理や建設的な話し合いへスムーズに移行できます。

ところが、謝罪を頑なに拒む人がいると、その基本的な空気が乱れ、話の筋道が立たなくなります。

本人が謝らないことで周囲の不満が高まり、「あの人のせいで議論が進まない」という意識がチーム内に拡がります。

本来であれば、原因究明や解決策に集中すべき時間が、場の空気の修復や心理的ストレスの調整に費やされてしまい、結果的に業務の進行が滞り、生産性の低下を招きます。

コミュニケーション悪化

謝罪がないことで、報告・連絡・相談が円滑に行われなくなります。例えば会議でミスを指摘されても謝らない態度が続くと、周囲は指摘やフィードバックをためらうようになります。

情報共有が滞ったり、問題を抱え込んでしまったりして、チーム内のコミュニケーションに支障をきたす恐れがあります。

絶対に謝らない人への具体的対処法

「なぜ謝らないのか?」を理解しても、いざその相手と向き合うとなれば、やはり厄介なのが現実です。

ここからは、実際に職場で「絶対に謝らない人」と遭遇したときに、どう対応すれば自分の心を守り、状況を前へ進められるのか。

それぞれの対処法について、期待できる効果と注意すべき点をあわせて紹介していきます。

少し時間を置いてから諭す

メリット

問題発生直後の感情的な状態を避け、相手が落ち着いてから話し合うことで冷静に対処できます。

謝らない人自身も内心動揺している場合が多いため、時間を置けば冷静さを取り戻しやすく、建設的な対話が可能になります。

感情的な衝突を避けることで、こちらも冷静に理性的な説得(諭す)を行える余裕が生まれます。

デメリット

問題解決までにタイムラグが生じるため、その間業務に支障が出たり周囲の不満が高まる恐れがあります。

また、自らの言動が「業務遂行上の支障になっている」ことを理解するよう、上司や周囲が丁寧に筋道を立てて説明することで、結果的に謝罪や改善が促される場面も少なくありません。

そのため「時間を置く」という対応は、単に謝罪を待つためではなく、本人に気づきを与えるための猶予期間と捉えるべきです。

ただし、状況によっては緊急対応が必要なケース(取引先への対応など)もあり、悠長に構えていられない場合もあります。

謝らない理由を聞く

メリット

相手がなぜ謝れないのか、その理由や言い分を本人から聞き出すことで、相手の気持ちを理解できます。

フラットな姿勢で「どうして謝りたくないのか」を尋ねれば、相手も安心感を持ち、感情的な興奮が収まりやすくなります。

相手の事情に一理ある部分が見えてくることもあり、互いに冷静さを取り戻すきっかけになります。また「自分の話を聞いてくれた」という満足感から、相手が態度を軟化させる可能性もあります。

デメリット

相手の言い分を聞く過程で、こちらがさらに不快になるおそれもあります。たとえば単なる言い訳や他者批判を聞かされる場合、かえって怒りが増すかもしれません。

また時間と労力がかかる方法でもあり、必ずしも相手が非を認めるとは限りません。相手の主張に一理あっても、こちらが受け入れ難い内容である場合もあるため、冷静さと忍耐が求められます。

「謝って」と伝えて謝罪を促す

メリット

相手が自分の非に気付いていないタイプの場合、どこが問題だったのかを論理的に説明し「だから謝る必要がある」と明確に伝えることで、相手に自覚を促せます。

こちらがはっきり要求しないと動かない鈍感なタイプには有効で、「問題を理解して、その上で、謝ってくれれば物事が進む」ことを指摘すれば素直に謝罪するケースもあります。

適切な注意喚起によって、本人が謝罪の重要性を理解し、結果的に事態が早期収拾する可能性があります。

デメリット

プライドや防衛心が極端に強い相手に対しては、直接「謝ってください」と要求することで逆効果になる場合があります。

親切心でアドバイスしても、

- 因縁をつけられた

- マウントを取られた

と曲解され、逆ギレされたり関係が悪化するリスクがあります。

特に感情的になっている場面で問い詰めると相手の抵抗を強めてしまうため、相手の性格次第では慎重な見極めが必要です。

こちらから先に謝る

メリット

相手が意地になって謝らない場合、思い切って自分から先に「ごめんね」と謝ってみる方法です。

一見理不尽にも感じられますが、自分から頭を下げることで相手のプライドを和らげ、「実は自分にも非があった」と気付かせるきっかけになることがあります。

攻防の構図を崩し、相手の意地を張る気持ちを緩める効果が期待できます。結果として相手が「自分も悪かった」と自主的に謝罪してくれる展開も考えられます。

デメリット

自分が悪くないのに謝ることへの抵抗感やモヤモヤが残りやすい方法です。相手を調子づかせてしまうのではという懸念もあり、心理的ハードルが高いでしょう。

また、この方法で相手が改心しない場合、単に「自分は謝らなくても周りが折れてくれる」と相手に誤った学習をさせてしまうリスクもあります。

あくまで状況を沈静化させる手段であり、自分の中で割り切りが必要です。

「謝れない人」だと割り切って受け入れる

メリット

相手を変えようと躍起になるより、「この人は謝れない性格なのだ」と理解し割り切ることで、自分の精神的ダメージを減らすことができます。

謝らないのは本人の問題であり最終的に損をするのも本人だ、と客観的に捉えることで、こちらの怒りや執着心を和らげる効果があります。

「謝らない人なんだ」と諦めてしまえば、期待を裏切られることもなくなり、イライラしなくて済むようになるでしょう。自分の心の平穏を保つ一つの割り切り策です。

デメリット

相手を受け入れるということは、ある意味では問題行動を黙認することにもなります。

周囲から見ると「放置」しているように受け取られる場合もあり、状況によっては適切な注意や指導が行われず職場の規律が緩む恐れがあります。

また自分自身もモヤモヤを完全に消し去るのは難しく、表向き受け入れても内心ではストレスが残る可能性があります。割り切るには時間と心の整理が必要です。

最低限の関わりにとどめ距離を置く

メリット

どうしても許せず精神的な負担が大きい場合は、業務上必要な接点に限り、それ以上は極力関わらないよう距離を置くのも有効です。

仕事上でやむを得ず接する場合でも、事務的なやり取りのみに絞り、感情的なぶつかり合いを避けることで自分のストレスを軽減できます。

特に自分がサポート役になって相手のフォローばかりしていた状況では、一歩引いて関与を減らすことで「謝らせたい」という執着心も次第に薄れていくでしょう。

それにより、自分の担当業務に集中しやすくなり、無用なストレスによるパフォーマンス低下を避けることができます。

デメリット

同じ職場で働く以上、完全に無視・回避し続けることは難しく、必要最低限のコミュニケーションすら取れなくなると業務に支障をきたす恐れがあります。

関係が冷え切ることで情報共有ミスや連携不足が生じるリスクもあります。

また、距離を置くことで一時的なストレスは減っても根本的な問題解決には至らないため、状況によっては他の対処法と組み合わせる必要があります。

上司・第三者に相談する

メリット

自分たち当事者間で解決が難しい場合、信頼できる上司や第三者に相談して介入・助言を仰ぐ方法です。

特に取引先や顧客に迷惑をかけているのに本人が謝らないようなケースでは、上司に速やかに報告し適切な対応を取ってもらう必要があります。

第三者に状況を客観的に見てもらうことで新たな解決策が見つかったり、相手も上司の前では謝罪せざるを得なくなる効果が期待できます。

社内のルールに沿った正式な対応(注意喚起や配置転換等)につながる可能性もあり、問題の再発防止にも役立ちます。

デメリット

当人同士の問題を上司や他人に持ち出すことで、相手との信頼関係がさらに悪化するリスクがあります。「告げ口された」「恥をかかされた」と感じて逆恨みされるケースも考えられます。

また、相談した上司の力量によっては適切に対処してもらえない場合もあり、状況が劇的に改善しない可能性もあります。

社内の空気によっては「自力で解決できないのか」という見方をされる懸念もあるため、相談の際は慎重な伝え方が求められます。

まとめ

本記事では、職場で「絶対に謝らない人」とどう向き合うべきかについて、

- 心理的背景

- 行動傾向

- 職場への影響

そして具体的な対処法までを詳しく解説しました。

こうした人々は、単なる性格だけでなく、育ちや環境、時には心理的な脆弱性に起因している場合もあります。そのため、感情的にぶつかるのではなく、業務に与える影響を丁寧に説明し、本人に気づかせるプロセスが重要です。

謝罪を無理に引き出すことが目的ではありません。

重要なのは、職場の健全なコミュニケーションと業務遂行を妨げないよう、

- 冷静に

- 戦略的に

- 柔軟に

対応すること。そしてそれが、結果としてビジネス全体のパフォーマンスとリスク管理にも直結するという視点を持つことです。

ビジネスの現場では、円滑な人間関係だけでなく、「正確な判断とタイムリーな意思決定」が求められます。

謝らない人の存在は、その根幹を揺るがすおそれがあるからこそ、単なる感情論にとどまらず、業務リスクの一環として冷静に向き合う姿勢が求められるのです。

まとめると、以下の視点が特に大切です。

- 「謝れない背景」を知り相手を単純に責めないこと

- 自分やチームのストレスと業務に支障が出る前に対処を始めること

- 自力で解決が難しい場合は上司や第三者に相談すること

- 必要なら関与を減らし、自分の心の健康を守る選択も正しい

「謝らない人」はどの職場にも一定数存在します。問題は、それにどう対応するかです。

本記事が、あなた自身のストレスを軽減し、より円滑で健全な職場づくりに役立つヒントとなれば幸いです。