- 「嫌味を言う人の心理」7タイプと見抜き方

- その場で黙らせる切り返し(状況別テンプレ)

- 職場で効く対処プロトコルと予防・メンタルケア

目 次

はじめに:なぜ人は「嫌味」に苦しむのか

嫌味という現象を俯瞰する

ビジネス社会には、人に不要なひと言を投げかけ、相手の心に余計なストレスを与える人がいます。

その中でも特に厄介なのが「嫌味」です。

表面的には冗談や評価のような体を装っているため、周囲からは軽く見られがちですが、受け手にとっては心を深く削られ、尊厳や安心感までも損なわれかねません。

さらに人前で繰り返されれば評判や印象に影響を与える可能性がある行為です。

嫌味のやっかいさは、直接的な攻撃ではないため反論しづらく、黙っていると、同意として扱われやすい可能性もあります。

本章では、この現象の構造を整理し、なぜ私たちを長く疲弊させるのかを解き明かします。

定義と二つの出どころ

嫌味とは、相手を下げたり支配したりする目的で放たれる、遠回しな攻撃で、動機は大きく二種類に分けられます。

- 意図的タイプ:優越感や嫉妬、主導権確保が動機

例:「それ、あなたには難しかったよね。私が直します」 - 無自覚タイプ:軽口や正論のつもりでも立場や状況への配慮不足で攻撃になる

例:「また定時帰り? 家庭がある人はいいよね」

この二つのタイプを区別すると、相手の言葉をどう扱うべきかが明確になります。

意図的な嫌味なら、まともに反応すると相手の狙い通りに巻き込まれてしまうだろうし、逆に、無自覚の嫌味であれば、深刻に受け止める必要はなく、淡々と線を引くだけで十分です。

つまり、この分類を知っておくことで、相手の言葉にいちいち詳しく説明しようとしたり、感情的に反応したりせず、適切な距離をとる判断がしやすくなるのです。

なぜ嫌味は心に残るのか

嫌味は一瞬で終わるやり取りに見えても、聞き手にとっては後々まで尾を引くことが多いものです。これは、いくつかの要因が重なりやすいからです。

- 攻撃か冗談か判別できず、意味を確かめようと頭の中で繰り返す

- 人前での嫌味発言で居合わせた人たちが感じた内容が気になってしまう

- 上下関係がある相手だと、反論しづらく沈黙が同意と捉えられる可能性がある

- 「そんなつもりじゃない」と返され、何も反論もできずに飲み込んでしまう

こうした条件が揃うと、言い手にとっては軽い言葉でも、溶けたゴムが心の襞にへばりつくように、いつまでも消えません。

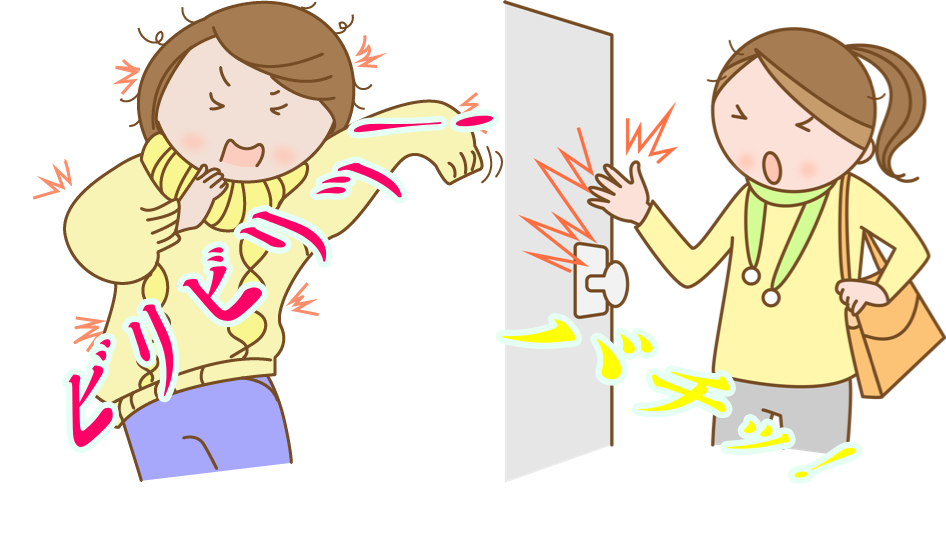

初動で避けたい行動

嫌味を受けた直後の反応は、その後の展開を左右します。ここで避けたいのは「相手の言い分を認めてしまうこと」と「議論を長引かせること」です。

そのため、以下の対応はNGです。

- 「とりあえず謝罪」は相手の発言を肯定することになり再発を招く。

- 「理屈で反論する」手段は場を勝ち負けの土俵に変え、相手の態度を硬化させる。

代わりに有効なのは、会話を閉じるための受け流しです。

- 「短い肯定」は同意ではなく、話をこれ以上広げないための返答。

例:「なるほど」「そういう考えもありますね」 - 「区切りの一言」は、会話を広げずに流すための短い返答。

例:「承知しました」「ありがとうございます」

派手に反論する必要はありません。むしろ、余計な消耗を避ける小さな一手こそが初動の正解なのです。

本記事のゴールと読み方

この記事の目的は、嫌味を言う相手を変えることではなく、あなた自身の安心と仕事での自信を守ることにあります。

次章では、嫌味の心理パターンを見分けるための「サイン」と初動対応の型を紹介します。順に読むことで、理解→即応→予防の三段階が自然に身につきます。

ただし一つだけ覚えておいてください。

もし嫌味が、差別や脅迫、継続的なハラスメントに発展する兆しを見せた場合は、会話テクニックではなく、証拠収集と相談に切り替える必要があります。

メールやチャットは原文のまま保存し、会話は日付・発言・目撃者を記録する。録音記録があれば尚良いです。

判断基準は「頻度」「影響」「相手の立場」です。

迷ったら早めに上司や人事、外部窓口へ相談してください。関係維持よりも安全を優先する・・この原則は何にも増して大切です。

嫌味を言う人の心理マップ

全体像

嫌味を言う人の言葉には、一貫性がないことが多いものです。その時々の心理状態によって口調や内容が変わり、さらに置かれた状況によっても質や狙いが変わるケースが少なくありません。だからこそ「この人は一体どういうつもりなのか」と受け手が混乱し対応に迷うのです。

ここでは、現場で識別しやすい七つのパターンに整理し、

- どんな時に出やすいか

- 見抜くサイン

- 相手の狙い

- 効果的な初動

を簡潔にまとめます。詳細な対応例は第3章で紹介します。

嫉妬

状況

会議で成果を認められたり、上司から評価の言葉をもらった直後。部署に戻ったときや休憩スペースなどで、先輩や直属上司などが「運が良かっただけだね!」等ということがあります。

心理の背景

このタイプの嫌味は、相手があなたを引き下げることで、自分の立場や安心感を守ろうとする心理から生まれます。本人に強い敵意がなくても、比較の場面では自然に嫉妬心が言葉に出てしまうのです。

よくあるサイン

- 「あれは運が良かっただけだね」

- 「あれくらいなら誰でもできるよ」

相手の狙い

自分の相対的な優位を回復すること、周囲の評価にブレーキをかけること。

初動の一言

- 「どう評価されるかは上の判断ですよ」

- 「それを私に言われても返事のしようがありません」

短く言葉を返すことで相手の挑発をかわし、会話を広げずに終わらせるのが正解です。議論にせず、第三者の基準に委ねる姿勢を示すと、嫌味は空振りに終わります。出来るだけ表情は柔らかく。

投影

状況

心理の背景

よくあるサイン

- 「君っていつも焦りすぎ」

- 「また独りよがりになってるよね」

相手の狙い

自分の不安を他人の物語とし、責任を転嫁すること。言っている本人にとっては「自分が正しい側」に立てる安心材料です。

初動の一言

- 「提出期限は確定しているので、当然バタバタはしますよ」

- 「課長の指示通りに仕事をしているので、それを独りよがりと感じるなら、そのまま課長に言ってください」

主観的なレッテル貼りを、そのまま受け取らずにウィービングやスウェーでかわすのが効果的です。仕事に真摯に取り組んでいるからこそ、軽快な返しに重みが付加されるのです。

その場で黙らせる切り返し

ここからは、実際の現場でそのまま使える短いひと言を紹介します。目的は「言い負かす」ことではなく、会話を終わらせることです。

会議後のひと言には「短い礼」で流す

状況

会議が終わって部に戻ったときに「新人にしては、がんばったほうじゃない?」と笑い混じな嫌味を言われることがあります。褒め言葉の顔をしていますが、瞳の奥には小さな棘が見え隠れしています。

心理の背景

発言者は冗談のつもりかもしれませんが、実際には相手の評価を軽く下げ、自分の優位を確認しようとする意図が隠れている。

よくあるサイン

- 「まあ、今回は運がよかっただけだね」

- 「新人にしては頑張ったほうだね」

相手の狙い

あなたの成果をやんわりと削り、自分の立ち位置を守る。場を軽くする体裁を取りながら、相対的優位を確保する。意識的にせよそうでないにせよ。

初動の一言

- 「どうもありがとうございます」

解説

あっさりと礼を置いて、すぐに仕事へ戻るのが最善です。短い礼は「これ以上は続けません」という合図にもなり、会話を自然に終わらせる効果があります。

利点と欠点

- 利点:場が荒れない/角を立てずに終われる

- 欠点:相手に通じず追撃が来ることもある → その場合は第4章の「境界線宣言」へ移行

ネチネチ型には「軽快な受け流し」で

状況

未完の段階で「ここも甘い、そこも雑」と終わらない指摘を延々と続けられることがあります。多くの場合、これは上司があなたに不必要なプレッシャーを負わせてしまうという非生産的なパターンです。

心理の背景

細部を繰り返し突くことで、自分の影響力を示そうとする。あるいは「完璧主義」や「苛立ち」のはけ口になっていることもある。

よくあるサイン

- 「ここも直した方がいいんじゃない?」

- 「そこもやり直したほうがいいね」

相手の狙い

あなたに無意味なプレッシャーを背負わせ、困惑へ落とす。結果的に進行を止め、相手の支配感を強める。

初動の一言

- 「お話は承りましたが、とりあえず当初の指針に基づいて終結します。その後で改めてコメントを頂けますか?」

解説

相手の言葉を頭ごなしに否定せず、一度受け止める。しかし、今この場を長引かせるのではなく「後で」と位置づけることで、会話を自然に打ち切ることができる。

利点と欠点

- 利点:上司の面子を保ちながら会話を切り上げられる/その場の進行を乱さない

- 欠点:完成提出後で再び同じ指摘が繰り返される可能性がある → その場合は、論点を整理した上で、当初の指針に基づいて淡々と回答する

マウンティングには「クリアな条件提示依頼」で

状況

上司から「基本ができてない。最初からやり直せ」と強い調子で言われることがあります。内容は抽象的で、具体的な基準が示されないまま全否定されるパターンです。

心理の背景

上司が部下に優位性を示そうとする典型例。内容の正しさよりも、「自分が指導する側だ」という立場を確認したい心理が働いています。

よくあるサイン

- 「こんなこともできないの?」

- 「基本からやり直したらどうだ」

相手の狙い

抽象的な否定を繰り返すことで、部下を「教えられる側」に固定し、自分の主導権を保つ。

初動の一言

- 「具体的に指示をしてください。それに沿って修正いたします。」

解説

曖昧な否定をそのまま受けると、延々と続く説教の土俵に乗ってしまう可能性があります。

ここでは「具体的な指示を求める」ことで、敵意を受け止めずに言葉をタスクへ変換する狙いがあります。

重要なのは、敵意に感情で返さないこと。非生産的な敵意に論理で応酬すれば「口論」に転化し、上司の攻撃欲求を逆に刺激してしまいます。

必要以上に正そうとせず、「タスク化→影響提示→記録」に切り替えるのが安全です。

利点と欠点

- 利点:抽象的な説教を具体的な条件に変換できる/時間を節約できる

- 欠点:要求が過大になる恐れ → その場合は「影響と代替案」を同時に提示して調整

意味不明の嫌味は「急用」を理由に切り上げる

状況

廊下やエレベーターホールで、上司が、いきなり愚痴や嫌味を長々と続けようとことがあります。内容は業務の改善指示ではなく、意味不明な不満や皮肉の繰り返し。付き合えば付き合うほど時間を奪われるだけです。

心理の背景

上司にとっては「感情を処理する場」ですが、部下にとっては生産性のない拘束時間です。部下が反論すれば「口答え」と見なされる危険もあります。

よくあるサイン

- 「最近のやり方は雑に見える」

- 「君は少し考えが甘いんじゃないか」

相手の狙い

特に改善指示を出すわけではなく、ただ話すことで不満を吐き出したい。部下に「聞かせる」こと自体で安心感や満足感を得ようとしている。

初動の一言

- 「A社との面会時刻が迫ってますので失礼します」

- 「次の会議の時刻が迫っていますので失礼します」

解説

「理由+離脱」をワンセットで使うのが有効です。単に会話を切るだけでは角が立ちますが、業務上の理由を添えれば、相手の面子を傷つけずにその場を離れられます。多少ギクシャクしても、ささっと逃げることが重要。

利点と欠点

- 利点:不自然さがなくスムーズに会話を終了できる/上司の面子を守れる

- 欠点:相手が強く引き止めてくる場合がある → その場合でも「まずは急ぎの業務を優先させてください」と繰り返し、会話の優先順位が低いことを明確にする

嫌味に「とりあえず謝る」は逆効果

状況

上司から、具体性のないよくわからない嫌味を投げられることがあります。無能な上司の典型。その場を丸く収めるつもりで「すみません」などと謝罪すると、非常に面倒になる可能性があります。

心理の背景

このタイプの嫌味は、改善を目的とした指導ではなく、立場の優位確認や不満のはけ口であることが多いです。

謝罪を繰り返すと、上司に「この部下には言えば従う」と学習させてしまい、嫌味が常態化する危険があります。

よくあるサイン

- 抽象的な言葉が多い(「いつも雑」「根本が甘い」)

- 謝っても改善点が示されず次の機会にも同じことを繰り返す

相手の狙い

部下に謝らせることで、自分の優位を確かめたいだけ。

初動の一言

- 「注意事項や改善点がある場合は具体的にご指摘ください。すぐに直します」

- 「不明な点を具体的に教えてください」

解説

あやまっても、逆に心証が悪くなるだけなので避けたい。大切なのは、やり取りを生産性のある方向に結びつけることです。

そのためには「具体的に指摘してください」「どの部分か教えてください」と依頼し、話を改善のステップへ移すのが有効です。

曖昧な嫌味は具体性の要求によって空回りし、相手も続けにくくなります。

利点と欠点

- 利点:嫌味を建設的な会話に転換できる/無意味な繰り返しを防げる

- 欠点:上司がさらに感情的になる場合がある → 全く理不尽な場合は一人で解決しようとしない。更に上の上司や人事部に相談する。

職場ですぐに役立つ対応策

この章では、嫌味に対して即効性のある対応策について考えていきます。嫌味で日々の集中や評価を損なわないように、あなた自身の手でコントロールを取り戻すことが目的です。

会話の最短化とエネルギー節約(聞かない技術)

嫌味に付き合ってしまうと、議題から離れてしまい、余計な時間がかかるだけでなく、周囲にも迷惑が及びます。ここで大切なのは、できるだけ早く会話を閉じることです。

例えば、会議後に、上司から冗談めかした嫌味を言われたとします。そのときに説明や反論を始めてしまうと、相手の思うつぼです。必要なのは、会話を最短で切り上げて進行に戻すことです。

返答例

- 上司「新人にしては、よくやったほうだね」

- あなた(軽く会釈して)「ありがとうございます。」・・それ以上は広げず、自席に戻って仕事を続ける。

ポイント

- 返答は簡潔に

- 声は落ち着いて低めに

- 立ち止まらずに即デスクに戻る

これで「嫌味の件で話に付き合うつもりはありません」という合図が自然に伝わり、結果として、大して仕事の邪魔にはならないはずです。ポイントは、スマートにこなすことです。

境界線の宣言

上司からの言葉が、内容ではなく言い方の棘として繰り返されることがあります。指摘自体は業務上必要でも、トゲのある言葉が続けば、集中やモチベーションが削がれます。

そんなときは、リスクを伴うけれど「境界線」を示す必要も時としてあります。ただ、上司と明確な対峙をする覚悟がない場合は難しいかもしれません。

3つの事例

課長が私のデスクに来て、朝出した報告書について指摘してきたシーン。

- 例1(軽い線引き):「ご指摘の内容は理解しましたが、仰り方については業務上不適切だと思います。」

- 例2(強めの線引き):「その仰り方は明らかに不適切です。業務に関係のない誹謗中傷は控えてください。」

人事への相談の基準

職場での嫌味が一度きりならまだしも、同じ上司から似たような言葉が繰り返される、あるいは業務の妨げになるほど頻発するとなれば、あなた個人の対応だけでは限界です。

そんなとき必要になるのが「記録」と「相談」です。

上司や人事など第三者に訴えを理解してもらう唯一の手段は、客観的な証拠です。記録は感情ではなく事実を残すために取ります

記録の内容

日時、場所や使用ツール、発言をほぼ逐語で一行、居合わせた人、業務への影響(作業遅延、顧客対応への支障など)。社風にもよるでしょうが、最強の証拠は録音・録画です。

相談へ進む目安

- 頻度:同様の嫌味が短期間に繰り返される

- 影響:業務の品質・速度、対外評価に実害が出る

- 力関係:相手が優位な立場で改善が見込めない

相談の仕方

- 例:「業務に著しく支障をきたす言動を受けておりますので、これをご理解いただける証拠を提出します。前向きなご対処をお願いいたしたい所存です。」

相談後は、自分の心身を立て直すことも忘れずに。出来ることを終えたら、精神的な疲れを次に持ち越さないようにしましょう。

伝聞による二次被害を防ぐ

嫌味は、直接聞かされて終わり・・とはないことケースもあります。

例えば、会議の最中に課長が私に言った嫌味の内容が後に広まり、やがて後日、それが再び課長の耳に尾鰭をつけて届き、余計にこじれてしまうようなケースです。これは二次被害と言えますね。

こういう連鎖反応を起こさないためには、やはりそれなりの対応が必要です。

- 同僚から嫌味の件を話された場合:「きっと課長も虫の居所が悪かったのでしょう」・・と軽く受け流し、その場で話題を切ること。

- 尾鰭を真に受けてより強力な嫌味を課長から受けた場合:「もし、よほど問題がありと判断されているのでしたら、部長を混じえて話し合いをしましょうか?」・・ここまで拗れると、応対には相応の勇気がいるけれど、常にある程度の腹は括っておく必要があると私は思う。

「言われやすい」を減らす自己防衛

嫌味への対応は、多少の練習は必要ですが、日頃からの注意と上手な切り返しをすることで、ダイレクトな被弾は相当減少します。

ほんの少しの機転や努力で十分です。例えば、姿勢や声色、距離感といった点に気を配るだけで、相手が「嫌味を言いにくい」雰囲気を作ることは可能なのです。

声・姿勢・言い回しの微調整

嫌味の多くは、内容が具体的ではなく、ただの難癖にすぎません。

問題は、こちらが動揺して早口になったり、語尾が上がって弁解調になると、相手に「突っ込みやすい」と思わせてしまう点です。

ここで大事なのは、攻撃的にならず、淡々と動じない姿勢を示すこと。そのために、声と口調を整えます。

状況例

- 課長:「君の説明文ね、クセが強いんだよ。前も注意したよね。もっと万人にわかるようにしないとって。」(具体性はなく、ただ嫌味として難癖をつけている)

- あなた(落ち着いた声で、語尾を下げて):「承知しました。具体的な指摘箇所はどこでしょうか?」

このように短く、低めの声で返すと、「嫌味に揺さぶられていない」ことが伝わります。必要なら修正の指示を出してもらえば済む話で、曖昧な難癖を引き延ばさずに終えられます。

ポイント

- 語尾を下げる → 「質問」ではなく「宣言」として伝わる

- 早口を避け落ち着いた口調で返す → 弁解ではなく単なる仕事上の返事に聞こえる

- 体を動かさず姿勢を保つ → 弱さを見せない

小さな調整ですが、これで相手の嫌味を重ねにくい空気を作ることができます。

情報の出し過ぎをやめる

嫌味は、相手の言葉の隙や余白に入り込んできます。

例えば、

- 未定の計画内容

- 期日が迫っているが未だ判断しかねている事項があること

- 不用意に喋ってしまった私生活の内容

などは、どれも嫌味のネタになります。したがって、不要な情報は出すべきではありません。

会議の場で

たとえば進捗報告のときに「今まだ悩んでいて・・」「ちょっと自信がないんですが・・」と余計な心情を話すと、格好の嫌味ネタになります。

大切なのは、上記のように、伝達すべき必要な事実だけを簡潔に伝えることです。

雑談の場で

昼休みに「昨日もまた残業でボロボロで・・」など自虐的に話すと、後で「また弱音か」「トロいんだよ」などと嫌味のタネになります。

常に状況と結論だけを簡潔に話す習慣が、あなたに安全をもたらします。

フィードバックを求めるとき

「なんでも意見ください」と丸投げすると、本当に何でも言われ、不要な嫌味まで招いてしまいます。

聞きたい範囲をあらかじめ限定しておくのがポイントです。

**

このように「必要最小限・時期限定・場所限定」で話を区切ると、嫌味を挟み込む余地はぐっと減ります。

情報は「出せば出すほど好意的に受け取られる」とは限りません。むしろ絞った方がよいのです。

嫌味の主と距離を保つ

嫌味を慢性的に繰り返す上司や同僚に、真正面から毎回対応していては疲弊するばかりです。大切なのは敵対することではなく、そもそも関与を減らすことです。

距離の工夫

- 席や視線を調整する:会議では真正面を避けて斜めに座る。発言は出来るだけ司会者や全体へ向ける。

- 捕まりやすい場所を回避する:嫌味を言われるスポット(エレベーターホールなど)をある程度特定できるなら、出来るだけ避けるようにします。

コミュニケーションの切り替え

嫌味を言う上司は、デスクに来てでも口頭で小言を重ねてきます。ここで議論を始めると、相手の思うつぼです。

「はい承知しました」この程度で切り上げます。

必要な情報だけを拾う

嫌味そのものには意味がありません。ただし、まれに業務上の指示や確認事項が混じっていることがあります。そうした場合は、指示や事実の部分だけを汲み取り、それ以外の嫌味は無視するのが賢明です。

ケース別スタディ

上司:力関係がある場での対応

上司からの嫌味には、その中に必要な情報がある場合は、その情報だけに反応します。つまり、「承知しました。主旨は、〜ですね?」というような返し方です。

ムカッとして反論するのは、基本的には愚策です。ただし、一線を越えた侮辱や業務に支障をきたすほどの言葉には、毅然と対応せざるを得ない場面もあるでしょう。

同僚:関係を壊さずに短く流す

同僚からの嫌味も、その多くは生産性がない、気分や力関係から発せられることが多いものです。まともに付き合えば、時間も労力も浪費します。まともに返す必要はありません。

会話例

- 同僚A:「この資料も甘いよね。前回と同じじゃない?」

- あなた:「そう感じるなら、この案件は君に任せようか。何なら課長に話しておこうか?」

皮肉には皮肉で返す形ですが、会話を続ける意志がないことが自然に伝わります。

あるいは、あえて軽い揶揄で切ることもできます。「そう? じゃあ君の完璧な資料を楽しみにしてるよ。」

いずれも、内容に反論するのではなく、「これ以上この話を続けない」というメッセージを込めた返しです。

やってはいけない反応

嫌味に直面すると、多くの人は思わず「正しさ」で押し返そうとします。しかし、それは相手の思うつぼ。冷静さを失った瞬間に、こちらが損をします。ここでは、実際の職場でよくやりがちな誤った対応を示しつつ、その理由と置き換えの方法を解説します。

長い反論は「説明係」にされるだけ

そもそも嫌味には本質的に生産性がありません。仮に業務に関する指摘が混ざっていても、その部分だけを拾えば十分で、嫌味そのものに応じる必要はありません。

ところが、多くの人がやってしまう失敗が「長い反論」です。

「そんなことはありません、実際のデータはこうで、プロセスもこうで・・」と延々と説明を始めてしまうと、相手の狙い通りに「説明役」を引き受けることになります。

これは嫌味の発言を正面から受け止めた証拠となり、第三者から見れば「言い訳がましい」「弁解に必死」と映りかねません。結果として、自分の評価を落とすリスクさえあるのです。

では、どう切り返せばよいか。

答えは簡潔さにあります。もし業務に関する要素が混じっているなら、その部分だけ確認し、余計な説明はせずに会話を終わらせることです。

返答例

- 「今お伺いしたお話のポイントは、今日の会議で配布する資料の一部修正、ということですね?」

(相手の返答を受けて)「了解しました」

これで嫌味の要素は完全にスルーしつつ、業務の要点だけを拾って会話を終わらせることができます。

嫌味を言い返すと「同類」に見られる

同僚から「君にしては上出来だな」と言われるようなケース。冗談めかしているようでいて、どこか上から目線の言い方に引っかかります。

「やっと君に追いついたかな!?」みたいな、場を笑いに変える返しもありますが、相手や空気次第では「皮肉の応酬」に見られるリスクもあります。

返答例

- 「本当?ありがとう」:一度だけ軽く礼を言って終わり。相手の「棘」には深入りせず、会話を広げないのが得策。

嫌味を真に受けて反論すると同類に見られ場の印象を悪くします。逆に、軽く流すのが理知的でスマートです。

安易な謝罪は「押せば動く人」にされる

上司から嫌味を言われた時に、とっさに「すみません」と謝ってしまうのは、そしてそういう対応を繰り返していると、「押せば下に出る人」と認識され、今後も標的にされやすくなります。

対応としては、嫌味に否定は不要です。下手に否定すると拗れる可能性があります。次に、嫌味の中に具体的な業務内容が含まれている場合はそれを確認しましょう。

- 「〜ということですね?」

のような返し方です。

また、嫌味に内容がない場合、本当に単なるウサ晴らし的な内容であるなら、

- 「以後注意します」

- 「了解しました」

などと肯定的相槌で済ませます。とにかく謝罪しないことが大切です。

終わらせることが最優先

嫌味への対応で忘れてはいけないのは、「勝つこと」ではなく「終わらせること」です。

- 長文反論はしない

- 皮肉の応酬は避ける

- 安易に謝らない

この三つを徹底し、代わりに、状況に応じて、「基準・期限・具体化」へ話を戻す一言を置く。それが大切です。

心が削れた後のメンテナンス

ビジネスの現場で働く人が、みな強靭な精神力を持っているわけではありません。中には、ほんの一言の嫌味でも強く心に残り、仕事が手につかなくなる人もいます。

嫌味を受けた後は、理屈で割り切ろうとしても頭の中でやり取りを繰り返してしまいがちです。これは「考える」ではなく「反芻」であり、放っておくと心の疲れは翌日まで尾を引いてしまいます。

だからこそ大切なのは、すぐに回復のための段取りを持っておくこと。短時間で呼吸を整え、思考を切り替え、翌日に引きずらないための具体策をここで整理していきます。

反芻思考を止める短時間ルーティン

嫌味を受けた日は、その一言が頭の中で繰り返され、心がその出来事に支配されがちです。しかし、本来あなたの一日は、もっと価値ある仕事や生活に使われるべきものです。だからこそ「反芻を止める小さな区切り」を意識してください。

- 呼吸で心身を切り替える:鼻から深く吸い、口から細く吐く呼吸を2回。体の緊張を抜くことで、頭のリピート再生が止まりやすくなります。

- 事実を一行で書く:「言われたこと」「自分がやること」だけを一行ずつメモに残す。これ以上考えないと自分に区切りをつけます。理由探しや反論の検討には入りません。

- 小さな行動で心を前へ動かす:メールの下書き、翌日のタスク確認、10分の散歩など。小さな「前進」が心を過去から現在に戻してくれます。

この順番を守り、「嫌味に心を奪われ続ける一日」から抜け出しましょう。大切なのは、嫌な出来事を一日の中心に据えないこと。あなたの時間と心を取り戻す習慣こそが、翌日への力になります。

信頼できる人を持つ大切さ

嫌味を受けて気持ちが塞いでしまったら、気を使わずに話せる同僚や友人の存在が大きな支えになります。ただ吐き出すことで、頭の中にこびりついた言葉が外に出て、気持ちが軽くなるのです。

これは精神科の治療でも取り入れられる方法で、感情を一人で抱え込まないことそのものが回復につながります。

大切なのは「安心して話せる相手」を日頃から持っておくこと。相手がアドバイスをしてくれるかどうかではなく、そのまま受け止めてくれる存在が必要なのです。

距離を置く

どうしても嫌味を繰り返す相手には、距離を取る工夫も有効です。

- 会議では真正面を避け斜めに座る

- 昼休みや移動のタイミングを少しずらす

- 同僚から話題を振られても直受けせず流す

こうした工夫だけで、日常の摩耗はぐっと減ります。

専門家を頼る

もし嫌味が日常的に続き、体調や業務に影響するなら専門家に相談してください。

- 眠れない日が続く/食欲がない

- 出社前に強い不安や動悸がある

- 嫌味が個人攻撃や差別的発言に発展している

こうした場合は、産業医や人事窓口に事実を記録(録音・録画)して相談します。

感情を訴えるのではなく、事実を淡々と提示することが効果的です。

まとめ

ここまで、嫌味への理解・即応・予防・回復の方法を扱ってきました。ですが、読者の中には「これほど嫌味対策を覚えなければならないなら、社会人になるのが怖い」と感じた人もいるかもしれません。

安心してください。現代の職場は、コンプライアンス重視、ハラスメント防止重視の流れが強まっており、常識的な組織ではむしろ「嫌味を言う人が孤立する」ケースの方が多くなっています。

この記事で紹介したのは、「万が一そういう人物に出会った場合でも、あなたの側に選択肢がある」ということを示すためのものです。

つまり、「嫌味が当たり前」ではなく、「対処法を知っていれば過度に恐れる必要はない」というのが本当のメッセージです。

むしろ現実的には、この記事で示した対応を実際に使う場面は限られます。しかし、知っているだけで安心できる、いざというときに迷わないという意味で、大きな価値を持ちます。

- 嫌味は「避けられない現実」ではない

- ただし出会う可能性はゼロではない

- だからこそ、いざという時の備えとして知識を持っておけばいい

就職を控えた学生や、転職を考えている方にとっても、「嫌味に対処する技術がある」という安心感は、自信をもって一歩を踏み出す後押しになります。

**

最後に、この記事を読んで私の思考が浅いと感じた、あるいはそういう意味での反感を持たれた方に申し上げます。

ここまで紹介してきたのは、典型的で再現性のあるパターンを想定した対処法です。もちろん、実際の職場ではもっと複雑で、感情や権力構造、利害関係が絡み合い、一筋縄ではいかない場面が数多く存在します。ですから「この記事さえ読めば万能に解決する」というものではありません。

ただし、覚えておいていただきたいのは次の三点です。

基本形を知っていれば応用が利く

どんなに複雑な嫌味も、その根底には「優越感」「不安」「投影」「権力誇示」といったシンプルな動機が潜んでいます。

この記事で示した型は、あくまで「基礎練習」としての枠組みです。現場で応用する際は、目の前の状況に合わせて調整してください。

感情に支配されないこと

上司や同僚の一言で、まるで人生のすべてが終わったかのように感じてしまう人がいます。しかし、それは愚か以外の何物でもありません。

嫌味は所詮、相手の心の投影や不安から出た「音」にすぎません。それに自分の未来を預けてしまうのは、自ら人生を閉ざす行為です。

大切なのは、冷静に「事実」と「対処の選択肢」を切り分けること。感情に溺れれば判断力を失い、ただの被害者で終わります。逆に、淡々と線を引けば、あなたの未来は揺らぎません。

全てを自力で背負わなくていい

時に、どんな切り返しも効かない「理不尽な嫌味」や「構造的な問題」が存在します。その場合は、個人のスキルではなく組織的な対応が必要です。

人事や上司、外部窓口への相談は「逃げ」ではなく、正しい解決プロセスの一部です。

つまり、ここで紹介したサジェスチョンは「単独で現実をすべて解決する武器」ではなく、「あなたの判断力を鍛える基礎体力」として捉えてください。

複雑な嫌味に出会ったときも、基礎があるからこそ冷静に状況を整理し、次の一手を選べる余裕が生まれます。