目 次

Evernoteとは何か?

長寿アプリでありながら今も第一線で使われる理由

Evernoteは、2008年の公開以来、ノートアプリとして情報管理分野において長年にわたり中心的な存在であり続けている。

登場当初から注目を集めたのは、テキストだけでなく、画像、PDF、音声、Webページといった多様な情報を一箇所に集約し、それを検索可能な形で蓄積できるという点だった。

この思想は、当時としては非常に画期的だった。

その後、スマートフォンの普及とクラウド技術の進化により、多くのノートアプリが登場するが、Evernoteはその波に埋もれることなく、むしろ機能の洗練を重ねてきた。

OCRによる画像内文字の検索、Webページの完全保存、名刺スキャンなど、情報整理を徹底的にサポートする独自の機能は今もなおユーザーに支持されている。

経営体制の変化と進化するEvernote

2023年末、無料プランの大幅な制限が発表され、一部のユーザーがEvernoteから離れた。

これを受けて、ネット上では「サービス終了ではないか」「もう使えない」といったネガティブな声も見られるようになった。

検索してみると、「終了時期」「課金」「オワコン」といった関連ワードが並ぶのが現実だ。

だが、これは事実ではない。

Evernoteは現在も継続してサービスを提供しており、むしろアップデートと改善を続けている最中である。

確かに、経営面では2023年にイタリアのテック企業Bending Spoonsによる買収があった。

この変化に伴い人員の整理や運営体制の合理化が進められたが、こうした動きは外資系の買収ではごく一般的なものであり、必ずしもネガティブなものではない。

買収後のEvernoteは、開発力を再構築し、アプリの品質向上と安定性の強化に注力している。つまり、これは「終わり」ではなく「再生」の過程なのである。

他のメモアプリとの役割の違い

現在のノートアプリ市場には、さまざまな選択肢がある。

- Notionのように共同作業やデータベース運用に強いもの

- OneNoteのように手書き機能に優れるもの

- Google KeepやApple Notes(メモ)のようにシンプルで軽快なツール

それぞれの特徴は明確で、目的やスタイルによって使い分けられている。

そのなかでEvernoteは、情報をできる限り自然な形で集めて蓄積し、後から自在に検索・再利用できる点に軸足を置いている。

以前は「重い」「同期が遅い」といった印象を持たれることもあったが、近年はアプリの高速化や動作の安定化が進み、読み込み速度や同期精度も大幅に改善された。

加えて、共有ノートやスペース機能により、チームでの共同編集も実用的なレベルに達しており、ビジネス用途にも十分対応している。

ただ、それでもEvernoteの本質的な強みは、瞬間的なメモの軽快さや即時的な共同編集に偏らず、「多様な情報を長期にわたって蓄積し、必要なときに即座に取り出す」という情報資産の管理にある。

この特性は、断片的な記録ではなく、体系的な蓄積を求めるユーザーにとって、他のアプリとは一線を画す大きな価値となっている。

情報量が多い人ほど真価を発揮する

ビジネスにおいては、案件ごとの記録や議事録、取引先とのやり取り、メールや外部資料の管理が求められる。

学生にとっても、講義ノート、参考資料、スキャンしたレジュメ、学術論文などを体系的に保存し、検索可能な形で管理する必要がある。

Evernoteは、こうした膨大な情報を一元的に整理し、瞬時に呼び出す環境を提供することに長けている。

情報の複雑さと量が増えるほど、Evernoteの価値はむしろ高まる。重厚で信頼できる記録と検索のインフラとして、今も第一線で支持され続ける理由がそこにある。

主な競合アプリとの比較

各アプリの共通点

この章では、Evernoteと他の有力なノートアプリを比較していく。だがその前に、まずは共通している特徴から押さえていこう。

どのノートアプリにも共通するのは、

- 情報を記録し

- それを保存し

- あとから見返し

- 必要なときに検索して活用する

という一連の基本的な機能である。

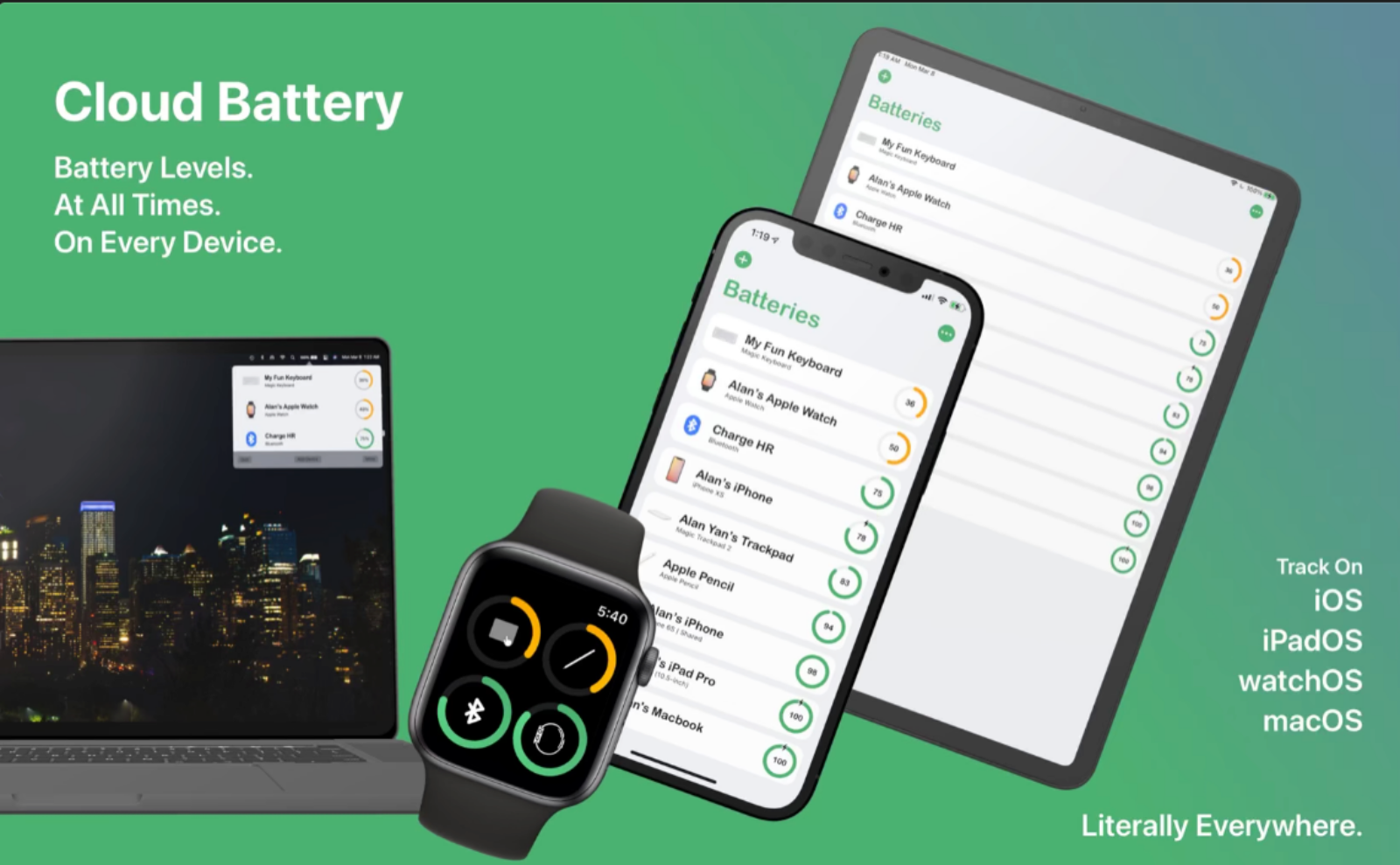

それともう一つ、重要なのが「プラットフォーム対応」である。

現在の主流アプリは、

- Windows

- Mac

- iPhone

- Android

- Webブラウザ

など、複数の環境で使用できる前提で設計されている。

つまり、場所や端末を選ばず、どこでも同じ情報にアクセスできるのが現代的なノートアプリの前提条件となっている。

ただし、それらの機能や構造が「どう実装され、どこに重心があるのか」はアプリごとに大きく異なる。次に示す各アプリとの比較から、その違いとEvernoteの独自性を具体的に掘り下げていく。

Notionとの違いは構造と柔軟性

Notionは、近年急速に人気を拡大している統合型の情報管理ツールである。

ドキュメント、データベース、タスク管理、Wikiなどを一つの空間に統合し、ユーザーが自由に構築できる柔軟性が最大の特徴だ。特にチームでの共同編集やプロジェクト管理において力を発揮する。

一方、EvernoteはNotionのような柔軟性やコラボレーション志向を持たない代わりに、情報の入力・蓄積・検索という「情報アーカイブ」としての役割に特化している。

構造化よりもスピードと利便性を優先し、あらゆる情報をすばやく保存し、検索して再利用することに重点を置いている。

たとえば、外出先で思いついたアイデアや、Web記事の一部、写真付きの領収書などをすぐに保存したい場合、EvernoteはNotionよりもスムーズに機能する。

これはアプリ設計が「即時記録と後からの整理」に最適化されているためである。

OneNoteとの違いは手書きか検索か

MicrosoftのOneNoteは、教育分野やビジネス文脈でも一定の支持を集めているアプリであり、特にペン入力やホワイトボード的な使い方を想定した設計が特徴的である。

デジタルノートブックという名称通り、ページやセクションという階層的な構造で情報を整理し、自由度の高いレイアウトが可能となっている。

Evernoteとの最も大きな違いは、「手書きと自由な配置」に重点を置くOneNoteと、「テキストの検索性と整理効率」に重点を置くEvernoteの設計思想にある。

Evernoteは、スキャン画像や手書きメモの文字もOCRで検索対象に含めることで、視覚的な構造よりも情報の検索性を最優先にしている。

この点で、過去の情報に即アクセスしたいユーザーにとっては、OneNoteよりEvernoteの方が効率的である。

Google Keepはシンプルだが限界もある

Google Keepは、Googleアカウントを使う人にとって手軽で使いやすいメモアプリである。

色分けやラベル付け、音声入力、リマインダー設定など基本的な機能は充実しており、軽量で素早く起動できるという利点がある。

しかし、Keepは基本的に「フラットな構造」で運用されるため、大量の情報を蓄積・整理・再利用したいユーザーにとっては限界がある。

ノートブックやスタックといった階層管理が存在しないため、一定の情報量を超えると管理が煩雑になる。

Evernoteは、そうした構造化と検索の両立を実現しており、情報が増えても破綻しにくい運用が可能となっている。

Apple Notesは連携力に強みがあるがApple製品前提

Apple製品に囲まれた生活を送っているユーザーにとっては、Apple Notes(メモ)は非常に便利なツールだ。

iPhone、iPad、Mac間でシームレスに同期し、画像やリンクも簡単に貼り付けられる。音声メモや手書きもサポートされており、UIもAppleらしい洗練された設計となっている。

ただし、Apple NotesはApple製品というエコシステム内に閉じている設計であるため、WindowsやAndroid端末を含む環境で使う場合には制約が多くなる。

Evernoteはクロスプラットフォーム対応が前提で設計されており、異なる端末やOS間でも同じ使い勝手が維持される点で優位に立つ。また、検索性やWebクリップ、OCRなどの高度な情報管理機能では、Apple NotesはEvernoteには及ばない。

**

それでは次章では、数あるアプリの中でEvernoteがどのような強みを持ち、なぜ今なお選ばれ続けているのか、その核心に踏み込んでいこう。

情報整理力と検索性能

タグとノートブックの活用で複雑な情報を整理する

Evernoteが他のメモアプリと一線を画す理由の一つは、「情報の分類・整理」に強い構造を持っている点である。

ノートはノートブックという単位でまとめることができ、さらに複数のノートブックをスタックとして束ねることも可能だ。この階層構造により、大量のノートがあっても混乱せずに管理できる。

さらに、Evernote独自の強みは「タグ」の存在である。

タグは、ノートブックとは異なる視点でノートを横断的に分類する手段として機能する。例えば、案件名、進行状況、内容種別など、複数の切り口で情報を整理したいときに、タグは極めて柔軟かつ有効である。

タグの多重付与が可能であるため、一つのノートを複数の文脈で参照可能にできる点は、特にビジネスにおいて重宝される。

たとえば、「契約書」タグと「A社」タグを両方付けておけば、どちらの観点からもアクセス可能となり、後からの検索や分類が格段に効率化される。

OCR検索でスキャンデータも自在に活用できる

Evernoteの真骨頂は、情報の検索機能にある。

単なるテキスト検索にとどまらず、画像やPDFファイルの中の文字も認識し、検索可能にするOCR機能が標準で備わっている。

これは、領収書や名刺、手書きメモ、書籍のスキャンなど、紙媒体をデジタル化したデータにもそのまま検索性を持たせることができるという意味で、非常に大きなアドバンテージである。

多くのユーザーがEvernoteを「第二の脳」と形容する理由の一つがここにある。

情報を一度放り込んでしまえば、後から詳細を覚えていなくても、キーワードで探し出すことができる。記憶よりも検索に頼るスタイルが確立されると、情報処理の効率は飛躍的に高まる。

学生であれば、講義ノートや配布資料、調べた内容を次々に保存しても、後で試験対策やレポート執筆の際に必要な情報を瞬時に引き出すことができる。

ビジネスパーソンにとっては、打ち合わせ記録やプレゼン資料、業務マニュアルの中身を、いちいちフォルダを掘ることなく呼び出せるという点で、作業効率を大幅に向上させる。

曖昧検索やフィルターによる検索精度の高さ

Evernoteの検索機能は単にキーワードを拾うだけでなく、条件検索にも対応している。

- タグ

- 作成日

- 更新日

- ノートブック

など複数の条件を組み合わせることで、数千件に及ぶノートの中から目的の一つを瞬時に抽出できる。

また、誤字や曖昧なキーワードにもある程度対応する柔軟さを持っており、「たしかこのあたりに書いたはず」という曖昧な記憶を頼りに検索しても、それなりの精度で結果が得られるのは大きな魅力である。

このように、Evernoteの情報整理と検索性能は、単なる「記録」ツールを超えて、「知的生産の効率化」に直結する機能群で構成されている。

大量の情報に囲まれた現代の学生やビジネスパーソンにとって、情報をいかに扱うかが成果を左右する以上、その中心を担うツールとしてEvernoteが選ばれ続ける理由は明確である。

Evernoteの実用性を支える補助機能

Webクリッパーで瞬時に情報収集

Evernoteが情報管理ツールとして評価される理由の一つが、強力なWebクリッピング機能にある。

ChromeやSafariなどの主要ブラウザに対応する公式拡張機能「Web Clipper」を使えば、閲覧中のWebページをそのままEvernoteに保存できる。

しかも、単なるスクリーンショットではなく、記事本文だけを抽出したり、ページ全体を保存したり、PDF形式にしたりと、保存形式を選べる柔軟性がある。

これにより、調査中に出会った有用な記事、技術情報、論文、ブログなどをワンクリックで自分の知識ベースに取り込むことができる。あとで検索したり、注釈を加えたりする際も、元記事にアクセスし直す必要がないため、情報収集の効率は大幅に向上する。

特に大学生のリサーチ作業や、ビジネスパーソンの競合調査・情報蓄積において、他のメモアプリにはない武器となる。

「簡易版の記事」が便利

以下はブラウザにChromeを使っている前提です。

実はWebクリッパーを物凄く利用しています。ブログ作成のヒントになる可能性があると閃いたら即クリップしています。超簡単。

クリップのメニューは6種類あり、単純な記事であれば「簡易版の記事」が余分な文章などがついてこなくて便利です。

もし、記事が複数ページに分かれていたら、全部を一発ではクリップできませんが、そんな時に役に立つのが「uAutoPagerize」という機能拡張。

これを入れておけば全てのページを一画面に表示できます。

テンプレート機能でノート作成の効率化

Evernoteには、繰り返し使うノート形式をあらかじめ登録しておける「テンプレート機能」が搭載されている。

会議議事録、週報、日報、読書メモ、プロジェクト管理など、フォーマットが定型化されるタスクにおいて、テンプレートを活用すれば、ノート作成の時間を短縮できる。

あらかじめ用意された公式テンプレートをそのまま使うこともできるし、自分でカスタマイズしたテンプレートを保存することも可能だ。

定期的な記録や思考の棚卸し、タスクの記入などを「考えずに始められる」ことで、思考の流れを中断することなく作業に移行できるのが利点である。

音声メモや写真の即時記録も可能

Evernoteはテキストだけでなく、音声や画像も柔軟に取り扱える。

スマートフォン版のEvernoteでは、アプリを立ち上げてすぐに音声メモを録音し、ノートとして保存できる。たとえば、移動中にアイデアが浮かんだときや、文字入力が難しい状況でも記録が可能だ。

また、カメラ機能を使って、手書きメモやホワイトボード、名刺、領収書などを撮影し、そのままノートに保存できる。撮影した画像内の文字もOCRで認識され、後から検索可能になるため、紙資料のデジタル化と検索性を両立できる点が秀逸である。

こうした入力手段の多様性は、単なる「ノートアプリ」の枠を超えて、あらゆるシーンに情報収集ツールとして溶け込む柔軟性を持っていることを示している。

リマインダー機能で「思い出させるメモ」へ

Evernoteのノートにはリマインダー機能を設定できる。これは、作成したメモやタスクに対して、特定の日時に通知を出すことで、忘れずに実行へつなげる仕組みだ。

他のタスクアプリのような複雑な日付管理や繰り返し設定まではできないが、あくまで、

- このメモをあとで見返したい

- このアイデアを来週再考したい

といった用途には十分である。

メモとタスクの境界が曖昧なEvernoteにおいて、軽量でシンプルなリマインダーは実用性の高い機能である。

オフラインアクセスでどこでも使える安心感

Evernoteの有料プランでは、「オフラインアクセス」機能が提供されている。

これはあらかじめ指定したノートやノートブックを端末に自動保存し、インターネットに接続していない状態でも閲覧・編集できるようにするものだ。

この機能の最大の利点は、通信状況に左右されないことである。

たとえば、地下鉄の車内、Wi-Fiの届かないキャンパス、飛行機内など、ネット接続が不安定または不可能な場面でも、重要なノートにアクセスできる。

あらかじめ同期設定をしておけば、常に最新の情報を手元に置いておけるという安心感は、業務にも学習にも大きな武器になる。

Evernoteを最大限に活かす使い方の工夫

タグとノートブックの併用で情報の二重構造を作る

Evernoteでは、ノートを「ノートブック」で分類するだけでなく、「タグ」を付けて横断的に整理することができる。この二重の構造を使いこなすことで、単なるファイル管理の枠を超えた柔軟な情報運用が可能になる。

例えば、講義メモを「2025年度 経済学」というノートブックに入れつつ、「ゼミ」「資料配布」などのタグを付けておけば、時系列だけでなく内容別に後から抽出できる。

ビジネスパーソンであれば、「商談記録」「企画アイデア」などのタグを用いれば、業務の流れや目的に応じてノートを再編できる。

重要なのは、分類方法を最初から完全に決めておかなくても、後から柔軟に変更できるという点だ。これにより、記録のスピードと整理の柔軟性を両立できる。

マルチデバイスの連携を前提に使い方を最適化する

Evernoteはクラウドベースで同期されるため、スマートフォン、タブレット、PCのいずれからでも同じノートにアクセスできる。これを活かすには、デバイスごとの「役割分担」を明確にすることが効果的だ。

たとえば、外出中はスマホで思いついたアイデアを音声や写真で即記録し、帰宅後にPCで整理・追記を行う。あるいは、通勤中にスマホでノートを読み返し、重要な箇所にハイライトやタグを追加しておく。

このように、「どのデバイスで何をするか」を自分の生活リズムと結びつけて定めておくことで、Evernoteは単なる記録アプリから「仕事と学びの基盤」へと進化する。

ノートリンクや内部検索を活かして知識を再構築する

Evernoteの強みのひとつに、「ノート同士をリンクできる機能」がある。

あるノートのURLを別のノートに貼り付けるだけで、内部リンクとして機能する。これを使えば、自分だけの知識ベースやテーマ別まとめを構築することができる。

たとえば「プレゼン資料まとめ」ノートを作成し、その中に「過去のプレゼンアイデア」「参考にした記事」「フィードバック」などのノートリンクを張れば、情報のハブとして機能する。

また、Evernoteの検索機能は非常に高性能で、画像内の文字やPDF、手書きメモまで認識して検索対象とする。

タグやタイトルだけに頼らず、「あとで見つけられる」という前提で自由に書き込める安心感は、他のツールにはない価値である。

書くだけでなく振り返る習慣を

Evernoteは「記録すること」に意識が集中しがちだが、真の価値は「記録を活用すること」にある。

たとえば毎週金曜に「今週の記録を振り返る時間」を設定し、ノートブックごとに気づきや改善点を整理する習慣を持つだけでも、情報は単なる記録から「経験知」へと昇華する。

この習慣化を支えるのが、先に紹介したテンプレートやリマインダーである。週次レビュー用テンプレートを用意し、リマインダーで実行を促せば、習慣化へのハードルはぐっと下がる。

Evernoteを「第二の脳」として機能させるためには、単なる入力アプリとしてではなく、「学びと成長の記録装置」として位置づけることが大切である。その視点があってこそ、Evernoteは他のメモアプリとは一線を画すツールとなる。

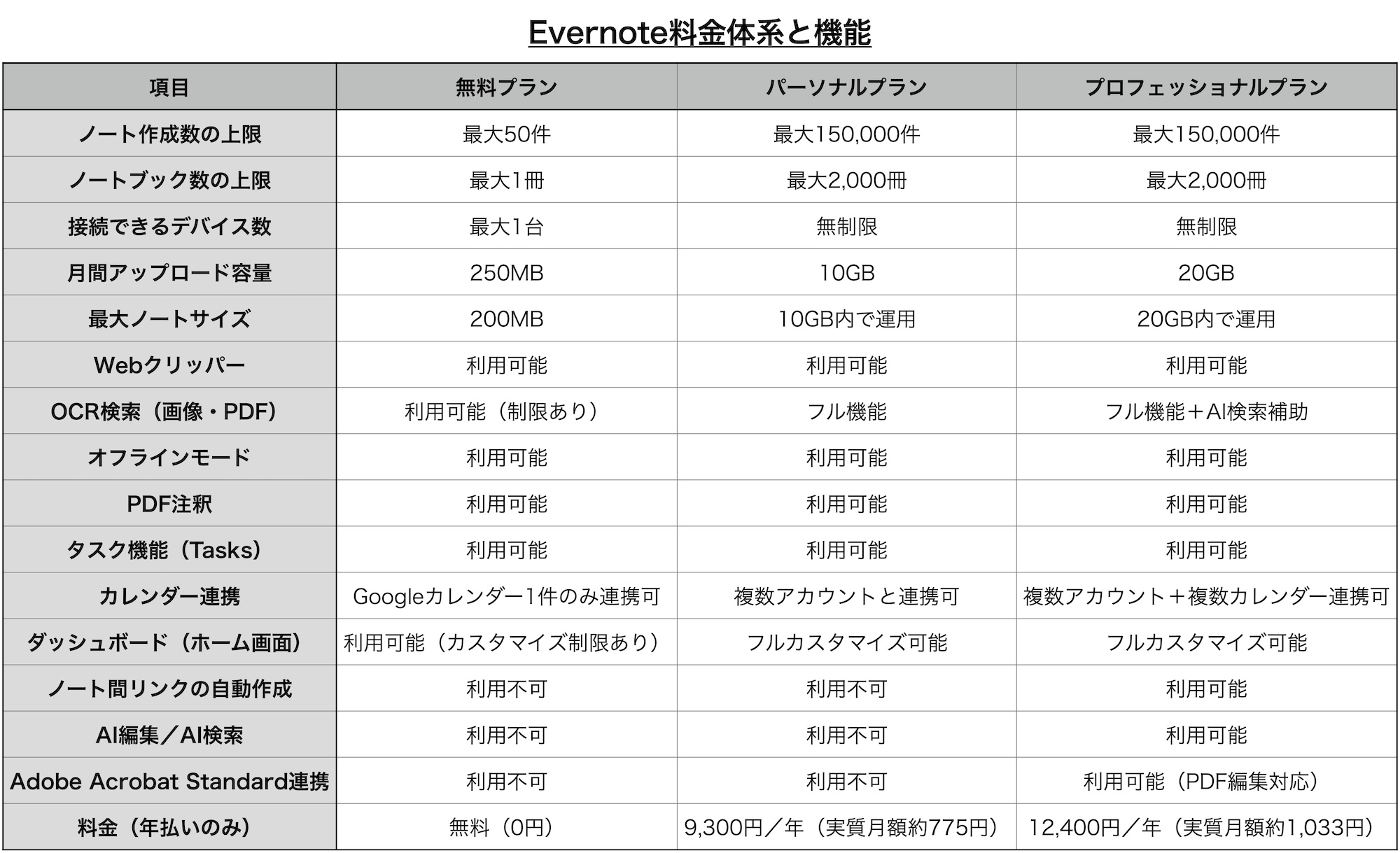

Evernoteの無料プランと有料プランの選び方

現在のプラン構成と機能差を把握する

Evernoteは現在、

- 無料プラン

- 2つの有料プラン(Personal・Professional)

を提供している。それぞれで利用できる機能に明確な差があり、どのプランを選ぶべきかは「どのような使い方をするか」によって決まる。

一覧表を作成したのでじっくり見てほしい。

「どのような使い方をするかによって決まる」とは言うものの、学生にせよビジネスピープルにせよ、ガッツリと使うならば無料プランという選択肢はないのではなかろうか?

有料プランだけで利用できる機能「オフラインアクセス」を一覧表に入れ忘れました。

Evernoteの将来性と今後の展望

長年の変遷を経て進化を続けるEvernote

Evernoteは2008年の正式リリース以降、クラウドベースのノートアプリとして世界中で注目を集めてきた。

黎明期の革新性はその後、競合の台頭と運営面の迷走により影が薄くなった時期もあったが、2023年以降、開発体制が刷新されて以降は再び注目を集めつつある。

現在のEvernoteは、UIの再設計やパフォーマンス改善、タスク機能・カレンダー統合といったアップデートを重ねながら、長年の実績に裏打ちされた使いやすさと多機能性を維持している。

日々の情報を効率よく記録・管理・活用したいユーザーにとって、Evernoteは今なお信頼できる定番ツールとして広く活用されている。

短期的な将来:安定化と定着に向けた取り組み

現在のEvernoteは、安定性と使いやすさの向上に主眼を置いたアップデートを継続している。ノート編集の軽快さ、同期精度、アプリ起動の速さなど、日常利用のストレスを減らすための改善が着実に進んでいる。

また、2023年後半からはAIを活用した検索補助やノートの要約機能のテストも始まっており、これが実装されれば「情報をためる場所」から「知識を活用する場所」へと位置付けが一段階進化する可能性がある。

すでに海外では一部ユーザーに向けてベータ提供が始まっており、本格実装も遠くないと見られる。

中長期的な展望:プラットフォーム化の可能性

今後、Evernoteが目指すのは「単一機能のアプリ」ではなく、「情報の集約・活用プラットフォーム」としての立ち位置だと考えられる。

すでにGoogleカレンダーやGmail、Zoomなどとの連携が実装されており、外部サービスとの結合が今後さらに進めば、ノートアプリという枠を超えた統合型ワークスペースへの進化も十分にありうる。

また、API連携やWebクリッパーの強化、音声・手書きの取り込み精度の向上も進行中であり、「あらゆる情報が集まるハブ」としての価値をさらに高めていくだろう。

これはNotionやOneNoteとは異なる方向性で、Evernoteが独自性を維持しながら成長する道とも言える。

ユーザー側の視点で見る今後の使いどころ

vernoteは、ビジネスパーソンにとっては「単なるメモ」ではなく、「業務の中核を支える知的なアーカイブ」として活用できる存在になりつつある。複数の案件やプロジェクトを同時に進める際、情報を一箇所に集約し、振り返りやタスク整理に役立てることで、仕事の効率や精度を高めることができる。

一方、大学生にとっても、Evernoteは「勉強のための道具」から「学びを体系化する基盤」へと活用の幅が広がっている。講義ノート、参考資料、PDFや音声記録を一元管理できることで、試験対策やレポート作成にも直結する学習環境が整う。特にOCR検索機能やタグ付け、ノートリンクなどは、複数科目をまたいで学習する大学生活において大きな力となる。

ただし、今後の機能強化が進むなかで、ユーザーによっては「機能が多すぎてかえって使いづらい」と感じる場面が出てくるかもしれない。

今後のアップデートでは、高度な機能を積極的に活用したい層と、基本的なノート管理をシンプルに使いたい層の両方に寄り添う設計が求められる。これはビジネスでも学業でも同様で、Evernoteがより多くのユーザーにとって「ちょうどよく使える存在」であり続けるための重要な条件である

活用の鍵は「運用設計」にあり

ツールの実力を引き出すのは使う側の設計力

Evernoteは、単体でも強力な機能を持つツールだが、それを「活かしきる」ためには、使う側の意図と工夫が不可欠だ。ただ何となく使っていては、その真価は見えてこない。ビジネスにせよ学習にせよ、自分なりの「運用設計」を行うことで、Evernoteは真のパートナーになる。

では、Evernoteをより実用的に活かすために、実際にどのような運用設計を意識すればよいのか。ここからは、具体的なルール設定や活用例を挙げながら、そのヒントを探っていこう。

自分だけのルールを決める

たとえば以下のようなルールを、あらかじめ自分で決めておくことで、Evernoteの情報整理力は格段に向上する。

- ノートブックの構成(プロジェクト単位/テーマ単位など)

- タグの運用方法(抽象タグ/具体タグの使い分け)

- 命名ルール(日時・内容の併記など)

- インボックスの活用(仮置き場を常に1つ用意)

こうしたルールは、Evernote側が提供してくれるわけではない。自分がどう使いたいか、どこで迷いたくないかを考えておくことが肝心だ。

ビジネスパーソンなら「再利用」「横断検索」を意識せよ

単なる記録で終わらせるのではなく、後から

- 引き出す

- つなぐ

- 広げる

ことが重要になる。打ち合わせメモと進行管理、メールの抜粋と契約書のドラフトなど、一見バラバラな情報を横断的に検索・統合できる設計にしておけば、Evernoteの強みが存分に発揮される。

- 記録→活用のフローを明確にしておく

- タグに「再利用のヒント」を込める(例:アイデア/要返信/次回使う など)

- ノート同士のリンクで情報を有機的につなぐ

これらを意識するだけでも、「ただのノートアプリ」が「情報資産を築くツール」に変貌する。

学生にとっての「学習の基盤」としての活用

大学生にとっても、Evernoteは有力な学習パートナーとなる。

講義ノート、資料スキャン、調べものメモ、リマインド、アイデアの蓄積などなど。特に、学問が科目ごとに断絶しがちな大学教育においては、情報の横断的な整理・接続が大きな武器になる。

- 講義ごとにノートブックを分ける

- タグで「テーマ」や「課題」横断の思考を促す

- 自分の言葉で要約したメモをまとめておく(=学びの可視化)

これらを実践すれば、単なる記録の場から、自分の「知のポータル」へと進化させることができる。

運用設計の力こそがEvernoteの価値を最大化する

Evernoteを「便利なメモ帳」として使うのは簡単だ。

しかし、そこから「情報の武器庫」へと進化させるためには、自分なりの考え方とルールの設計が不可欠である。その設計こそが、情報の価値を最大限に引き出す鍵となる。

Evernoteがただの道具ではなく、「思考と記録を支えるインフラ」になるかどうかは、使う人次第なのだ。

経営主体が変わるあたりから、色々と誤解が生まれているようなので。